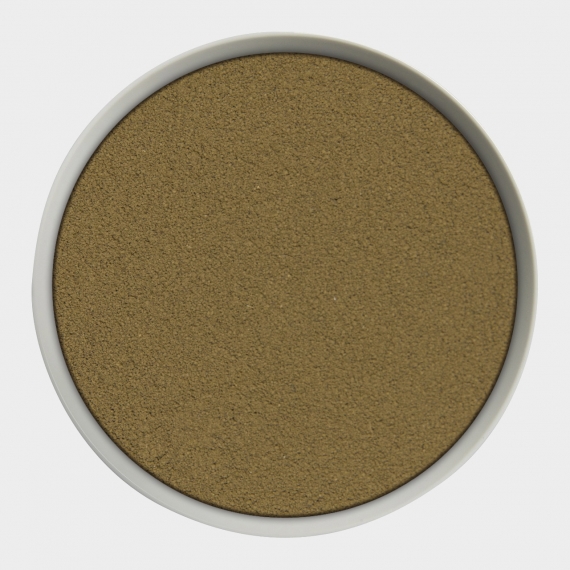

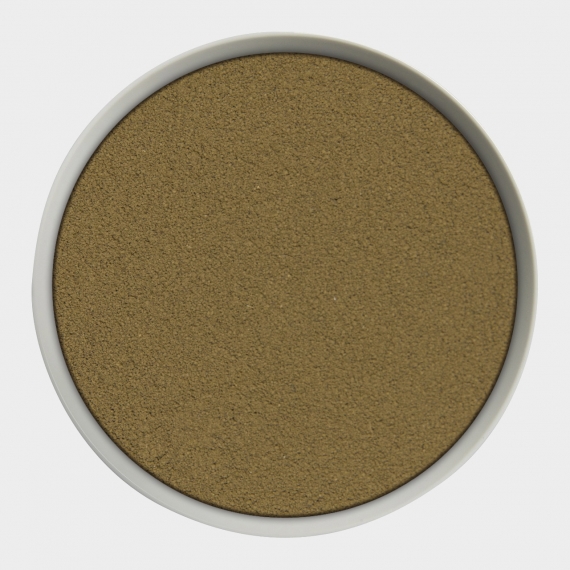

色彩

Color

#0800

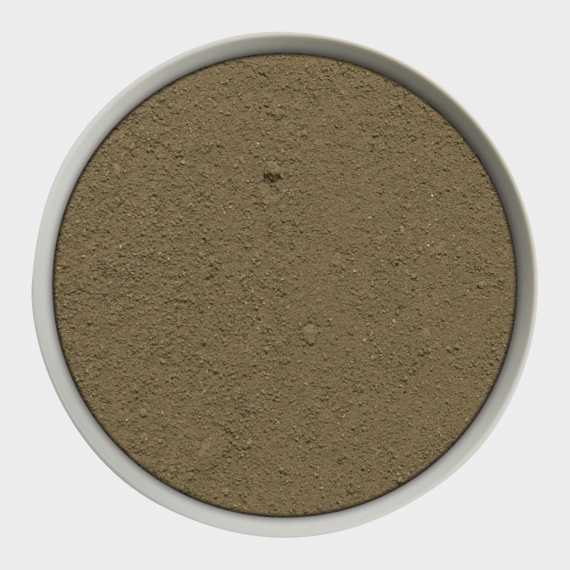

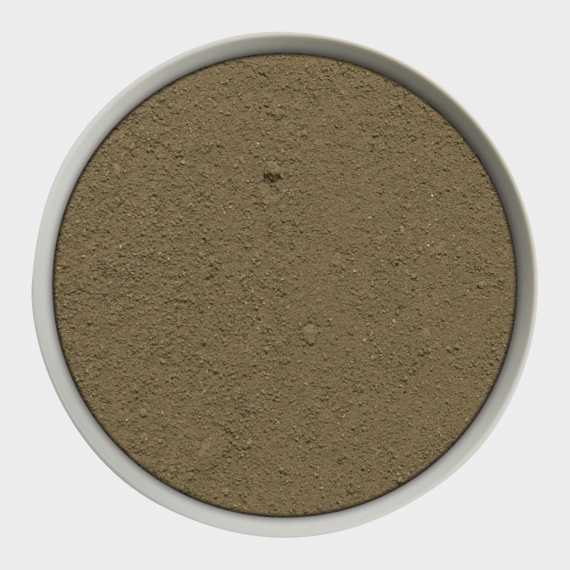

Soil Color Collection(鳳凰三山1)

ソース場所:南アルプス市

●取得日: 2012年

●データ公開: 2013年4月26日

●提供データ: Lab(SCI、SCE)、JPEG

●データ利用: なし

●管理番号: Soil Color No.190

●その他: デザインソースの利用に際しては、山梨県工業技術センターの承認が必要になります。

[参考(鳳凰三山)]

鳳凰山(ほうおうざん)は山梨県の南アルプス北東部にある3つの山の総称である。後述の通り、鳳凰山とはどの山を指すのか歴史的には諸説あったため、地蔵岳・観音岳・薬師岳の3山の総称として特に鳳凰三山とも呼ばれる。南アルプス国立公園内にあり、日本百名山、新日本百名山、新・花の百名山および山梨百名山に選定されている。

鳳凰三山を構成する山は、地蔵岳、観音岳、薬師岳である。地蔵岳の西に赤抜沢ノ頭、薬師岳の南に砂払岳の小ピークがある。地蔵岳と赤抜沢ノ頭との鞍部は「賽ノ河原」と呼ばれ多くの小仏石が安置されている。

江戸時代の甲斐国に関する地誌類において、鳳凰山に言及されたものには宝永3年(1706年)の荻生徂徠(おぎゅう そらい)『峡中紀行』、宝暦2年(1752年)の野田成方『裏見寒話』、天明3年(1783年)の萩原元克『甲斐名勝志』、文化11年(1814年)の『甲斐国志』などがある。これらの地誌類では「鳳凰山」の指す山域は時代により認識が異なっており、地蔵岳のみを指す一山説、観音岳、薬師岳の二峰を指す二山説、三山すべてを指す三山説があり、山名論争が展開されてきた。

鳳凰山の山麓地域では昔は一山説が一般的であったが、後に山岳信仰の広まりに伴い三山説が浸透する。『裏見寒話』の著者である甲府勤番士の野田成方は二峰を区別しがたい甲府に居住しており、近世期の各種甲斐国絵図類では二山説・三山説をとっている。しかしながら、いずれにしても現在となっては鳳凰山とは鳳凰三山と同義である。

地蔵岳の山頂部はオベリスク(地蔵仏)と呼ばれる巨大な尖塔があり、鳥のくちばしに見立てられることから鳳凰の山名由来になっていると考えられている。オベリスクはこの山域の象徴的存在で甲府盆地からも注意して観察するとその姿を見ることができる。地蔵岳山頂の2個の巨石が相抱くように付き上がっていることから、故人がこれを大日如来に擬して崇拝し法王山の名が付いたことが山名の由来であるとする説もある。

757年(天平宝字元年)に、女帝孝謙天皇(奈良法王)が転地療養のために奈良田に来て法王山に登り、その山名が転化して鳳凰山になったとする説もある。

出典:「鳳凰三山」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2016年9月1日 (木) 11:46(UTC)、URL: http://ja.wikipedia.org

このデザインソースに関連する場所

Color

Archives

色彩

山梨県内各地の土を採取し、落ち葉や植物の根などを取り除き、乾燥させたうえで粒度を整えてカラーサンプル化しています。自然が長い時間をかけて生み出したこれらのアースカラーはLab値で提供されます。

Color

Archives

148

色彩

#0822

Soil Color Collection(機神社)

土,寺・神社,都留市,

#0748

Soil Color Collection(プクプクの湯付近)

土,山梨市,

#0845

Soil Color Collection(クリスタルライン4)

北杜市,土,山梨市,甲府市,甲斐市,

#0727

Soil Color Collection(高尾穂見神社2)

南アルプス市,土,寺・神社,

#0806

Soil Color Collection(甘利山5)

山,韮崎市,

#0716

Soil Color Collection(伊奈ヶ湖1)

南アルプス市,湖,

#0709

Soil Color Collection(雨畑6)

土,早川町,

#0848

Soil Color Collection(クリスタルライン7)

北杜市,土,山梨市,甲府市,甲斐市,

#0713

Soil Color Collection(糸魚川新倉断層露頭2)

早川町,

#0820

Soil Color Collection(若神子新町)

北杜市,土,

#0752

Soil Color Collection(秋山温泉付近1)

上野原市,土,

#0779

Soil Color Collection(水ヶ森林道6)

森,水,甲府市,