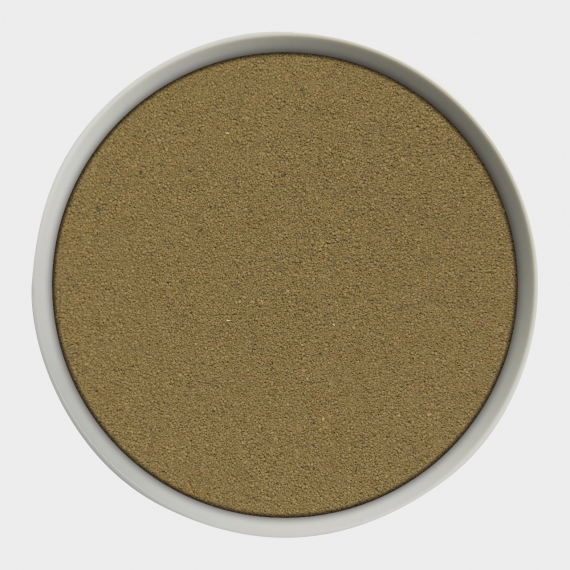

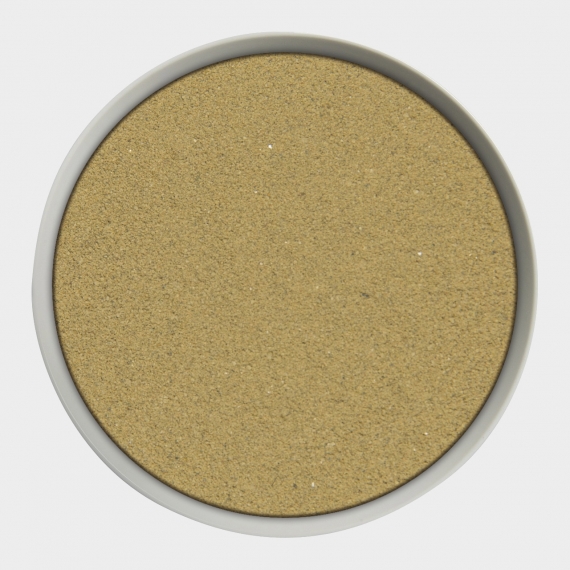

色彩

Color

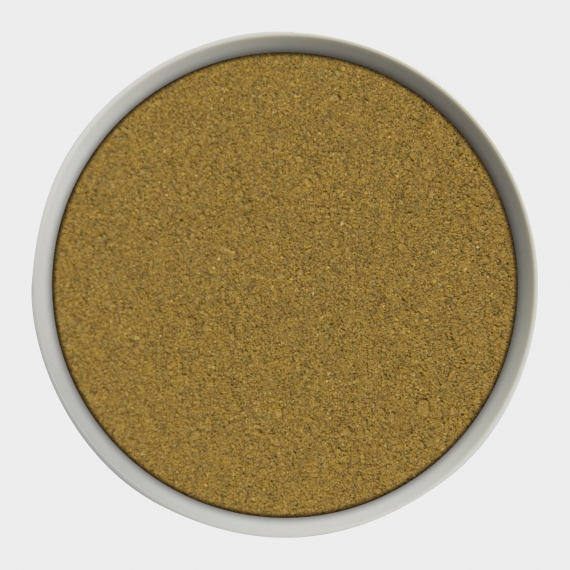

#0828

Soil Color Collection(切石)

ソース場所:身延町切石

●取得日: 2012年

●データ公開: 2013年4月26日

●提供データ: Lab(SCI、SCE)、JPEG

●データ利用: なし

●管理番号: Soil Color No.219

●その他: デザインソースの利用に際しては、山梨県工業技術センターの承認が必要になります。

[参考(切石)]

切石(きりいし)は山梨県南巨摩郡身延町の地名である。

富士川と赤石山脈の間にあり、縦に細長い街並みが続いている。古くから甲斐国と駿河国を結ぶ駿州往還の宿場が設けられ、現在では身延町の役場が設けられている。川と山脈の間にあり、特に南側の八日市場へ続く道は日下り道(ひさがりみち)と言われ当地区は昔から交通の難所とされている。

また当地区には気象庁のアメダスが設けられており、山梨県内の天気予報では当地区の名前が頻繁に出てくる。

江戸時代の『甲斐国志』によると鰍沢宿から二里二六町、下山宿から一里二三町にあると記述されている。戦国時代の河内領主・穴山信君の発給文書には当宿場町の名前はなく、寛永の頃に切石宿(きりいししゅく)という宿場が設けられたとされている。北側から上宿、中宿、下宿と縦に細長い宿場町であり、中宿には名主宅を兼ねた本陣が設けられていた。また、中宿と下宿の間に夜子沢川(よごさわかわ)が流れ、江戸時代は「切石の渡し」と呼ばれる渡し船で渡河を行っていたほか、切石河岸は富士川舟運の中継河港としてもその役割を担っていた。

1872年(明治5年)に実施された県内80区制において巨摩郡切石村となり、1889年(明治22年)に周辺の手打沢村、寺沢村、夜子沢村と合併し、「南巨摩郡切石村」と名前が引き継がれたが、1892年(明治25年)に静川村に改称されている。1954年(昭和29年)の「昭和の大合併」で「南巨摩郡中富町切石」となり、さらに2004年(平成16年)には身延町・下部町と合併したことにより「南巨摩郡身延町切石」となり現在に至る。

出典:「切石(身延町)」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2016年9月3日 (土) 08:24(UTC)、URL: http://ja.wikipedia.org

このデザインソースに関連する場所

Color

Archives

色彩

山梨県内各地の土を採取し、落ち葉や植物の根などを取り除き、乾燥させたうえで粒度を整えてカラーサンプル化しています。自然が長い時間をかけて生み出したこれらのアースカラーはLab値で提供されます。

Color

Archives

148

色彩

#0744

Soil Color Collection(明野)

北杜市,土,

#0835

Soil Color Collection(上教来石諏訪神社2)

北杜市,土,寺・神社,

#0700

Soil Color(裂石山 雲峰寺)

土,甲州市,

#0804

Soil Color Collection(甘利山3)

山,韮崎市,

#0754

Soil Color Collection(武田八幡宮3)

土,武田氏,韮崎市,

#0832

Soil Color Collection(福光園寺付近1)

土,笛吹市,

#0752

Soil Color Collection(秋山温泉付近1)

上野原市,土,

#0758

Soil Color Collection(大月鬼の血)

土,大月市,想像上の生き物,

#0710

Soil Color Collection(雨畑7)

土,早川町,

#0805

Soil Color Collection(甘利山4)

山,韮崎市,

#0713

Soil Color Collection(糸魚川新倉断層露頭2)

早川町,

#0771

Soil Color Collection(太良峠9)

山梨市,峠,