物語

Old Tale

#1170

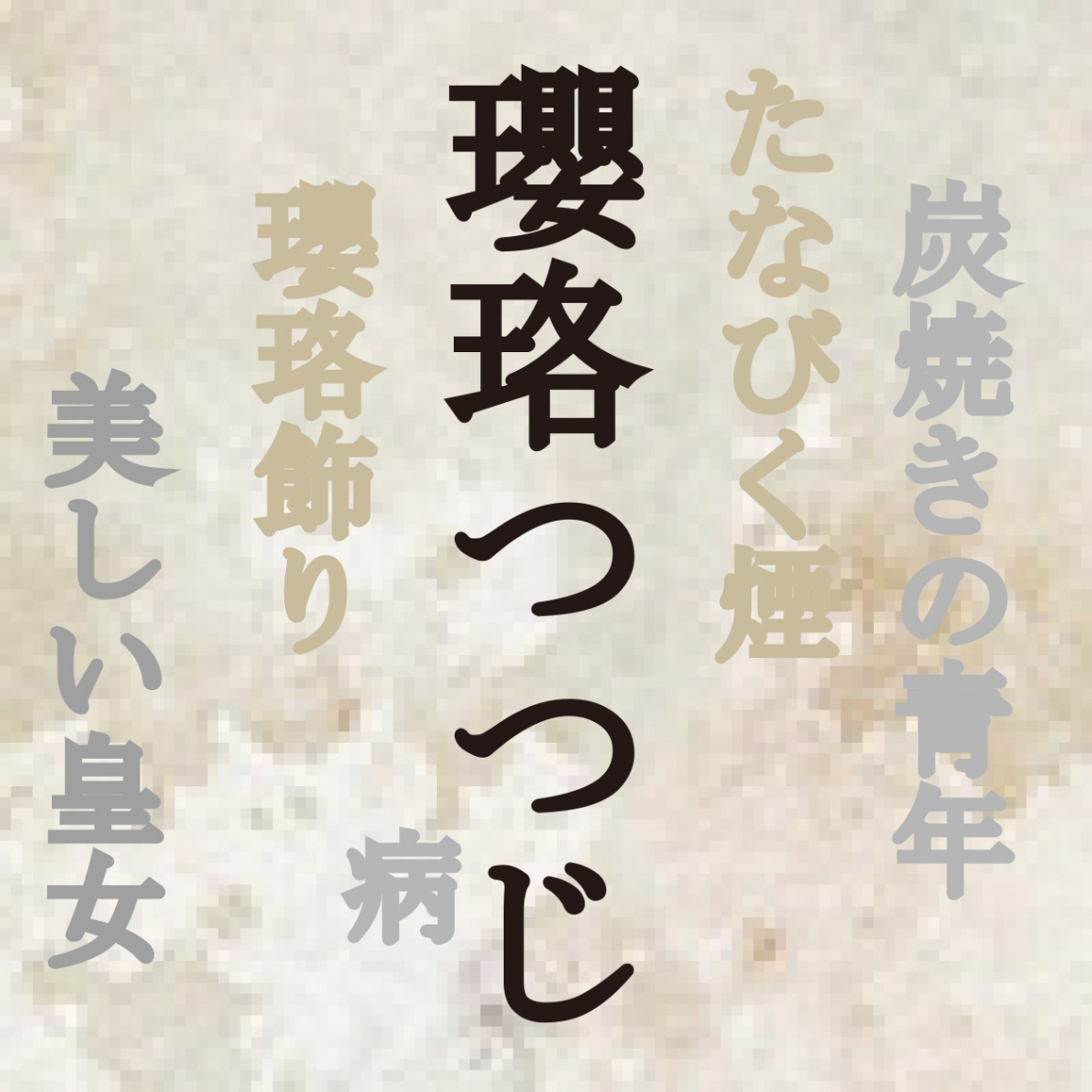

瓔珞つつじ

ソース場所:南巨摩郡南部町上佐野

●ソース元 :・ 山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

●画像撮影 : 201年月日

●データ公開 : 2017年01月05日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 昔々、京の都から一人の美しい皇女が富士のすそ野までやってきました。占い師に「あなたの婿様がいる」と言われ来たとも、自分の病気を治すために行くように夢のお告げがあったとも言われています。そこで、皇女は貧しい炭焼きの青年に巡り合い、一緒に暮らすことになりました。二人は仲良く暮らしましたが、ある日、皇女は思い病で倒れてしまいます。彼女は「自分が死んだら、都から被ってきた瓔珞飾りのついた冠を、都が見える高い山に埋めてほしい」と頼み、亡くなりました。炭焼きは皇女の頼みを聞き、天子が岳の頂上に冠を埋めます。やがてその場所にちょっと変わった花をつけるツツジが育ちました。そのツツジは、皇女の冠の瓔珞飾りのような花だったので、「瓔珞ツツジ」と呼ばれるようになりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

瓔珞つつじと天子岳

昔々、富士の裾野に松五郎という人が住んでいて、毎日炭を焼くのが仕事でした。

松五郎の炭を焼く煙は、風のない日は富士山より高く見えるほどに立ちのぼって、それは遠い京の都からも眺められたといいます。そこで都の人びとはこれを見て、なんと不思議な煙だろうといっていました。

天子様も不思議に思って、占い師に占ってもらったところ「あれは皇女様の婿様になられる方が立てている煙だ」といいました。

そこで皇女様はよろこんで、はるばるその不思議な煙を目当てに、富士の裾野までやってきて、やっとのことでこの地にたどりつきました。美男子で気品のある松五郎に逢った皇女様は一目で気に入り、間もなく二人はめでたく契りを結びました。以来二人は仲睦まじく数十年をこの地で暮しました。

ところが、ふとしたことから皇女様は重い病にかかり、松五郎の命がけの看病のかいもなく、日増しに悪くなるばかりでした。

ある日のこと、皇女様は松五郎を自分の枕元に呼んで「もし私か死んだら、この冠を都の見える山の頂に埋めてくれるように」と、涙ながらに頼みました。それから七日目、ついに皇女様は亡くなってしまいました。悲しみにくれた松五郎は、そのりっぱな瓔珞の冠を、遺言のとおり高い山に埋めました。その山が今の天子岳です。

その翌年の春、不思議なことに冠を埋めたところにつつじが生えて、数年後には美しい花を咲かせましたが、その花が皇女様の瓔珞に似ているので、これを瓔珞つつじと呼ぶようになったと言い伝えられました。

ところがまたひとつ不思議なことが起こりました。それは、このつつじの枝を折ると、必ず雨が降るということです。この附近の人たちは、日照り続きで困っているときは、天子岳に登って瓔珞つつじを折って雨を降らし、農作物が枯れるのを救ったといわれ、それは最近まで行われていたといいます。

空高くそびえている天子岳の頂上には、皇女様を祀った祠があり、左右の大つつじは、今もなお美しい花を咲かせています。 (南部町)

山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。