物語

Old Tale

#0351

天駆けた聖徳太子

ソース場所:富士吉田市新倉613 大原山如来寺

●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

●画像撮影 : 2015年07月13日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

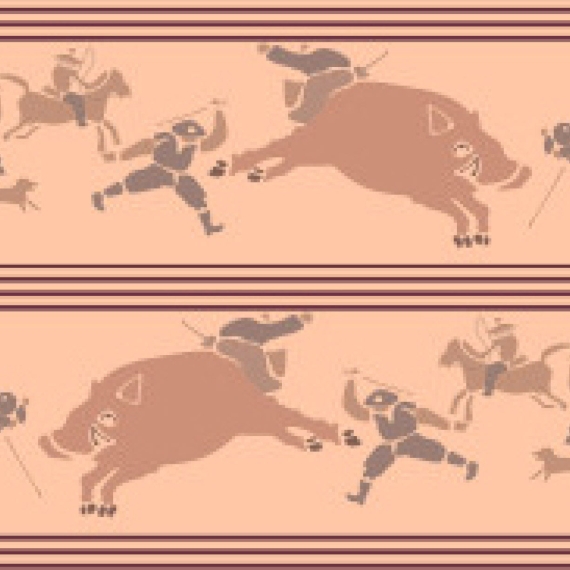

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

【概要】 甲斐の国は古来より良馬の産出する地として知られていた。「日本書紀」にも「或る男を処刑場に送ったが思い直し赦免するため、どの馬より早く駆ける甲斐の黒駒を刑場に遣わした」と云う話が記されている。そして、平安時代になると甲斐の黒駒の話に聖徳太子伝説が加わり、聖徳太子の富士登山のお話が伝わるようになった。『聖徳太子が献上された多くの馬の中から神馬を見つけた。それが甲斐の黒駒で太子が試乗すると、天を駆けて去ってしまった。宮人達が心配していると三日後聖徳太子が 「東国へ行き、富士山に登り、信州をまわってきた。」とひょっこり戻ってみえたと云う』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天駆けた聖徳太子

弘法大師や親鸞聖人や、日蓮上人のように、人々にあがめられるような人は、みんな人の力を超えた不思議な力を備えているが、十人の人が一度に話をして聞き分けることができるということで知られている聖徳太子(厩戸皇子)も、やはり人の力を超えた不思議な力を持っておられた。

推古天皇の御代に、日本各地から名馬が集められた。名馬の産地として有名な甲斐の国からも何十頭もの馬が奈良の都へと送られたが、それとは別に献上馬して特別に贈られた馬があった。全身真っ黒だが、四つ足は真っ白という一きわ目だつ馬で、若駒ではあるが筋骨隆々としていまにきっとたくましく育つだろうと誰もが注目した黒駒であった。

摂政をしてい太子(厩戸皇子)は、諸国から集められた数百頭の馬の中で、この馬が特に気に入り、自分の馬として求め調使麿に命じて、この馬を飼わせた。太子自らも仏像を礼拝し、法華経を誦んで愛馬の調教を祈願した。そのかいあってか、数々の馬を手掛けてきた調使麿も、疾風のごとく駆けるようになったこの黒駒の見事な成長にたまげた。

天皇の摂政として十七条の憲法を制定したり、諸国に寺院を建立して「新しい国の礎は仏教をもってす」と、仏教の興隆に尽したりして朝廷を中心とする国づくりにはげむ太子は、朝廷の威光が国の津々浦々に行き届いている様子を調べるために、国見に出かけることとなった。たくましく育った黒駒の試乗の機会の到来である。太子は「三日で日本の視察を済ます」と言って、調使麿に命じて黒駒を出させた。都で一番の調教師にあずけた上、仏像を礼拝し経をあげて祈願し育てた黒駒に託す信頼の並々ならぬものを感じさせることばであった。その信頼を裏書きするように太子が経を唱えて黒駒にまたがると白い四足の足もとから雲がわき、たちまち雲に浮かんで衆人みな驚く中を、東方に向かって空を駆け去った。

雷電のような速さでたちまち黒駒は、ふるさと甲斐の国に高くそびえる富士山までやって来たところで、七合目におり立った。富士は先祖天つ神々の住まう霊山であり、仏祖大日如来の座します山である。座して富士を礼拝し国家の隆昌安泰と五穀豊穣を祈ることしばしであった。祈り終ると再び黒駒を駆らせて信濃から越の国と転じて空からの国見を無事果し三日にして奈良へと戻った。

決して駒の形をしているわけでもないのに、富士山七合目のこぶ山を駒ケ嶽というようになったのは、こうしたわけがあったからである。駒ケ嶽には、その後聖徳太子足跡の地として如来寺の小庵室が建てられ、黒駒に乗った太子像が祀られるようになったが、今その像は、富士吉田市新倉の大原山如来寺の寺宝となっている。

この飛行で太子が尋常の人ではないと、大勢の人が畏敬し崇拝するところとなり、太子の仏教をもって国を治める柱としようとする政策に、大いに役立ったという。

内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

***********************************

富士吉田市新倉の大原山如来寺には「黒駒に乗った太子像」が寺宝となっている。

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。