物語

Old Tale

#1181

三日血川

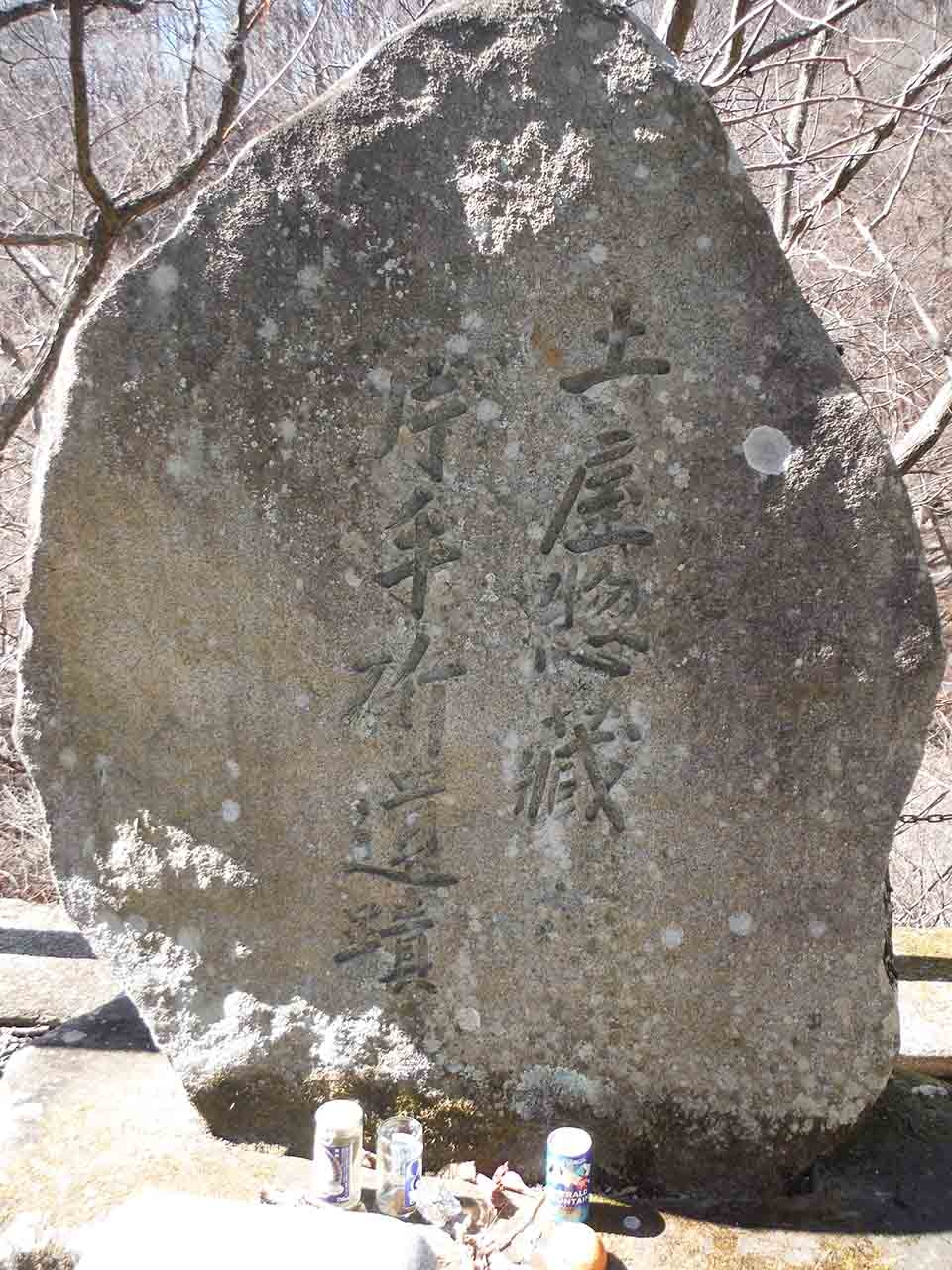

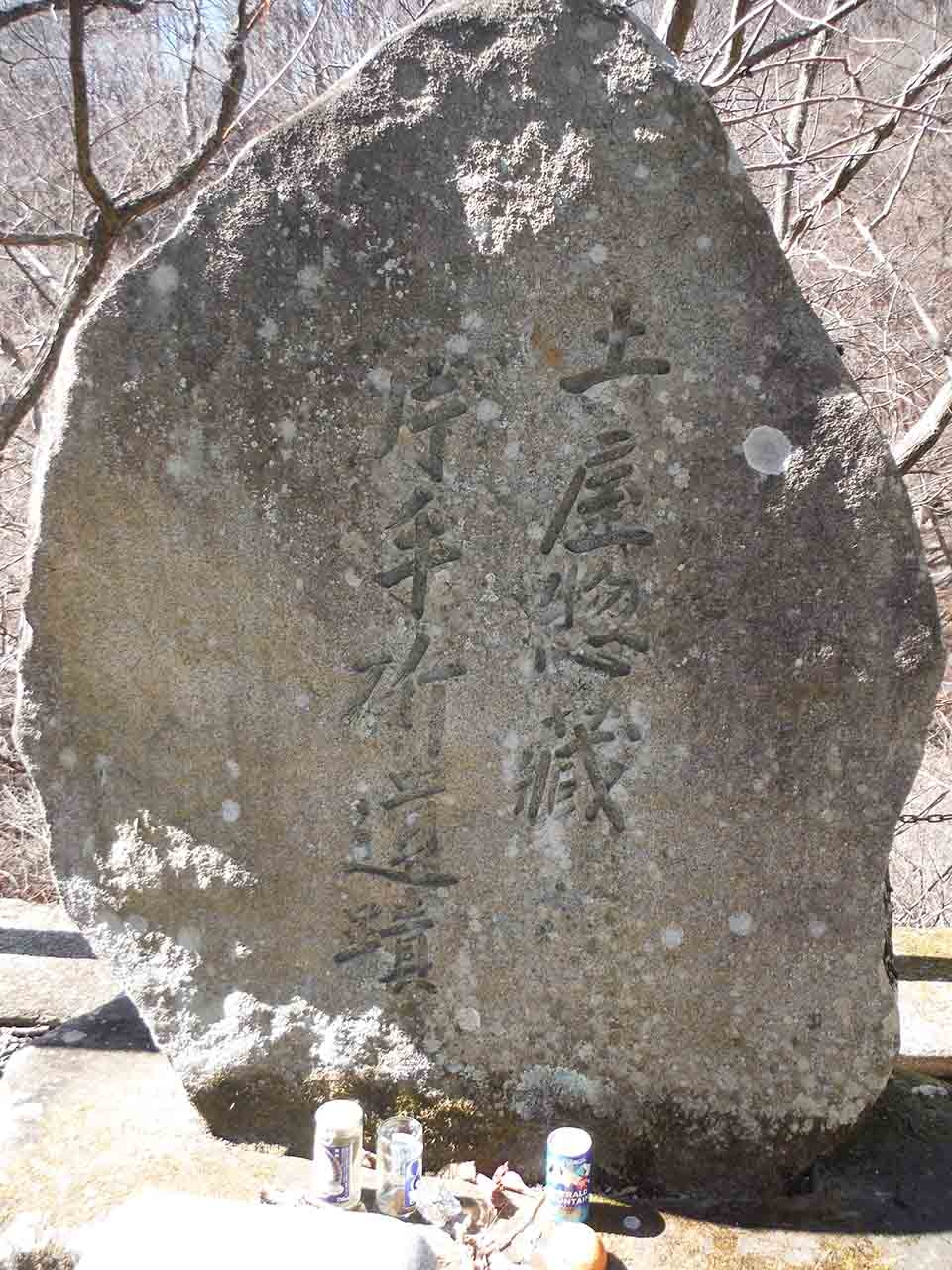

ソース場所:甲州市大和町田野 土屋惣蔵片手斬跡

●ソース元 :・ 山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

・ 甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 (参照 2024-05-07)

●画像撮影 : 2017年03月11日

●データ公開 : 2017年01月05日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 甲州市を流れる日川は、「三日血川」の別名を持つ。 天正十年 織田率いる徳川、北条、木曾の連合軍による甲州征伐の際、武田勝頼軍は主だった家臣らを失い、また裏切られ僅かな人数で天目山付近に追い詰められた。この時、武田 家臣の土屋惣蔵(昌恒)は、狭矮な日川沿いの山道で、片手を木のつるに絡めて、知らずに一列になり攻め入る織田軍の兵を、もう片方の手にした刃で次々と切り捨て、その兵らの血潮で日川は三日間にわたり血の色だったという言い伝えがある。土屋惣蔵(昌恒)が敵を切り捨てた場所は「片手千人斬りの地」として、史跡碑が建っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三日血川

天正十年というから今から四百年以上も前のことです。甲斐の国には武田信玄の息子で勝頼という人がいました。

信玄のころは日本一強いといわれた武田軍団でしたが、勝頼の時代になると織田信長の勢力に押されていました。あるとき織田は徳川家康の軍勢とともに甲斐の国に侵入してきました。

勝頼はつくったばかりの新府城を捨てて、一路郡内の岩殿山城に向って落ち延びようとしました。

勝頼の軍勢が岩殿山に向う途中、田野(現大和村)のあたりまできたとき、またまた岩殿山の小山田信茂が裏切ったという報らせが入り、勝頼は進退きわまってとうとう死を覚悟し、山道をたどって切腹の場所を探し求め、家臣の土屋惣蔵に後のことを託しました。すでに国の内も外も敵で満ちていました。

勝頼が日川の上流に向って行くとその先にも敵が待ち構えてました。仕方なく引き返そうとしたとき、惣蔵は一人残って狭い道の曲がり角で敵を防ぎました。この場所は大勢の兵が一度に通れず一人づつようやく通れるところです。

惣蔵は道路沿いにあった藤蔓につかまったまま、曲り角から一人づつ攻めてくる敵を切りつけては崖の下へ突き落としました。一人また一人と敵兵は日川に突き落とされて、たちまち日川の河原には死人の山ができました。

惣蔵は刀がボロボロになると、次々に新しいのに替えて、とうとう千人もの兵を切り倒してしまったそうです。しかし惣蔵の方もそこへ敵の矢が放たれて、谷底へ転げ落ち壮烈な死を遂げました。惣蔵の奮斗の間に勝頼たちは山中に死に場所を見つけて集っていました。

惣蔵のために日川に突き落とされた千人もの兵が流した血は、川の水を赤く染めて、それは三日間も色を失わなかった、といいます。

人々はのちにこの川を「三日血川」と呼ぶようになり、後世まで土屋惣蔵の片手切りの活躍を語り伝えました。(大和村)

山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

土屋惣藏片手切の地

今では車ですれ違えるほどの広さの道路ですが、現地の説明板には大正初期の荷車がやっと通る程の狭路だった、この地で取られた写真が見られます。土屋惣蔵の時代には、さぞや狭隘で、険しい、川に面した崖の様な道だったのでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日川 天目山から流れ出て、笛吹川にそそいでいる。

(裏見寒話 巻の三 「河流 並び 湖」 の項 甲斐志料集成 3 P179)

みつ川 [日川の誤りだろうか?] 田中村を流れる川。 この川に狩野の地蔵というのがある。昔、古法眼元信がこの川のほとりで休んで、側にあった川石に矢立で地蔵像を描いたら、そのまま石に染み込んで、今もあると云う。

(裏見寒話 巻の三 「河流 並び 湖」 の項 甲斐志料集成 3 P180)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。