物語

Old Tale

#1180

葡萄の伝説

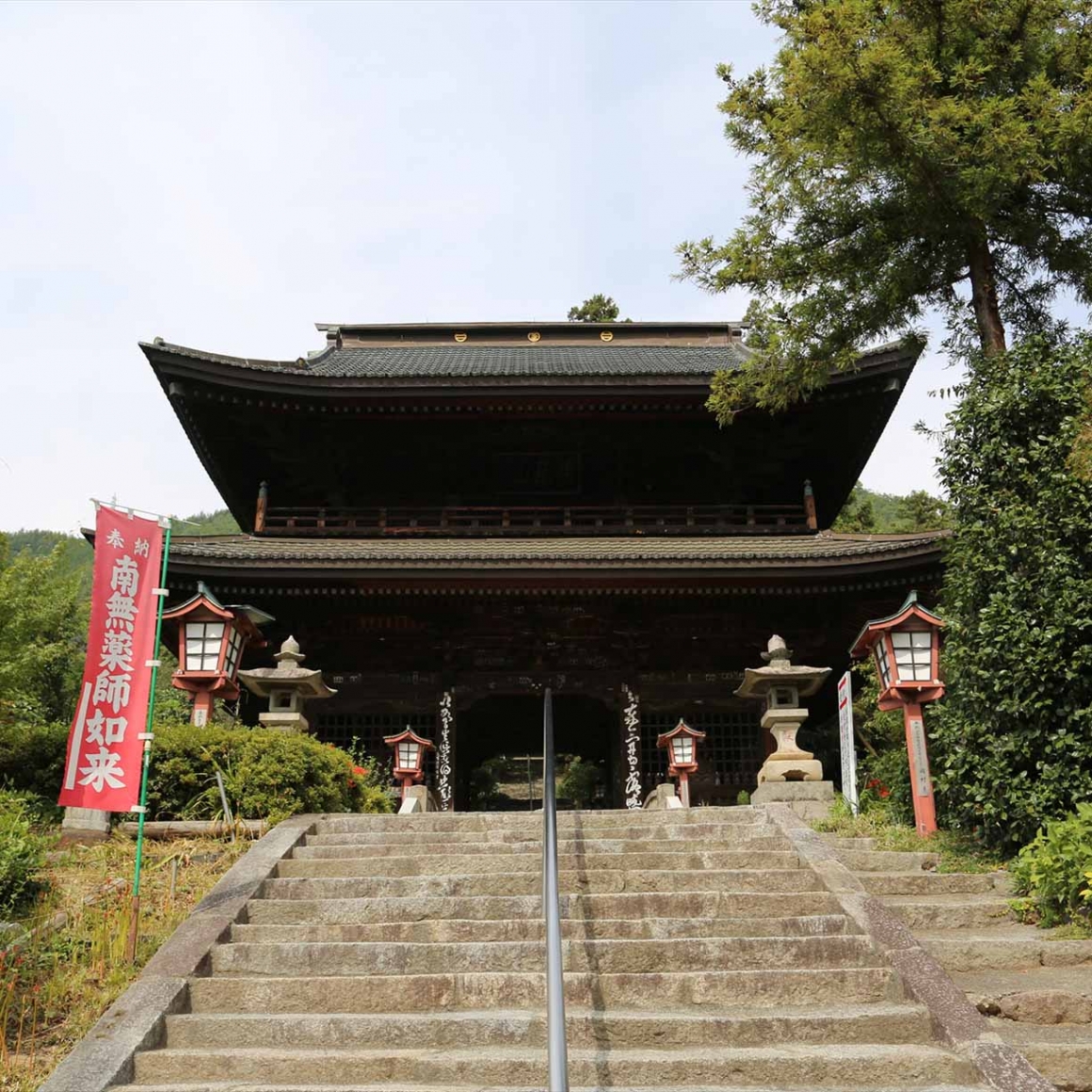

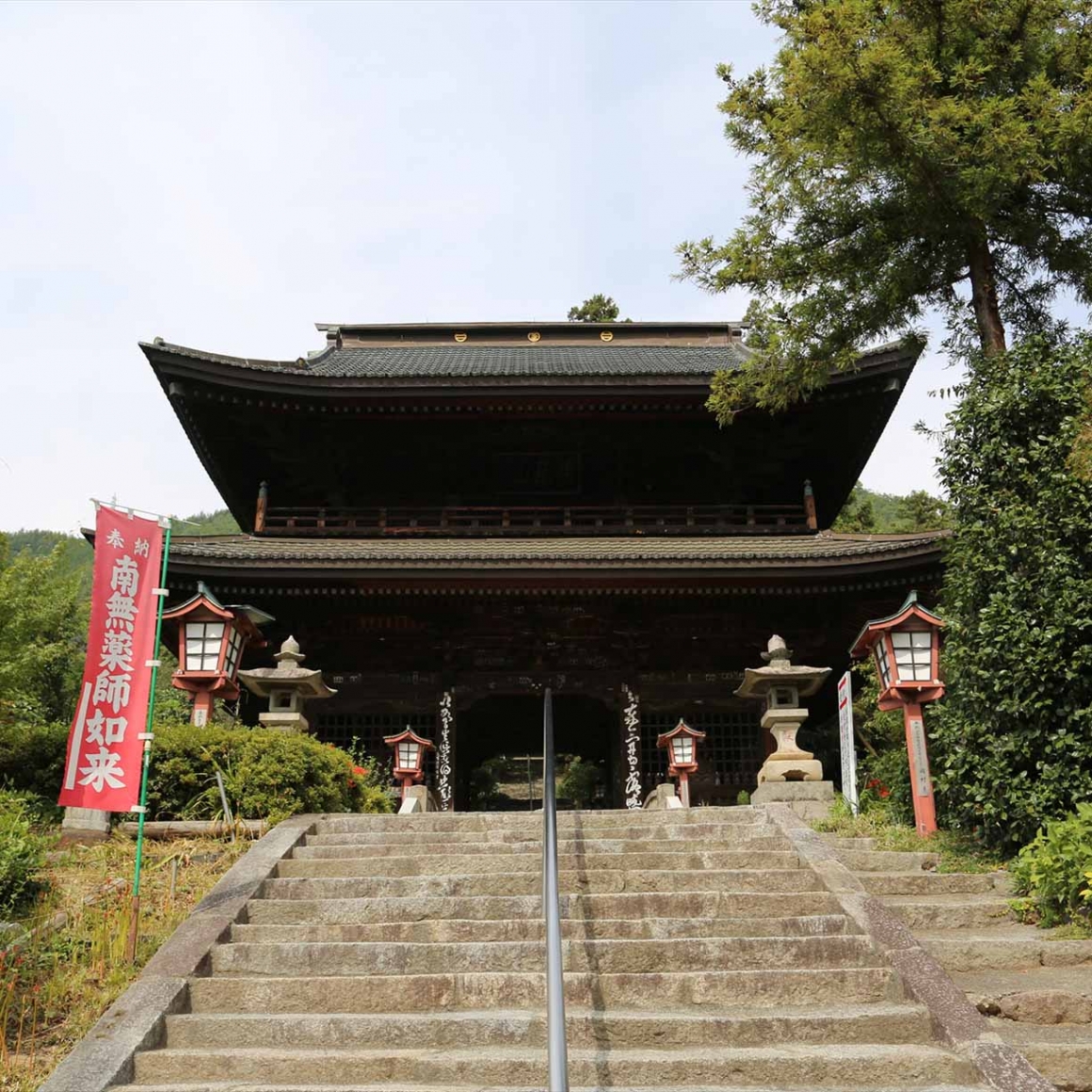

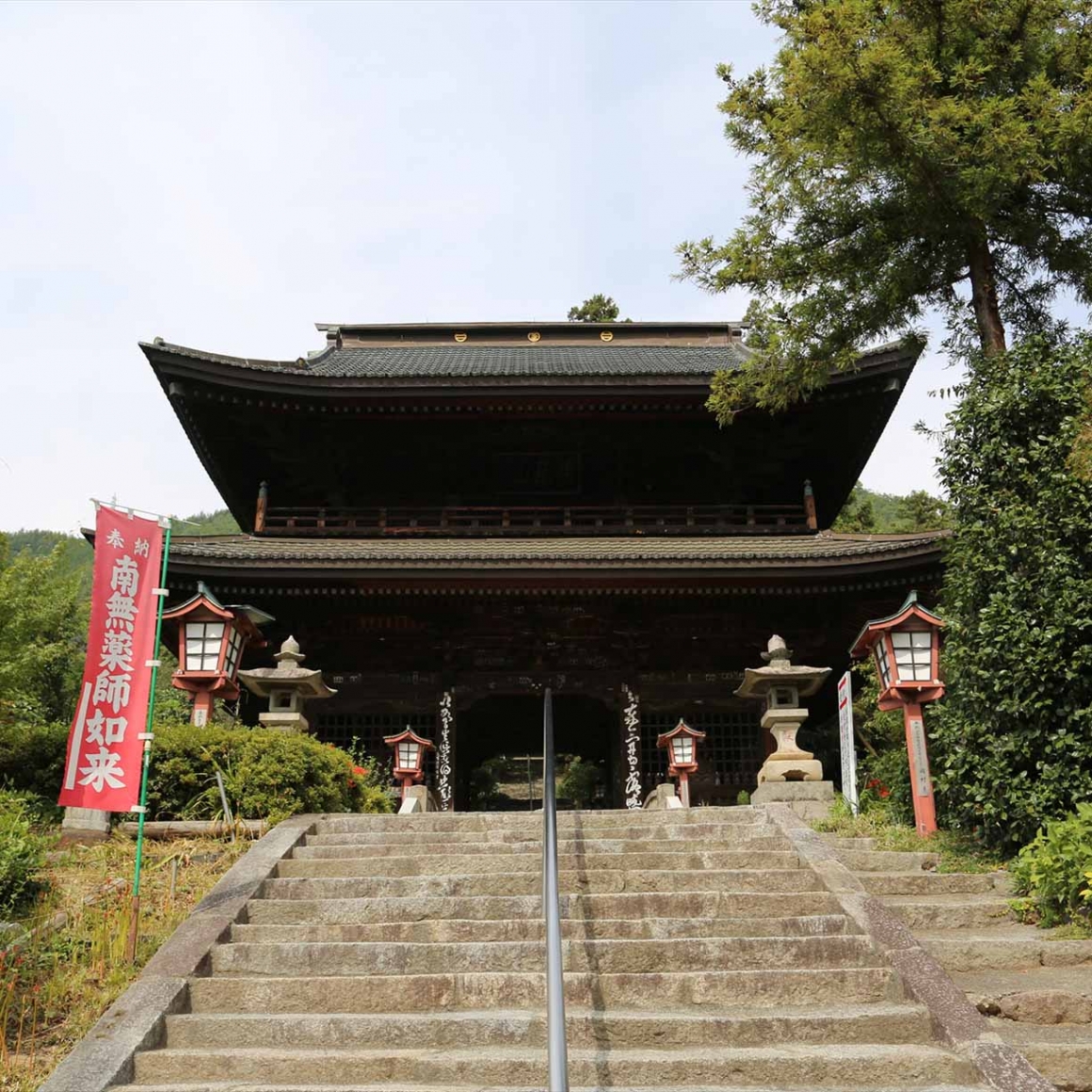

ソース場所:甲州市勝沼町勝沼3559 大善寺*勝沼町上岩崎 石尊山

●ソース元 :・ 山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

●画像撮影 : 2014年09月19日

●データ公開 : 2017年01月05日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 最初の甲州葡萄についてはいくつかの言い伝えがあります。 一つは、1200年程前、行基がこの地へ来たとき、夢のお告げで薬師如来に葡萄とその生育の仕方を教わり、ここに寺を建て、薬師如来をお祀りしたというものです。なので、大善寺の薬師如来像は他とは違い、右手に葡萄の房を持っている。 また、もう一つの言い伝えは、雨宮勘解由と云う人物が、勝沼町上岩崎の「城の平」の年に一度神様の力を授けてくれるという石尊祭に行く途中、珍しい植物を見つけ、持ち帰り大切に育てたところ数年後に葡萄の実をつけ、それが広がったという。雨宮勘解由が甲州葡萄栽培の始祖と伝わっている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

葡萄の伝説

その一 大善寺伝説

今から千二百年ほど前、行基という偉いお坊さんが西の方からはるばる勝沼へやってきました。

お坊さんが日川の岸にそびえたつ、大きな岩の上に座って何日も何日もお祈りを続けていて、二十一日目がきました。するとこの日霊夢のお告げがあって、岩の上に如来様が現われました。

薬師知来は金色にかがやいて、右手に葡萄をもち、左手には宝珠をもって、普通の薬師如来と違ったお姿をしていました。

行基菩薩は、さっそく霊感にしたがってこの地に寺を建て、薬師知来をお祀りりし、ぶどうの作り方を村人に教えたといわれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その二 雨宮勘解由伝説

勝沼町上岩崎の「城の平」に年に一度神様のふしぎな力を授けてくれるという石尊祭がありました。

この近くに住んでいた雨宮勘解由は、例年のようにお祭りにいく途中、山道で偶然にめずらしいつる性の植物をみつけました。もち帰って自分の畑で自分の子どものように大事に育てていたところ、五年目に三十房余のぶどうを採ることができました。

これが甲州ぶどうのはじめといわれ、勘解由は村の人たちに苗を分けてやったり、これを広めることに努めました。

村の人たちはそれ以来、雨宮勘解由を甲州ぶどう栽培の始祖として崇めたそうです。

(勝沼町)

山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。