物語

Old Tale

#1202

八牛の池

ソース場所:北杜市高根町村山北割字八つ牛

●ソース元 :・ 現地説明板より

●画像撮影 : 2022年9月11日

●データ公開 : 2017年02月27日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 八ヶ岳山麓は、湧き水があちこちで湧いているようなイメージがあるほど各水源が大切にされています。それは、イメージとは逆に大昔大噴火した八ヶ岳の山麓なので、降り注いだ雨は地中に消え、遠く離れた場所で湧き出してしまう。水源から少し外れると水利に悩む地域なだけに、湧き出した湧水は大切にされ、長い年月をかけ灌漑用水などが整備されてきた。八牛池の伝説を聞くと、「無くなったら本当に困ってしまう池で感謝でいっぱいだけれど、大きな八つ頭の牛が住めるくらい大きな池だったらどんなに良かったことだろう」と云う心の声が聞こえるような気がする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

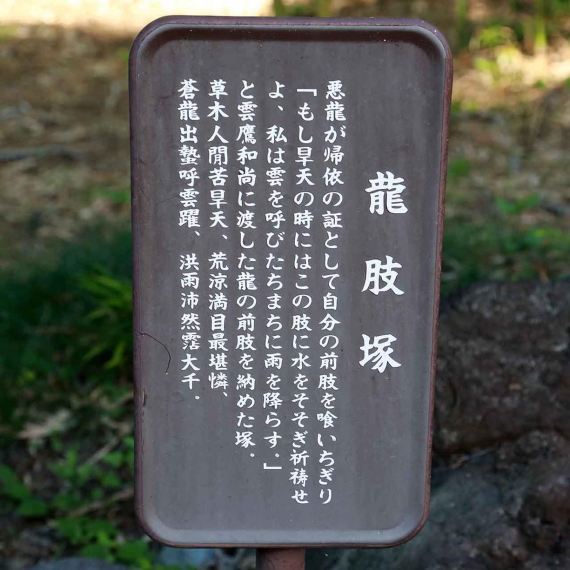

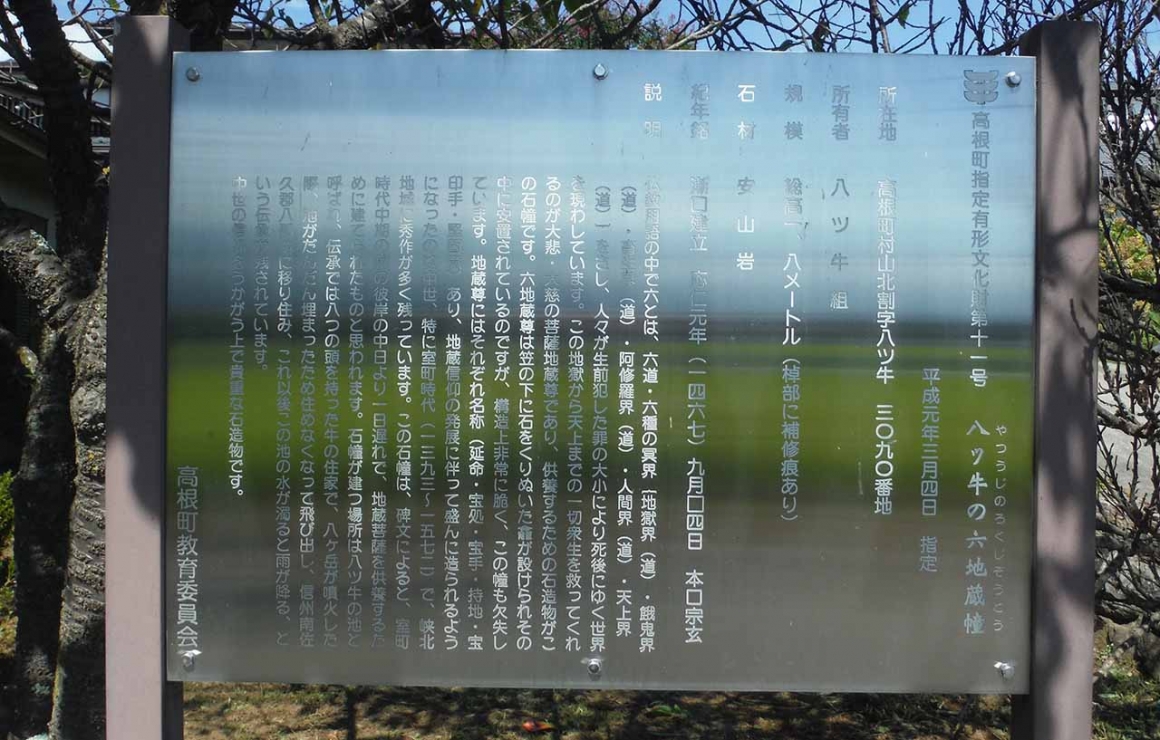

八ツ牛の六地蔵幢(ヤツウジノロクジゾウトウ)

所在地 高根町村山北割字八ツ牛 三〇九〇番地

所有者 八ツ牛組

規 模 総高 一、八メートル(棹部に補修痕あり)

石 材 安山岩

紀年銘 漸口建立 応仁元年(一四六七)九月□四日 本口宗玄

説明

・ 仏教用語の中で六とは、六道・六種の冥界{地獄界(道)・餓鬼界(道)・畜生界(道)・阿修羅界(道)・人間界(道)・天上界(道)}をさし、人々が生前犯した罪の大小により死後にゆく世界を現しています。この地獄から天上までの一切衆生を救ってくれるのが大悲・大慈の菩薩地蔵尊であり、供養するための石造物がこの石幢です。

・ 六地蔵尊は笠の下に石をくりぬいた龕が設けられその中に安置されているのですが、構造上非常に脆く、この幢も欠失しています。地蔵尊にはそれぞれ名称(延命・宝処・宝手・持地・宝印手・堅固意)があり、地蔵信仰の発展に伴って盛んに造られるようになったのは中世、特に室町時代(一三九三~一五七二)で、峡北地域に秀作が多く残っています。この石幢は、碑文によると、室町時代中期の秋の彼岸の中日より一日遅れで、地蔵菩薩を供養するために建てられたものと思われます。

・ 石幢が建つ場所は八ツ牛の池と呼ばれ、伝承では八つの頭を持った牛の住家で、八ヶ岳が噴火した際、池がだんだん埋まったため住めなくなって飛び出し、信州南佐久郡八那池に移り住み、これ以後この池の水が濁ると雨が降る、という伝承が残されています。中世の信仰をうかがう上で貴重な石造物です。

(現地説明板より 説明板は高根町教育委員会により設置されていましたが、北杜市としての文化財となり、その指定日が平成2年12月26日となったので、説明板記載の高根町指定有形文化財指定日は記載しませんでした。)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。