物語

Old Tale

#0311

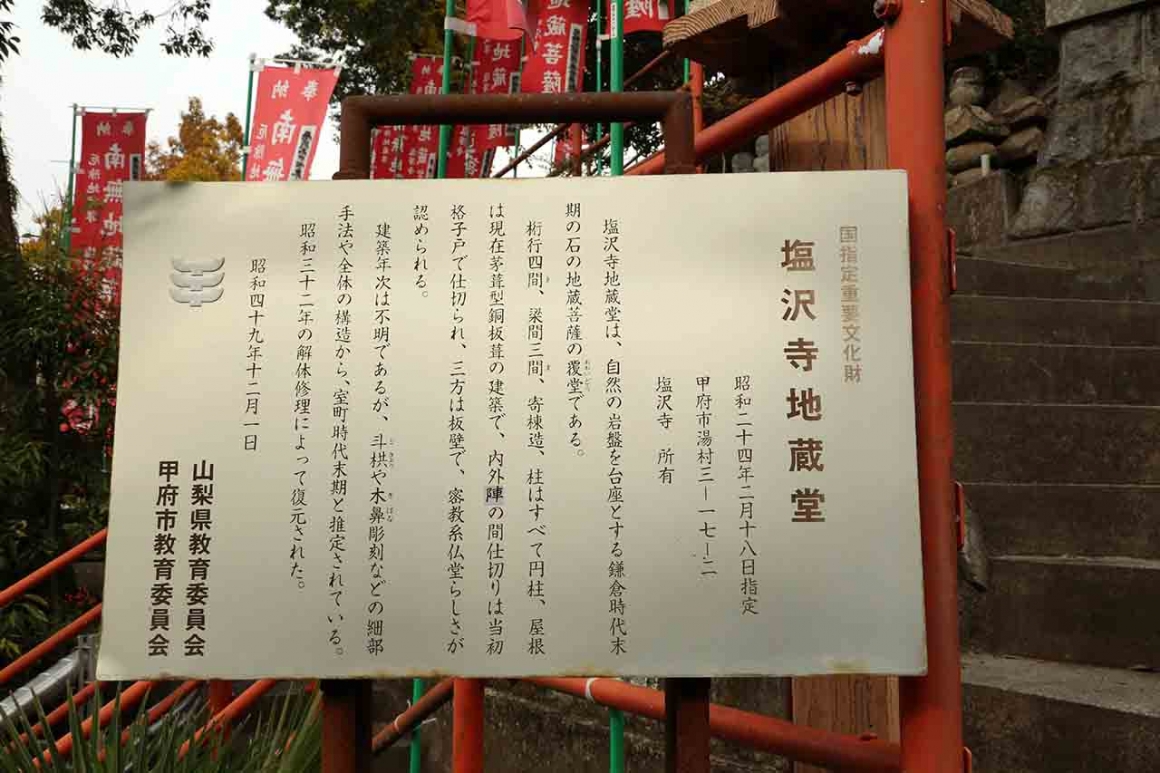

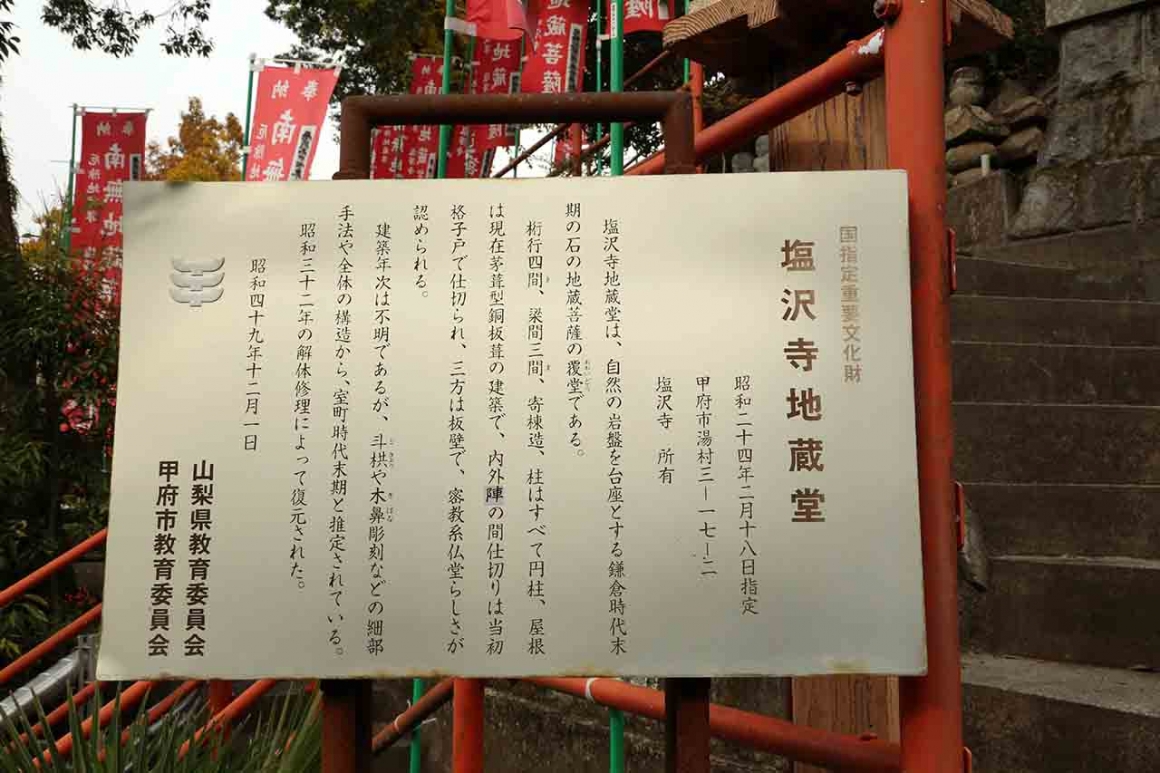

厄除け地蔵

ソース場所:甲府市湯村3-17-2 塩沢寺

●ソース元 :・ 甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 (甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842)

●画像撮影 : 2015年02月13日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 厄除け地蔵尊祭り 「厄地蔵さん」の名で親しまれている甲府の三大祭りの一つです。普段は耳の聞こえないお地蔵さんですが、二月十三日正午から十四日正午にかけて耳を開き、参拝者の願いを聞き入れ、厄難を除けてくれると言われています。 また、厄年の参拝者が、御地蔵さんに年の数だけお団子(もしくは一円玉や飴玉など球状の物)をお供えすると厄を免れると言われて、今でも祈願者は、年の数だけお供えをしています。 全国的にも珍しいお祭りだそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

湯村地蔵

正月十四日、七月十三日夜半より翌朝まで参詣者が多い。里俗に厄除け地蔵と云う。男女はそれぞれ厄年が違うが、それに当たる者は必ず参詣する。この山上に梵字を彫った大石があり、参詣者は洗米を手に乗せ、この石に押し付ける。米が良くくっつく者は死後に死出の山を心安く越えると云って悦ぶときく。こっけいな話だ。 (「裏見寒話」 附録 山河・社閣・古跡 の項より)

甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 [*旧暦の一月十四日というのが厄除け地蔵尊のお祭りとして、現在二月十三日から十四日に行われているが、現在では夏の参拝については聞かない。]

[*裏見寒話とは、野田成方が甲府勤番士として在任していた享保九年~宝暦三年(1724-1753)までの30年間に見聞きしたり、調べた甲斐の国の地理、風俗、言い伝えなどをまとめたものです。只々聞いたものを記すだけでなく、古文書や古老への聞き取りなど追加調査していたり、科学的な事象について良く考察されており、当時の様子や、一般の人達にとって常識だった歴史上の事柄を知ることが出来る。]

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。