物語

Old Tale

#0586

「富岡」の開拓と地名

ソース場所:北杜市長坂町富岡147 開拓神社

●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場

・ 現地説明板

●画像撮影 : 2016年01月07日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 「富岡」の開拓と地名 八ヶ岳山麓は冷涼な気候と、火山地帯(歴史時代になっての噴火は記録されていないが)にため表皮は火山性の水はけのよい土壌で覆われている地域が多かった。なので広大な土地の割には集落も少なく、旅人が盗賊やオオカミなどの動物に襲われたり、道中病に倒れそのまま命を落とすようなこともあったという。この辺りも近在の人々ですら通行を嫌うような場所でした。明治の初め、この富岡地区を開拓しようと山梨県の権参事 富岡敬明は開拓事業を始めました。この地への入植者たちを励まし、指導して、入植者たちの苦労と努力もあり、やがて開拓事業も順調に軌道に乗るようになりました。住民たちは、敬明の在任期間が過ぎ彼が山梨を去ってからも、彼に感謝し、地域の名前を彼の名からとり「富岡」としました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

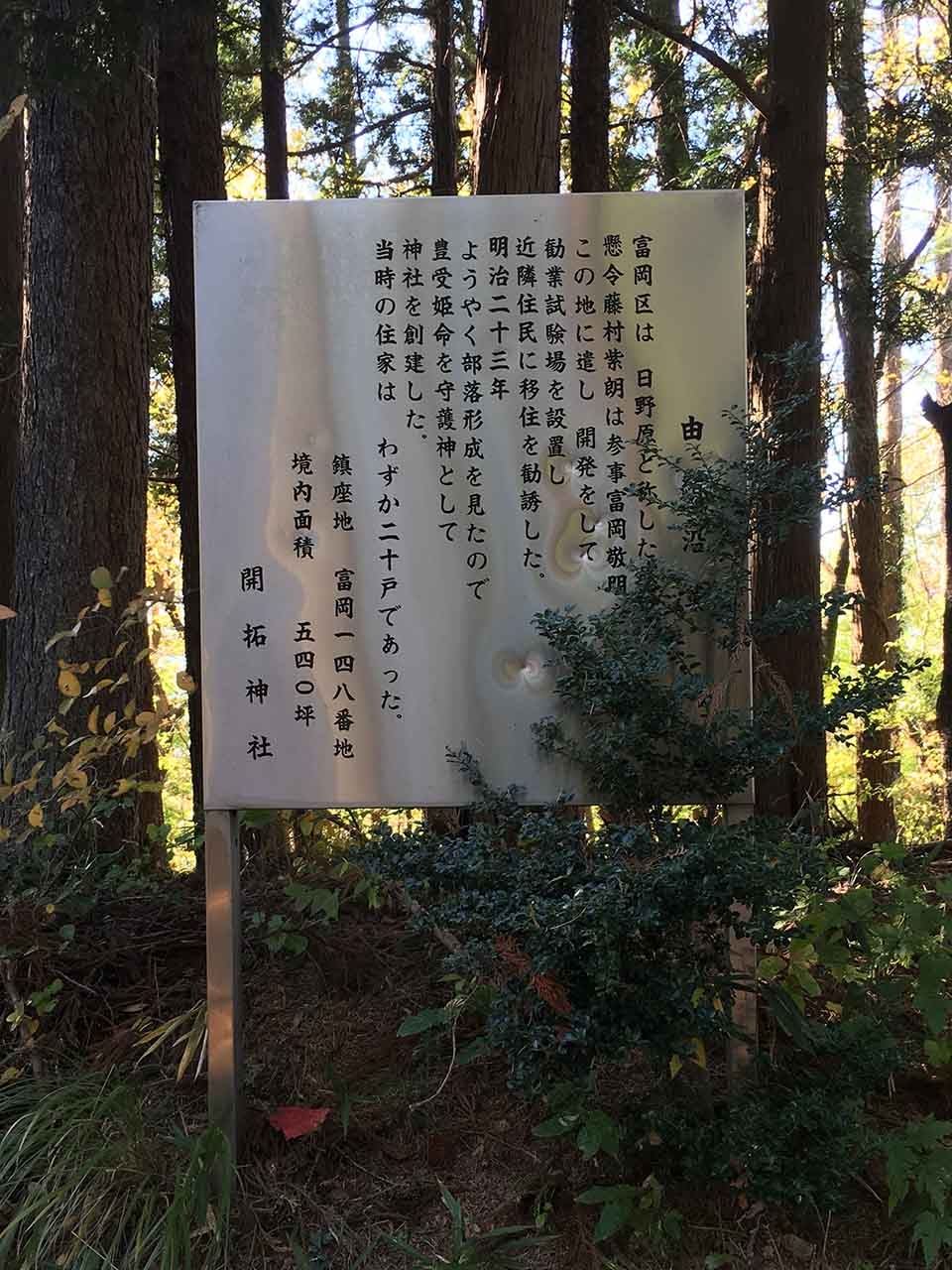

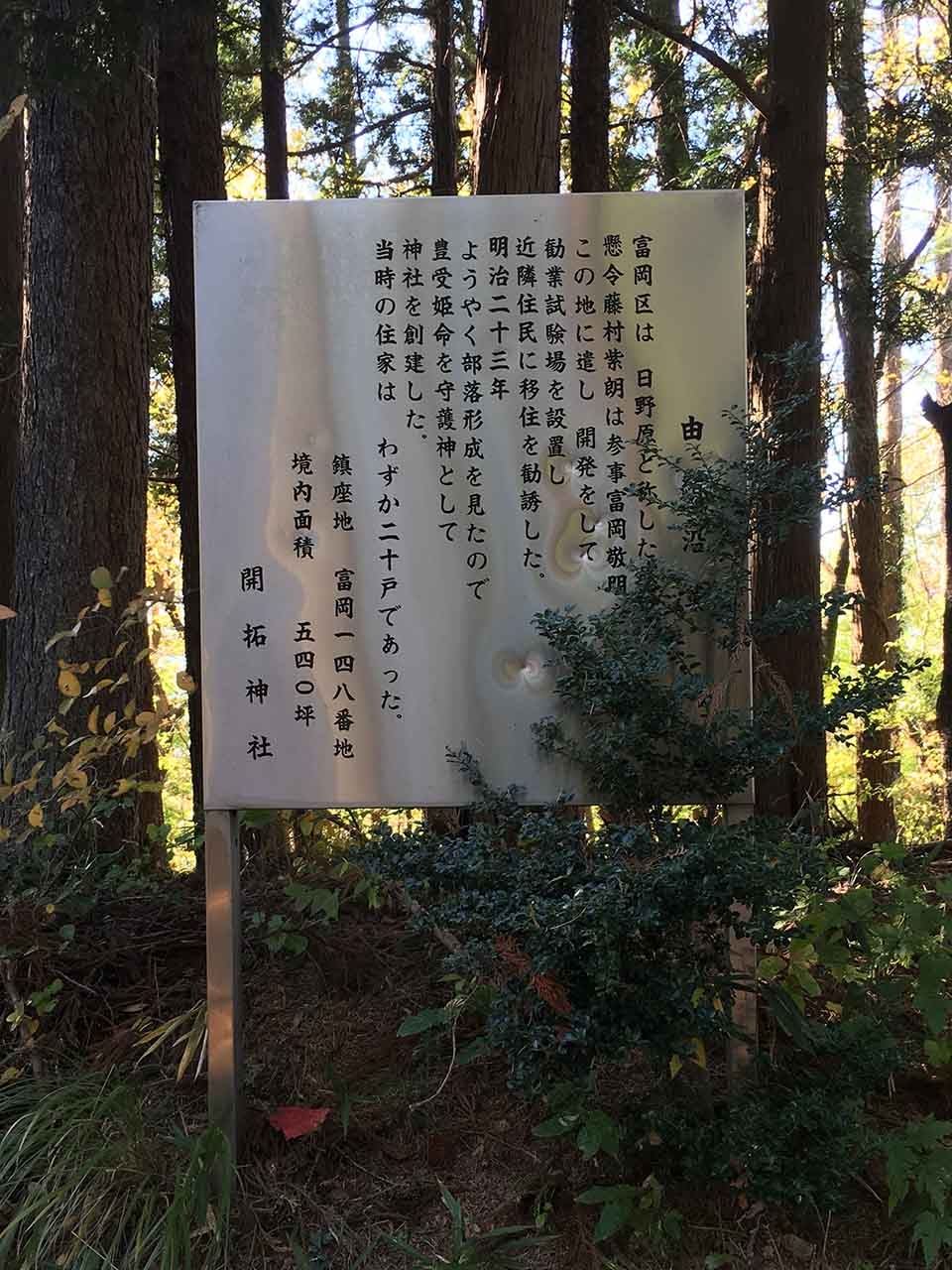

由緒沿革

富岡区は 日野原と称した原野であった。

懸令 藤村紫朗は 参事 富岡敬明を

この地に遣わし 開発をして

勧業試験場を設置し

近隣住民に移住を勧誘した。

明治二十三年

ようやく部落形成を見たので

豊受姫命を 守護神として

神社を創建した。

当時の住家は わずか二十戸であった。

・ 鎮座地 富岡一四八番地

・ 境内面積 五四〇坪

・ 開 拓 神 社(境内の由来板より)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。