物語

Old Tale

#1145

お船曵き祭

ソース場所:南アルプス市下宮地563 神部神社

●ソース元 :・ 現地説明板

●画像撮影 : 2014年09月18日

●データ公開 : 2016年11月18日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

【概要】 物部神社は、古代日本の物部氏に由来する神社。(物部氏は神武天皇より前にヤマト入りした饒速日命が祖先と伝わる天神系の氏族。)なので古い時代に大和国より祭神が奉遷されている。この奉遷時の様子を再現しているのが南アルプス市下宮地の物部神社「お船曳き祭り」と言われている。 大和の国よりいずれかのルートで船を用い海に出、富士川を上り、内陸部ではそれを人力で曳くという運搬手段をとったものと想像される。南アルプス市無形民俗文化財に指定されている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

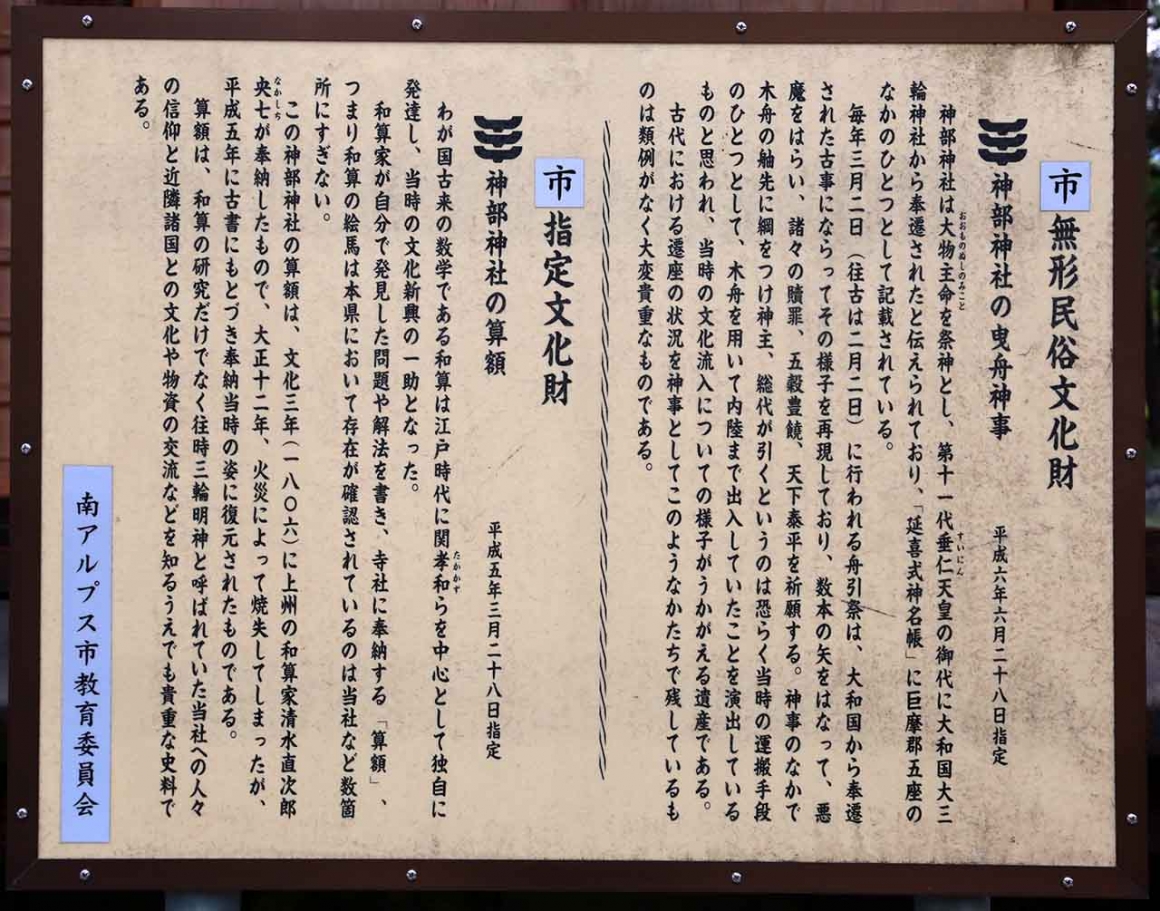

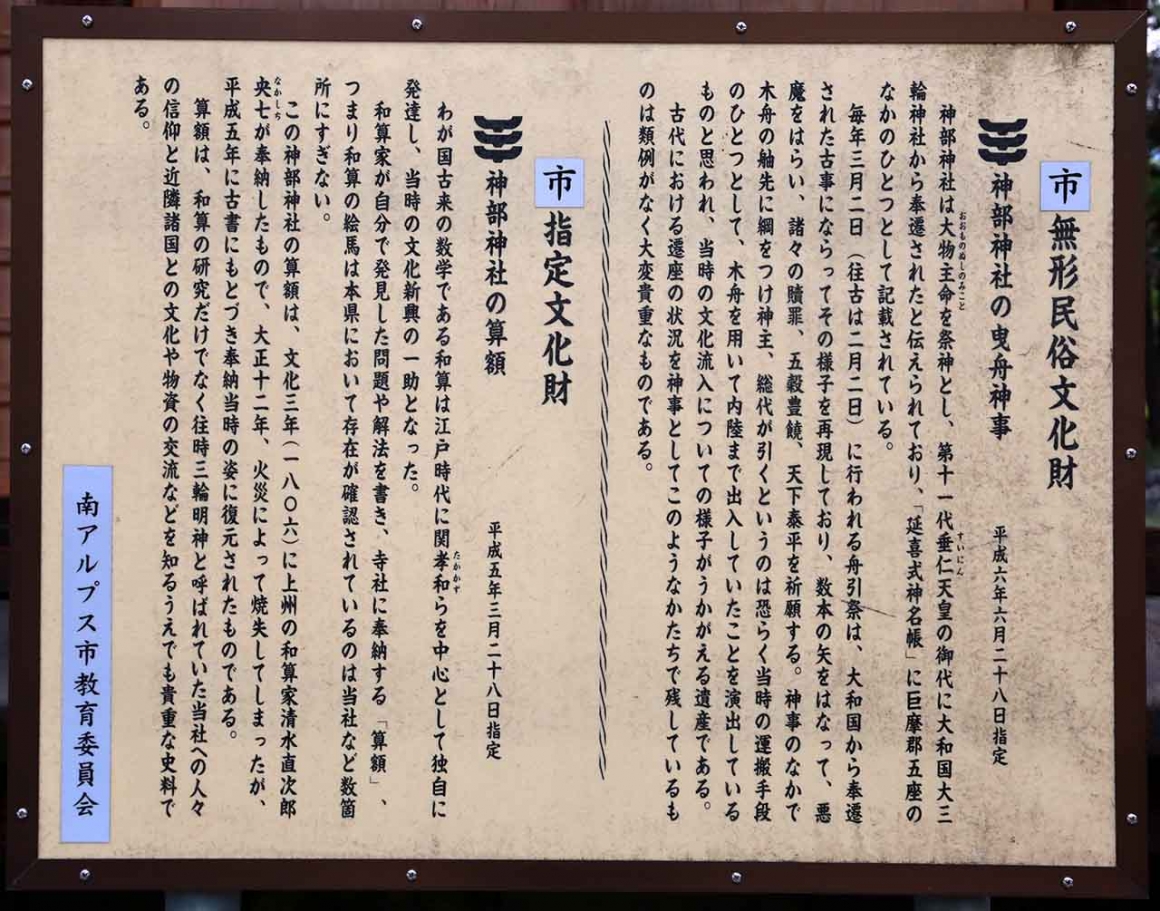

◎ 神部神社の曳舟神事(南アルプス市無形民俗文化財 平成六年六月二十八日指定)

神部神社は大物主命(おおものぬしのみこと)を祭神とし、第十一代垂仁天皇の御代に大和国大三輪神社から奉遷されたと伝えられており、『延喜式神名帳』に巨摩郡五座のなかの一つとして記載されている。

毎年三月二日(往古は二月二日)に行われる舟引祭は、大和国から奉遷された古事に習ってその様子を再現しており、数本の矢を放って、悪魔をはらい、諸々の贖罪、五穀豊穣、天下泰平を祈願する。神事のなかで木舟の舳先に綱をつけ神主、総代が引くというのはおそらく当時の運搬手段のひとつとして、木舟を用いて内陸まで出入りしていたことを演出しているものと思われ、当時の文化流入についての様子がうかがえる遺産である。

古代における遷座の状況を神事としてこのような形で残しているものは類例がなく大変貴重なものである。

境内説明板による

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。