物語

Old Tale

#0517

猿橋

ソース場所:山梨県大月市猿橋町猿橋544

●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

・現地説明板 (大月市教育委員会)

●画像撮影 : 2013年10月09日

●データ公開 : 2016年04月01日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 大月市猿橋の市街地からちょっと入った所に「猿橋」はある。市街地を走っているときはこのあたりの地形を意識することはなかったが、猿橋のたもとに来て覗き込むと目が眩むような深い渓谷にこの橋がかけられているので驚く。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

猿橋 桂川の深い渓谷に架けられた橋。深い渓谷のため通常の橋脚を建て橋を渡すような工法がとれず、両岸より張り出した刎木を使うという特殊な工法がとられた。言い伝えでは、「推古天皇の御代(593-628年)百済からの渡来人 造園師の志羅呼(シラコ)が、猿が互いに体を支えあって橋を作り渡って行ったのをみて、この工法を思いついた。」と言われる。再架橋されるたび同じ工法が守られてきたので、今もこの美しい構造物を見ることが出来る。刎木を重ねた上に橋桁が載せられているのですが、斜めに突き出た刎木などの上に屋根を付けて雨からの腐食を防いでいる。その姿はなかなか雅やかな風情がある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

猿橋

日本の三奇橋として山口県の錦帯橋、長野県の懸橋とともに、大月市猿橋町の桂川に架かる猿橋が知られている。

長さ三十一メートルもあり、両岸は絶壁の深い谷で、橋脚を立てられないため、刎木(はねぎ)を使うという特殊な工法で架けられた橋である。橋が老朽化して架け替えられでも、同じ工法が守られてきたので、国の名勝として保護されている。

猿橋の地がまだ「ビク島」と呼ばれていた、今から千三百六十年ほど前、推古天皇のころ、百済の国から来た建築の博士に、志羅乎(しらこ)という人がいた。橋架けの名人で、日本各地から請われて手掛けた橋の数は、百八十にも及川んだ。

交通の要所に橋を架け、交通の便を良くすることは、国家の大事業で、難工事を予想されるビク島の桂川架橋には、名人志羅乎が遣わされた。

三河の懸橋、信濃国水内の曲橋、会津の闇川橋など、変わった橋を手掛けてきた志羅乎であったが、断がい絶壁をまたがせる三十メートルを超す材木はなく、橋脚も立てようもない工事には、さすがの名人も手のつけようもなく、思案の毎日でただ日を送るばかりであった。

秋も深まったある日、いつものように志羅乎は絶壁に立って思案していると猿の群が現れた。対岩の崖の上の柿の木には熟れた実が朝日に映えていた。

ぼんやり猿を見ていた志羅乎はやがて奇妙な猿の行動に目を吸いつけられていた。どうやら対岸の柿の実に目をつけたらしい猿の動きは志羅乎の目を奪ったのである。一匹の猿が足をしっかりと木にからませて藤づるをつかむと、次の猿が背に乗って肩車の形になってから、同じフジづるをつかむ。すると、はじめの猿はフジづるを離し、また次の猿が今度はニ匹の猿の背を伝わって肩車の形になってからフジづるをつかむという繰り返しで、順に猿の鎖ができてついに対岸のカキの実をつかんだ光景を目撃した。

志羅乎は天の助けと喜んだ。刎木を順次重ねていけば、支柱はなくても橋は架かるはずだと、刎木を重ねてせり出し、川幅を狭くする理屈で、とうとう橋を完成させた。

猿の鎖にヒントを得て造った橋を、志羅乎は「猿橋」と名付けた。ビク島と呼ばれた村の名も、やがて「猿橋」という地名に変わっていった。猿橋のたもとには、猿王を祀る山王権現があり、猿の架け橋の故事を今に伝えている。

出典:内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

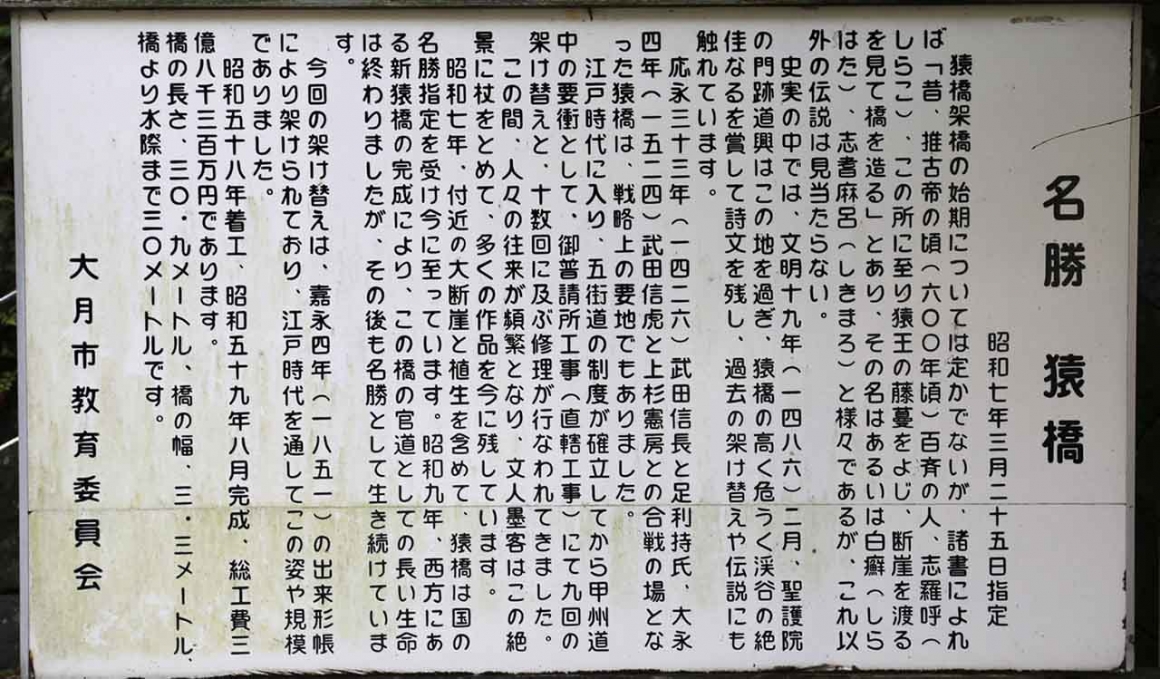

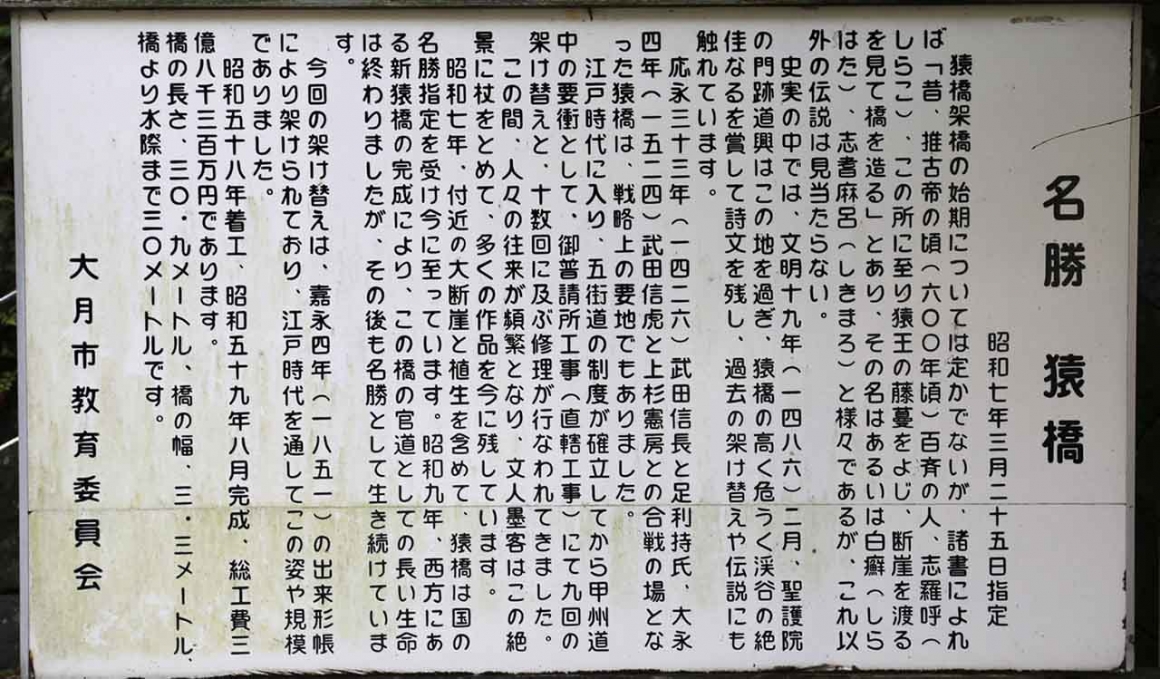

名勝 猿橋

・ 昭和七年三月二十五日指定

猿橋架橋の始期については定かでないが、諸書によれば「昔、推古帝の頃(六〇〇年頃)百済の人、志羅呼(しらこ)、この所に至り猿王の藤蔓をよじ、断崖を渡るを見て橋を造る」とあり、その名はあるいは白癬(しらはた)、志耆麻呂(しきまろ)と様々であるが、これ以外の伝説は見当たらない。

史実の中では、文明十九年(一四八六)二月、聖護院の門跡 道興 はこの地を過ぎ、猿橋の高く危うく渓谷の絶佳なるを賞して詩文を残し、過去の架け替えや伝説にも触れています。

応永三十三年(一四二六)武田信長と足利持氏、大永四年(一五二四)武田信虎と上杉憲房との合戦の場となった猿橋は、戦略上の要地でもありました。

江戸時代に入り、五街道の制度が確立してから甲州道中の要衛として、御普請所工事(直轄工事)にて九回の架け替えと、十数回に及ぶ修理が行われてきました。

この間、人々の往来が頻繁となり、文人墨客はこの絶景に杖をとめて、多くの作品を今に残しています。

昭和七年、付近の大断崖と植生を含めて、猿橋は国の名勝指定を受け今に至っています。昭和九年、西方にある新猿橋の完成により、この橋の官道としての長い生命は終わりましたが、その後も名勝として生き続けています。

今回の架け替えは、嘉永四年(一八五一)の出来形帳により架けられており、江戸時代を通してこの姿や規模でありました。

昭和五十八年着工、昭和五十九年八月完成、総工費三億八千三百万円であります。

橋の長さ 三〇.九メートル、橋の幅 三.三メートル、橋より水際まで 三〇メートルです。

・ 大月市教育委員会(現地案内板より)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。