物語

Old Tale

#0527

穀淵

ソース場所:山梨県南都留郡道志村

●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

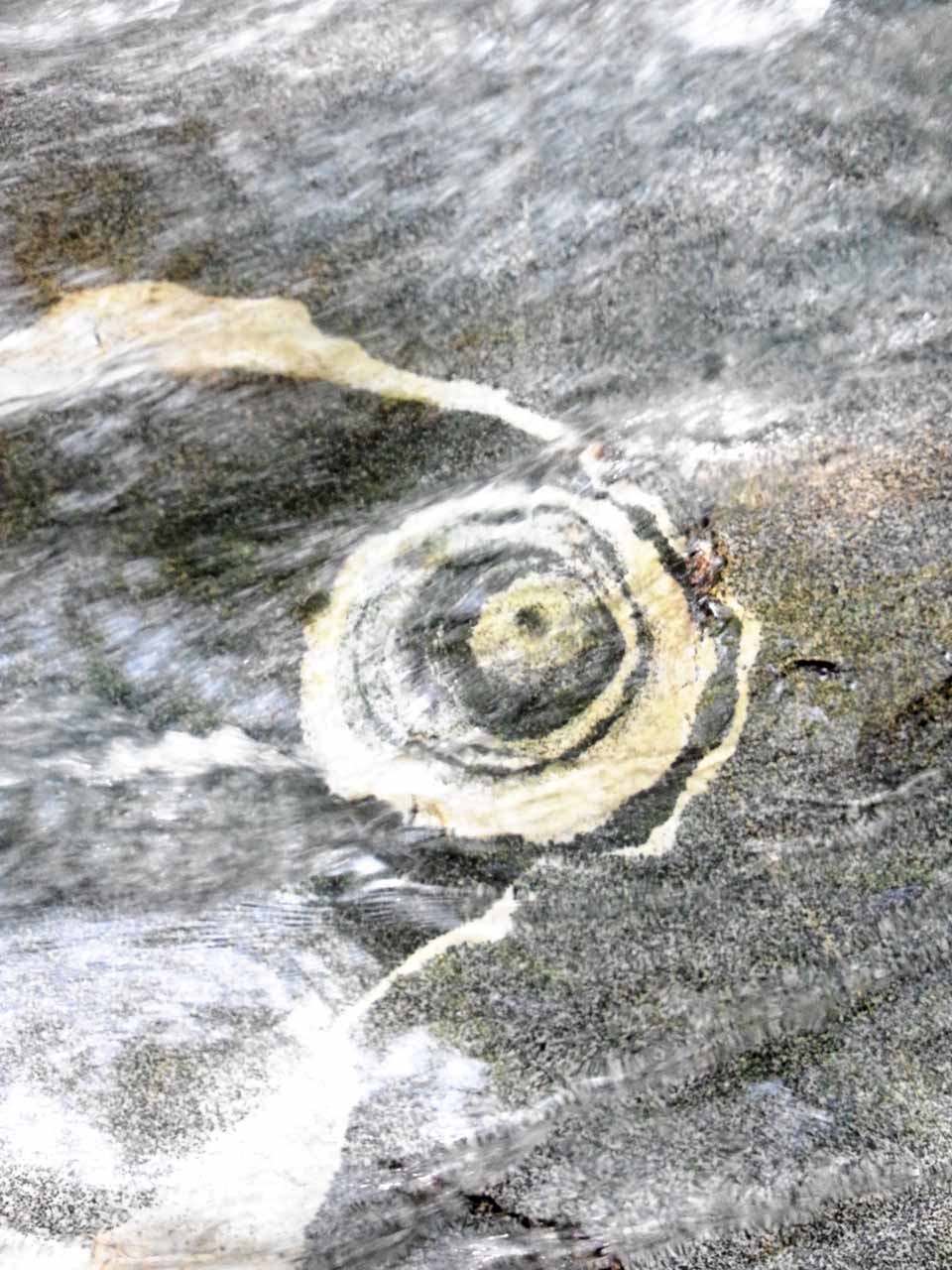

●画像撮影 : 2013年05月13日

●データ公開 : 2016年04月01日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

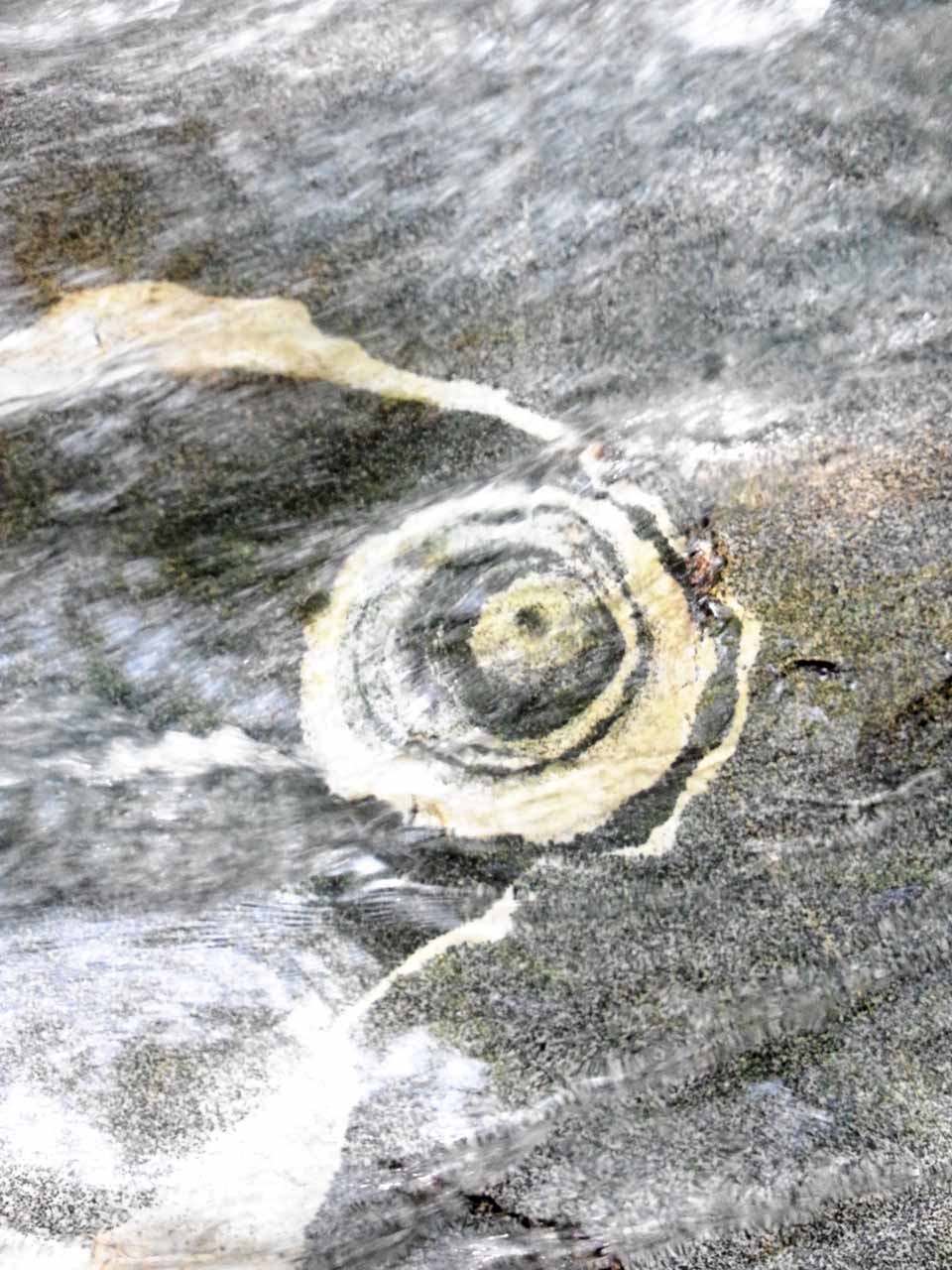

[概 要] 的様のところの淵。上下がそれぞれ淵になっている。春から夏にかけて、それぞれの淵への砂のたまり具合で豊作・不作がわかる。これによって、穀物をたくさん売っても大丈夫な年、売り鈍った方が良い年を占った。雨量と穀物の出来高をよく観察した者が気づき、のちには村人たちに教えたという。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

穀淵金淵

秋山村の太郎左衛門は百姓のかたわら、定使いといって、お使い飛脚をやっていた。谷村や上野原へ行って、代官所や飛脚問屋(といや=郵便物を扱うところ)で書状類の受け渡しをし、村へ持ち帰って村名主の役所や家々に配るのであった。 三日飛脚といって月に三度、三のつく日が公の仕事日であったが、不意の用たしも多かったし、出たついでに「紙を買ってきてくれ」「筆を買ってきてくれ」というようなお使い飛脚も多かった。 自分でも、公の仕事日以外は、自分の家でつくった米麦はもちろんワラビ、フキ、クリなど季節のものを背負って売り歩くこともあった。 上野原との村境になっている境川には滝があり、滝の上と下には大きな淵があった。太郎左衛門は、冬以外はいつもここで一休みした。川の流れはいつ見ても抱きなかったが、いつしか面白い現象に気が付いた。 淵の水が底知れぬ蒼さを見せるときと、砂がたまって渕などなくなるときがあるということであった。太郎左衛門は「荒れたあとは砂が押し流されて、淵は深くなっている。静かな日が続くと徐々に砂がたまっていく。ことによると穀物の穫れ具合が分かるかもしれない」と思いつくと興味がわき、一そう注意深くその様子を観察したのである。 数年もすると、春から夏にかけての砂のたまり具合は、作柄に大きく関係することが分かってきた。春先き、日照りが続いて、淵へ砂が運ばれなくなるほど、川の水が細くなると麦はてき面に不作となった。そのあと梅雨が近ずいてどんなに雨が降っても、春先き力強く成長する力を蓄えなかった麦は収かくを三割も四割も減じた。 そんなときは、春のたね蒔きも遅れていろいろなものが不作となった。秋に実がとれる山の栗でさえ、いつもの年より実が小さくてはずれとなるのである。 こんな現象に気がついた太郎左衛門は、不作になりそうだとなると、穀物を売るのを延ばしに延ばし、高価になるのを見計って売った。豊作になりそうだと思うと、食べる分だけ残し、豊作で値が下がらぬうちにみんな売ってしまった。そんなわけで太郎左衛門の家の暮らし向きは、次第によくなっていった。 村人は「町へ行き来するから相場がよくわかり、その上あの男は才覚がきくから売りどきの判断がじようずだ」と思っていたが、その判断が淵の占いであることには気付かなかった。 太郎左衛門は晩年になって、その秘けつを一族のためにと息子たちに教えた。息子たちは相談して、村のためだと村人に伝えた。村人ははじめは信じなかったが、何年かの観察の後、因果関係が分かるようになって、いつしか上の淵を穀淵、下の淵を金淵と呼ぶようになり、砂のたまり具合で豊作判断をするようになった。

内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

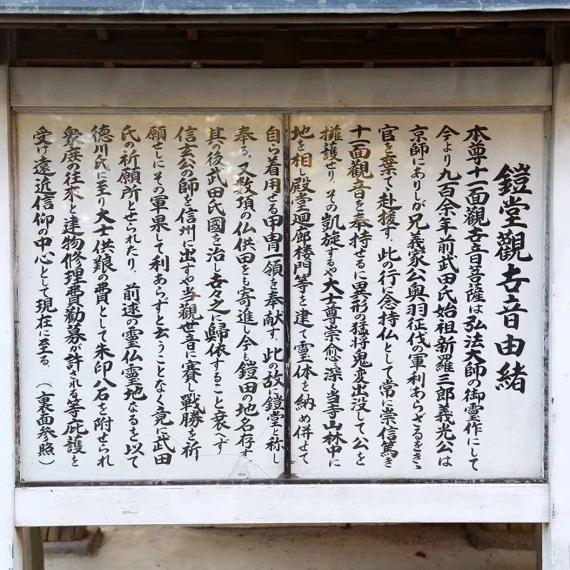

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。