物語

Old Tale

#1101

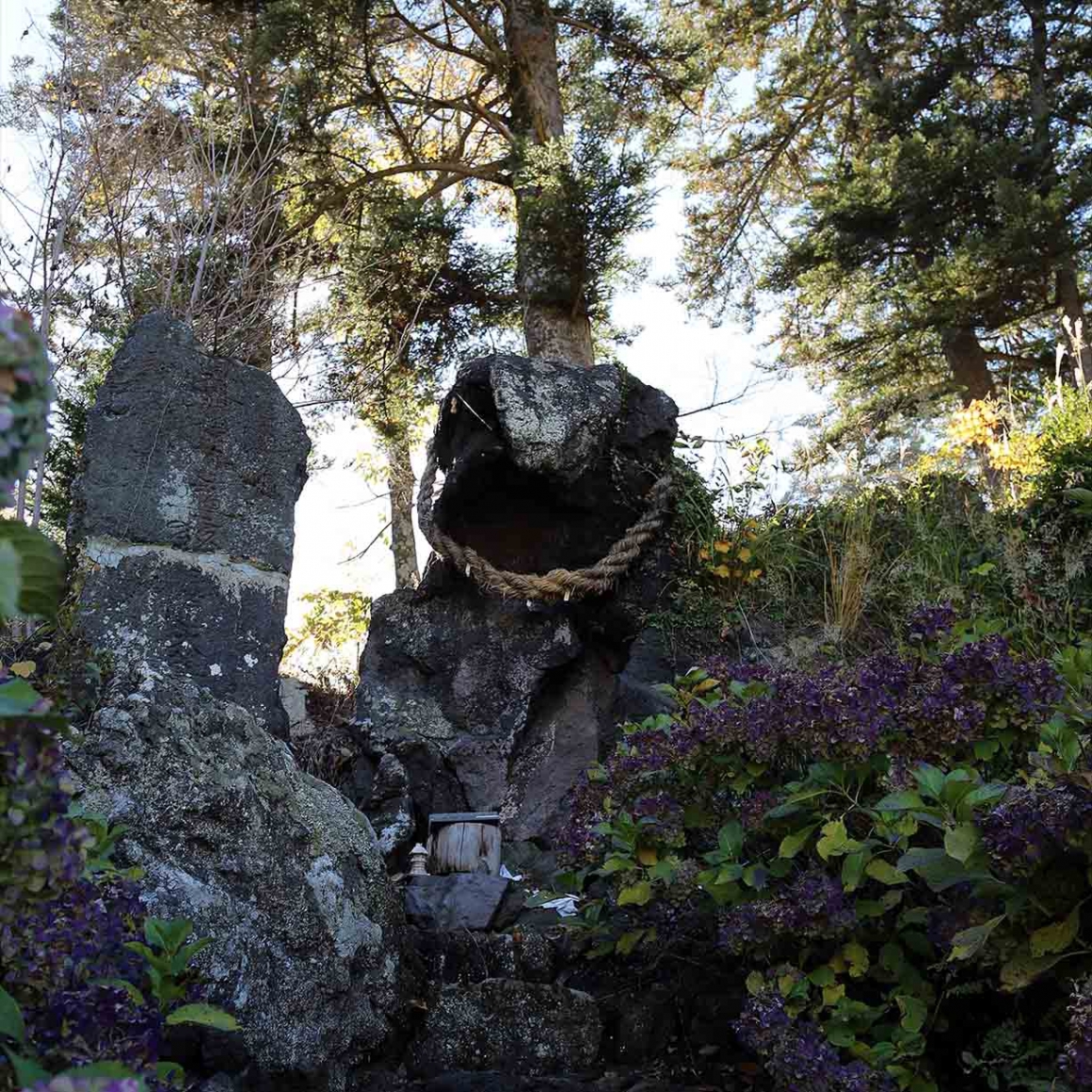

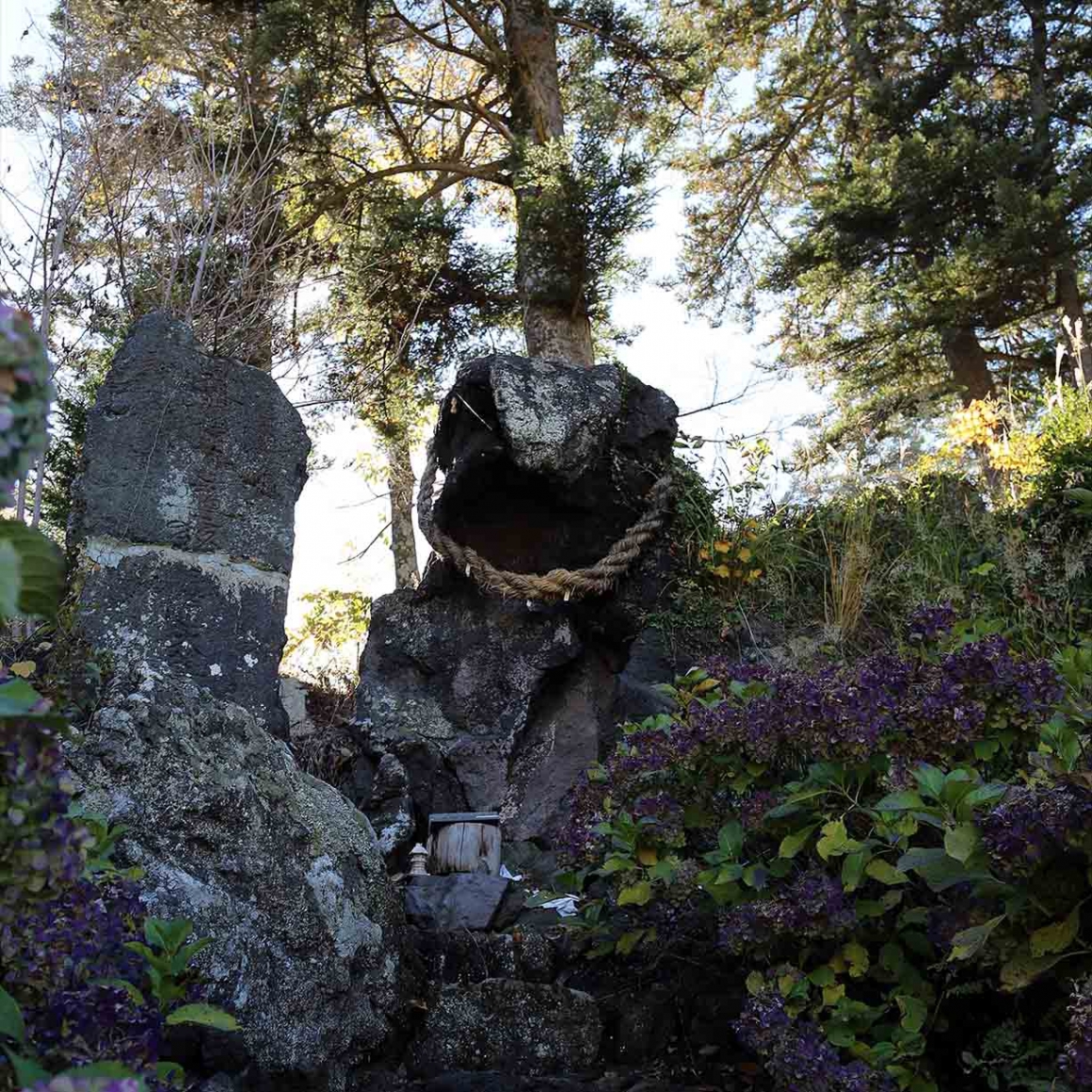

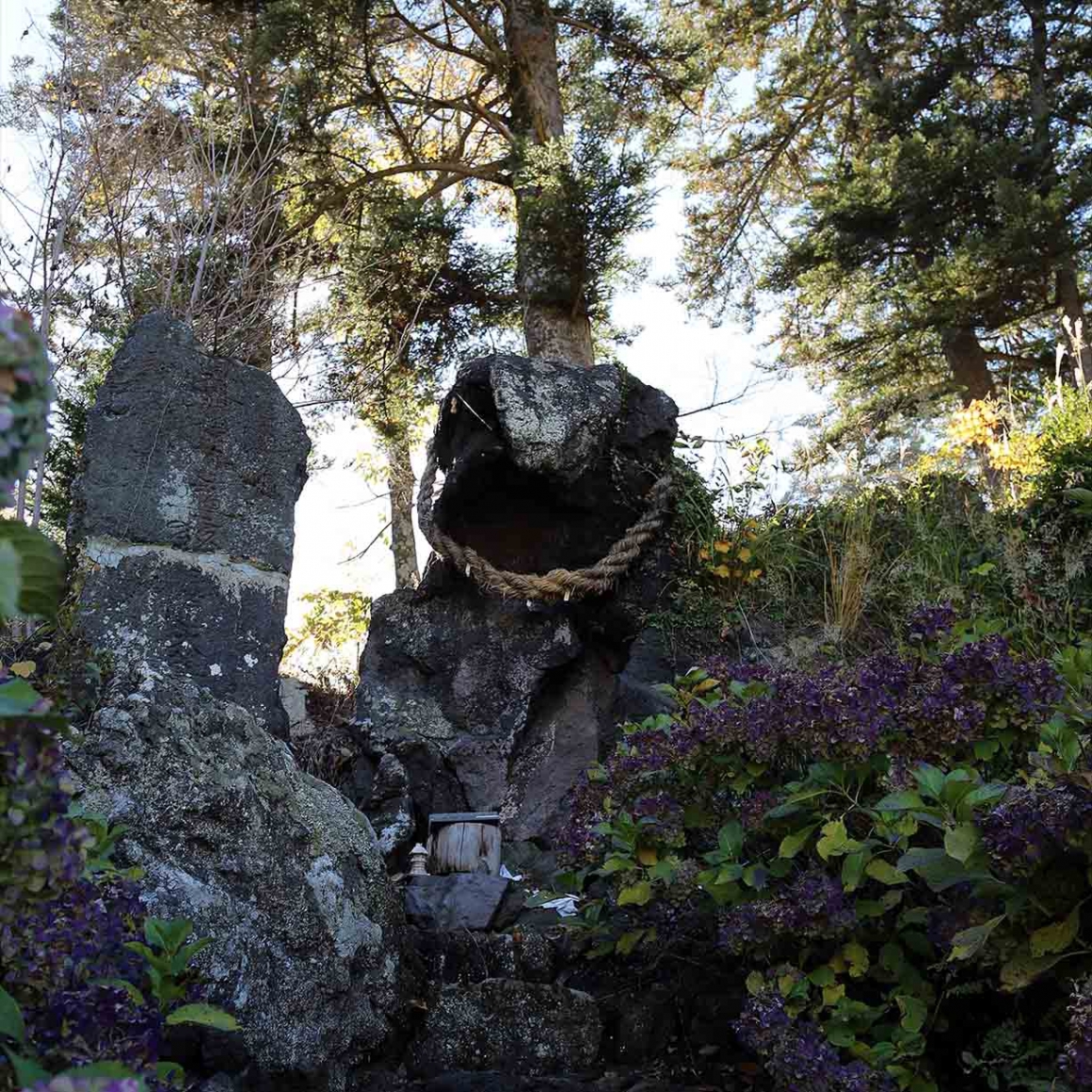

鼻づら石

ソース場所:富士河口湖町小立2771 鼻曲がり石

●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

●画像撮影 : 2015年11月04日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 日蓮伝説の一つ。 日蓮上人がこの地を訪れた際、以前日蓮上人に教化を受け信徒となった村人たちが出迎え、信仰の拠り所として大曼荼羅を書いてほしいと頼んだ。そのような大きな物は、どこか高い所へ上り大筆を使わなくては書けないと思案したところ、村人たちは近くの天狗石の上から書いてはどうか提案する。さて書いてみようとすると、天狗石の鼻の部分が邪魔になり上手く筆が使えそうにない。すると、日蓮上人が経文を唱え始めると、天狗石の鼻の部分が短くなり、さらには垂れ下がり書くのに支障が無いようになった。これを見て、さらに信者が増えたと云う。そして、「天狗石」は「鼻づら石」と呼ばれるようになり、最近は「鼻まがり石」と呼ばれるようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鼻づら石

日蓮さんはさまざまな仏教を学び、教典を研究し、法華経の教義が仏教の真髄であるとして新しい宗派をおこした。いわゆる日蓮宗である。

日蓮さんは辻説法で諸国を遍歴し人々を教化し、次第に信者をふやしていった。

文永六年(一二六九) 日蓮さんは、富士北麓を訪ね吉田村にやって来た。帰り道、小立村を通ろうとすると、先年に教化を受け、信徒となった小立村の村民渡辺藤太夫日長という人を頭として二十八人が船津村境まで出迎えていた。

日蓮さんとの再会を喜び、一応のあいさつを終って同道の道すがら「二十八人の信仰のよりどころとして二十八枚接ぎの大曼荼羅を書いてほしい」と願った。

日蓮さんははたと困った。「二十八枚接ぎとなると大きくてちょっとには書けない。身の丈よりも大きな筆で高いところから書かな くてはならぬがどこぞよい場所がなかろうか」と尋ねると、「近くに天狗石という大石があります。あの石の上から書いてはどうでしょう私どもが一字書くごとに紙を動かしますから。」というので、それではと書くことになった。

名前の通り人面石だが、鼻がのびた形はまさに天狗石と呼ぷにふさわしかった。柳の太枝を筆として、いざ書こうと天狗石の上に立つと、この鼻がじゃまになって書けない。

このとき日蓮さんは、筆を捧げて経文を唱え、しばらく念じていたが経が終ると、何と、長く伸びた鼻はだいぶ短くなったうえに、象の鼻のように曲って下にたれていたのである。

これにはみんなびっくりしてしまった。日蓮さんの威光を目のあたりにして、このあたり一帯の村人が日蓮宗の信者となるもととなったのである。むろん二十八枚接の大曼荼羅は雄渾に書き上げられ、日長に与えられたが、大きすぎて祖師堂には掲げることができず、駿州(静岡県) の光長寺に納められた。

天狗石は以来名を変えて鼻ズラ石と呼ばれていたが昨今では鼻マガリ石と呼ばれるようになり、現存している。

内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版

鼻まがり石・・・・・河口湖町小立の「はなまがり歯科医院」東側路地を入った裏手に現存している。

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。