物語

Old Tale

#1127

あげ地蔵さま

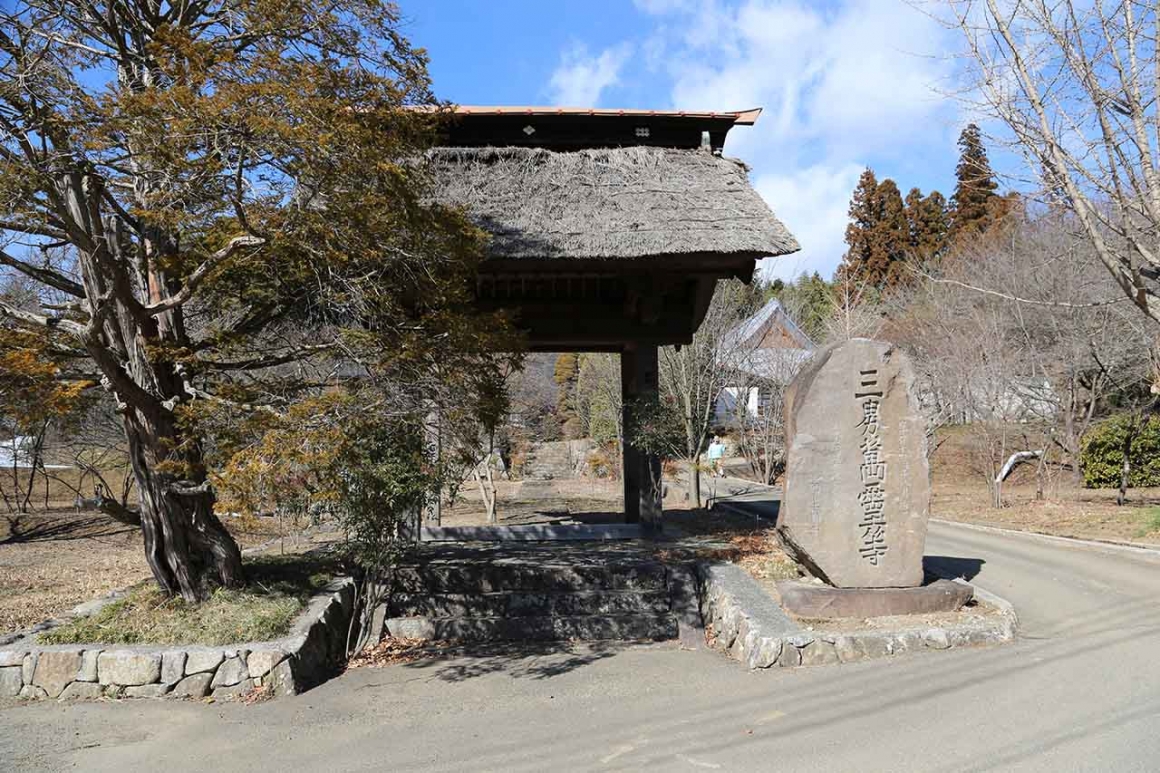

ソース場所:北杜市長坂町長坂上条1666 龍岸寺

●ソース元 :・ 山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

●画像撮影 : 2015年02月13日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 北杜市長坂町上条の竜岸寺総門前の地蔵堂に、七体のお地蔵さんが祀られていますが、そのうちの一体が「あげ地蔵さま」と呼ばれ、「あげ婆さん」と呼ばれる巫女を介し、お伺いを立てるとその重さで答えてくれると云う。明治、大正の頃まではお伺いを立てるのが上手な「あげ婆さん」がいて、たくみに困りごとを聞き出してくれたと云う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あげ地蔵さま

長坂町上条の竜岸寺総門前の地蔵堂に、七体のお地蔵さまが祀られています。この中の後列向って右端のお地蔵さまを「あげ地蔵さま」と呼び親しんでいます。

この「あげ地蔵さま」は村人の失くし物をはじめ、病気・お産・家出人などの悩みごとでお伺いをたてれば、霊験あらたかな「お告げ」をくださるといわれています。

中丸の人が、長坂の肥料屋に買物に来たが、持ってきたはずの財布がない。そこで道々探しながら帰宅し、家を探してみたがない。竜岸寺のお地蔵さまにお伺いをたてることになりました。

上げ婆さん(依頼人にかわって願い事をする人)は、口をすすぎ手を洗い、履物を脱いでお地蔵さんの前に屈み、お地蔵さんの両腋をさすりながら、「お地蔵さん、中丸の人が財布をなくしたけれど、道に落したものか、家にあるものか、家にあるなら軽く上がってくりょう。道に落ちているならピタッと座ってくりょう」と唱え、はじめに「家にあるものか」と伺い、お地蔵さんを屈んだままの姿勢で両手で持ちあげたらポイッと持ち上がった。つぎに「道に落ちているならピタッと座ってくりょう」と伺い持ち上げたが、今度はピタッと座って上がらない。誰かが下へ引っ張っているような感じである。そこで上げ婆さんは、「お地蔵さんは、家にあるといっているから、もう一度家を探すように」と告げて帰した。その人が家へ帰って探したら、縁の下に落ちていた。縁先でワラジを履いた時に、ふところの財布が抜けて、縁先の壊れていたところから下に落ちたということでした。

古老の話では、江戸時代に大柴家に草鞋を脱いで発病し、死亡した旅の僧が背負ってきたもので、明治の初期に現在地に移したとのことです。 (長坂町)

山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。