物語

Old Tale

#1153

為朝神社

ソース場所:韮崎市神山町北宮地

●ソース元 :・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

・ 甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 p129 「裏見寒話」巻之二 社閣 の項より (甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 )

●画像撮影 : 201年月日

●データ公開 : 2017年01月05日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

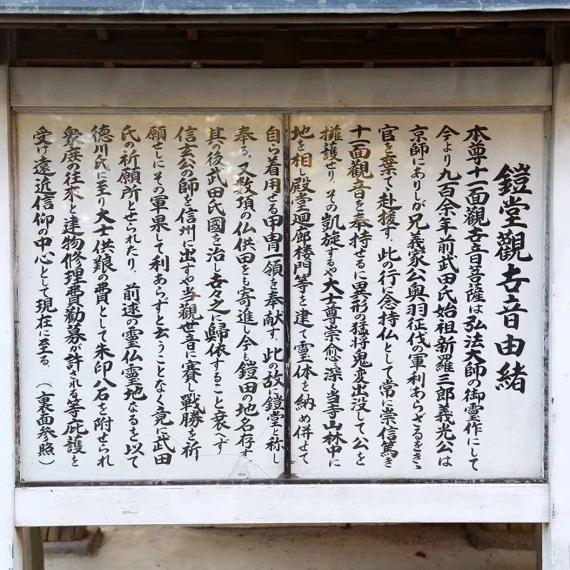

【概要】 源頼朝、義経兄弟の叔父にあたる 源為朝(鎮西八郎為朝)は、若い頃より暴れん坊として父親からも持て余されていた。そんな 為朝 も保元の乱では 崇徳上皇 側につき敗者となったが、武勇を惜しまれ助命され伊豆大島に流された。しかし、そこでも島民を従え暴れだしたので、ついには討伐されたという。 九州に飛ばしてみても、伊豆大島に流刑されても、それぞれの地域で手下を集め、しぶとく暴れまわったので、討伐されても、「どこかへ隠れ住んだ」と信じられ、日本各地にその後の 源為朝 の話が伝わっている。 また、為朝 は疱瘡が流行した時も病に罹らなかったと云われた事から、疱瘡神として信仰されている。 韮崎市神山町にも為朝の宮がある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

為朝の宮 北巨摩郡神山村武田

新羅三郎義光の氏神 武田八幡宮の左方、山の内に鎮西八郎為朝の宮があり、疱瘡の願をかける。むかし八郎為朝伊豆の島より二匹の鬼を連れてこの地に来たが、ここから二十余町東の韮崎地内船山という所に、的をかけて遠矢を射られ、二匹の鬼に矢取の役をいいつけた。道のり遠く鬼共は難儀をいたし、後には射た矢を途中で取って、為朝の所へ持ってくるので、為朝も考えて管矢を射ることにした。鬼供が途中で矢を取ると、管ばかりが手に残り、本矢は管を抜けて船山に射通してしまうので、これには鬼共もワニタ(赤面した)。ワニルは甲州方言で、鬼の居た所をワニ塚という由であるが、これは鬼塚の訛音であろう。 (甲陽随筆。甲州噺)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

為朝の木像 北巨摩郡神山村武田

氏神の八幡宮の神社内に、為朝公の古い木像がある。普通の大人よりも大きいもので、むかし疱瘡が流行の時、この木像を信仰すれば必ず全快するといって、皆参拝に行った。毎年九月十五日が、この神社の祭日である。 (松のしらべ方言伝説号)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鍋山八幡 御朱印地 神主 攝津

武田八幡の南に在り。此の山中に為朝の城跡ありと不審。

(甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 p129 「裏見寒話」巻之二 社閣 の項より) 編者の野方成方は為朝の言い伝えがあるが「城跡は違うだろう」と感想を記している。

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。