物語

Old Tale

#1226

鬼かつぎ山

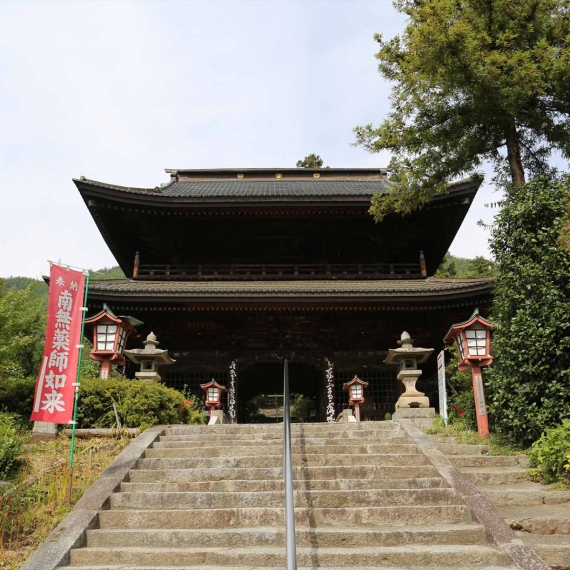

ソース場所:北杜市白州町横手 中山(35.793966,138.338632)

●ソース元 :・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

・ 広報ほくと2005 11月号 No.13 p.15

●画像撮影 : 201年月日

●データ公開 : 2017年09月01日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 北杜市白州町横手にある中山は釜無川、尾白川、大武川に囲まれた独立した小山です。武川から白州にかけて割合平らな土地にポッコリ飛び出すようにあるので、昔、鬼が山を苧柄に通して担いでここまで来たのだが、ぽっきり苧柄が折れてしまいそのまま中山を捨てて行ったと伝わる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鬼擔ぎ(カツギ)山 北巨摩郡駒城村 外二ヶ村

駒城、菅原、武川村の境に、中山という丘があるが、むかし鬼がこの山をおんがら(苧柄)へ通して担いで来たが、ここ迄来るとおんがらが折れたので、中山をおいて行ったという。 (口碑伝説集)

土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会 より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中山は釜無川、尾白川、大武川に挟まれた標高887mの独立した山です。中山砦はその山頂に築かれており、今でも土塁や空堀がきれいに残っています。周辺集落との比高差は200m以上あり、山頂からは八ヶ岳南麓、塩川流域のほか諏訪口や甲府盆地まで望めます。砦はその眺望の良さを活かして烽火台としても使われたといわれています。

中山砦を本拠としたのは武川衆と呼ばれた地域武士集団でした。彼らは周辺の山高、白須、牧原、柳沢などに居住し、その地名を姓としました。彼らが歴史の表舞台に登場するのは武田氏の滅亡後、徳川氏と北条氏が甲斐国の領有を巡って激しく争った時でした。いち早く徳川方についた武川衆は中山砦を守り、花水坂で北条方の間者を討ち取りました。彼らはその勲功により家康の厚い信頼を得て、以後徳川家に重く用いられました。

広報ほくと2005 11月号 No.13 p.15

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。