物語

Old Tale

#1230

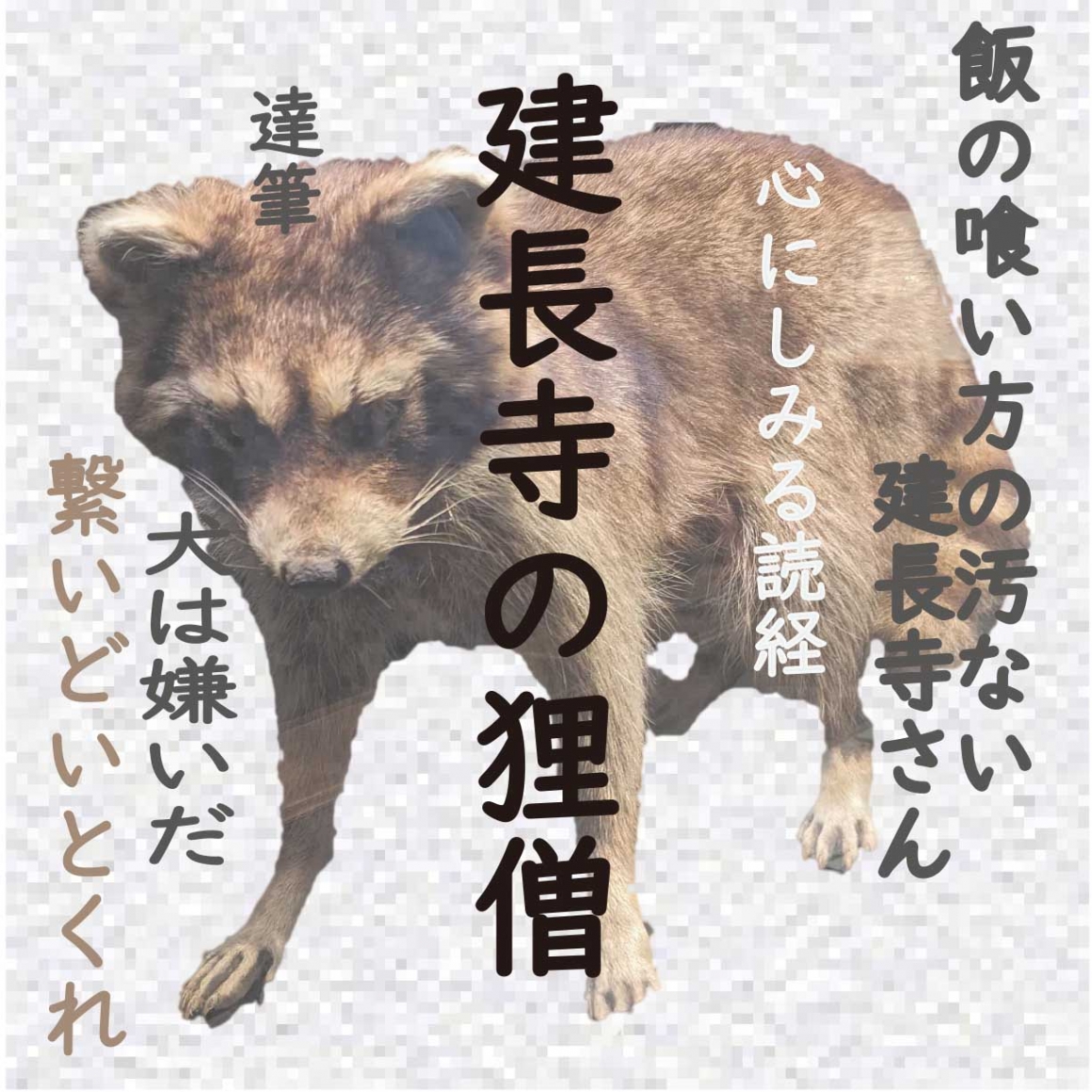

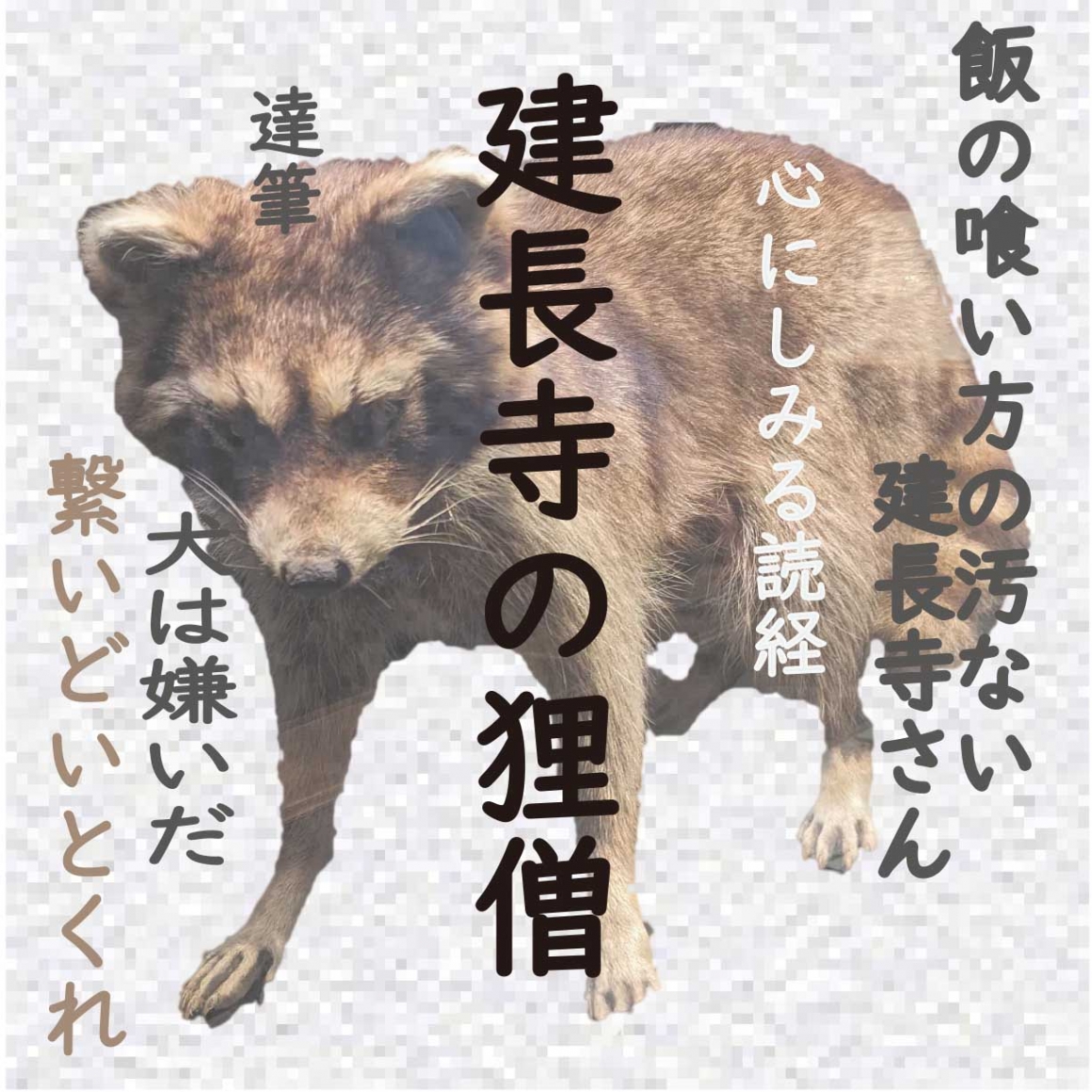

建長寺の狸僧(甲府市上今井町に伝わるお話)

ソース場所:甲府市上今井町

●ソース元 :・ 甲府市HP「おはなし小槌」 より

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/senior/ohanashi/index.html

●画像撮影 : 201年月日

●データ公開 : 2017年10月16日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 鎌倉 建長寺の三門(山門)は、江戸時代の安永4年(1775)に、第201世住職の万拙碩誼和尚の尽力で再建したものです。建長寺周辺に住む狸たちは、尊敬する和尚さんが工事のためのお金を懸命に集める様子に心を動かされ、和尚さんに化けて各地へ托鉢に向かい、集めたお金などを山門前にどっさり置いて、和尚さんに喜ばれたという話があります。 狸たちは関東一円を托鉢してまわったようで、各地に狸僧の話が残ります。この工事は大掛かりで、沢山のお金がかかったようで、県内の隅々まで托鉢僧が来たのでしょう。このアーカイブの中でも、No.393「建長寺の狸僧」、No.0550「和尚さんに化けたムジナ」、No.1215「むじなになった坊さん」、No.1229「建長寺のむじな僧」など沢山のお話が伝わっています。 ここへ来た狸僧は少々お行儀が悪かったようで、最後には犬に見破られかみ殺されてしまいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

建長寺の狸僧

昔、甲州盆地の村々へ、鎌倉の建長寺方丈さんがおいでるという触れがその四、五日前から回った。何しろ、天下に名高い方丈さんがおいでると聞いて、いまだ見ぬ先から、涙を流して喜んでいる婆様達もあった。建長寺さんのおいでだと云う評判は、次から次の村へと知れ渡って、西山梨郡山城村(現在の山城地区)へも四日も前に知れてきた。

いよいよ明日おいでるという前の日、建長寺さんは犬が嫌いだから、犬をよく繋いで表にださぬようにとの注意があったので、犬のある家では皆柱や木に犬を縛っておいた。

さて当日になると建長寺さんはお駕籠に乗って、ものものしい行列を作って村へ乗り込んで来た。

それは見るからに、気高い上品なお坊さんで、村の人達はいよいよ有り難く思っていた。

宿をうけたまわった名主の家では上を下への大騒ぎをして、精進料理をだし、おかみさん自らお給仕にでた。ところが、建長寺さんは、前々からお給仕は大嫌いで、物を食べるところを人に見られるのも厭って、いつも屏風を立てめぐらし、その中で食事をするというのだから、おかみさんも驚いて御前を退き、その家代々の宝物たる金屏風を立てめぐらして、その中へ方丈さんを案内した。

食事は案外早く終わった。おかみさんは、「御粗末でした。」とあいさつして、お膳を下げに屏風の中へはいったところが驚いた。飯粒は、お膳といわず畳といわずあたり一面に散らばって、見るも汚ない食べ方であった。けれども、これも日頃から我が儘にしておいでる癖からずら。とこう考えて、おかみさんは飯粒を一粒々々拾い上げた。

食事の終わった後へ主人が罷りでて、丁寧にあいさつした後、

「早く我が家の宝と致したくごいすから、これにお墨をお願い申しやす。」といいながら白絹を差し出すと、建長寺さんは「よしよし」といって、早速太筆を取って何やら書いて呉れた。しかし、あまり達筆すぎて主人にはサッパリ読めなかったが、すぐ尋ねては失礼かと思って差し控えていた。

方丈さんは、何をしても終わるとすぐお経を読むが、なかなか高く澄んだいい声で、それが屋敷の外まで響くのを聞いて、「あれが建長寺さんのお経を読む声だ。」と手を合わせて喜ぶ者もすくなくなかった。

こうして建長寺さんは、名主の家に二日の間逗留したが、人と話す事は稀で、大低じっと目をつぶっているか、お経を読むか、この二つより外何事も無いというありさまであった。村の人達はもちろん、お供している他の坊さんたちまで、その信仰心の厚いのにはただ驚くばかりであった。

ところが或る夕方、風呂を立てて建長寺さんに勧めると、お付きの者が「方丈さんはお湯が大嫌いだ。」という。

それで人達は、随分我が儘の事ばかりと思っていると、急に「はいる。」との仰せである。

「その代わり人に身体を見せるのが大嫌いだから、座敷から風呂場まで屏風を立ち続け、又浴にはいっている最中は誰も覗く事はならぬ。」という。

人達は、妙な事を去うとは思ったが、やはりこれも我が儘からと考えて、座敷から風呂場迄、ありったけの屏風を立て続けると、建長寺さんは、漸く風呂に行った。

そしてまだまだと思っているうちもう上がってきたから、家の人がその後の風呂場に行って見ると、風呂桶の中に乱暴にザブンと飛び込んだと見えて、壁から天井まで、風呂場一杯に湯が飛んでいた。

三日目の朝、建長寺さんは名主の家を暇ごいして、お駕籠へ乗って出て行った。そのお駕籠が村外れまで行くと、どこから現われたか野良犬が二匹、気違いのように吠え狂いながら、お駕籠目がけて飛びっついてきた。

さあ一大事と、お付の者達が追っても打ってもその犬は逃げず、ますます暴れ狂い、その勢いに人達が尻込みしている間に、犬は駕籠の中におどり込んで、建長寺さんをくわえて外にひきづり出し、このとおとい方丈様を半死半生にしてしまった。漸く犬を追い払い、名主の家に担ぎ戻った時には、方丈さんはとうとう無惨の犬死をとげていた。

鎌倉へ飛脚をだすやら、名主の家は煮えくりかえるような騒ぎであった。その夜は名主夫婦をはじめ、村の人達は皆集まってきて、この気の毒な方丈様の為にお通夜をした。ところが、四目目の朝大変な事が起こった。それは、あの気高い方丈さんの死体が、年とった狢と変わっていた。

それぁ、建長寺の縁の下に長年住んでいた狢が、方丈さんを喰い殺し、その袈裟衣を着て化けていたもので、お経の声色はもちろん、何から何まで方丈さんを真似ていたのであった。だから、飯の喰い方の汚ないのも、風呂が嫌いなのも、達筆の事も、皆狢だったからである。今でも山城村の名主の家には、その狢の方丈が書いたという字が、額になって残っているそうだ。

また、この地方では、子ども達の、飯の食べ方が汚ないと「建長寺さんのようだ」というそうである。

甲府市HP「おはなし小槌」 より

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/senior/ohanashi/index.html

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。