物語

Old Tale

#0321

姥塚

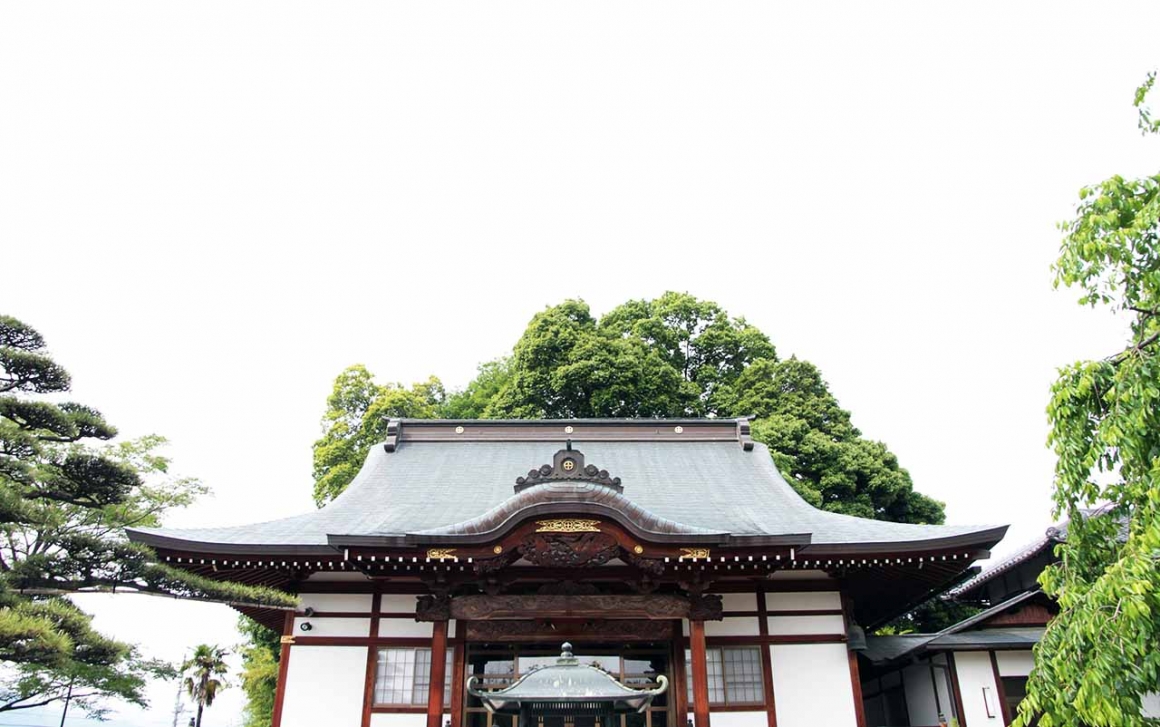

ソース場所:笛吹市御坂町井之上941 南照院

●ソース元 :・ 山梨県HP 「山梨の文化財ガイド」 https://www.pref.yamanashi.jp/gakujutu/bunkazaihogo/bunkazai_guide0001.html

・ 現地説明板

●画像撮影 : 2015年05月15日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 笛吹市御坂町の南照院にある姥塚は大型の円墳ですが、開口部の大石が半分開いたままのように位置しているため、大昔、山姥が大男と「明日の一番鶏が鳴くまでに」と時間を決めて、塚造り競争をして、もう後は入り口に蓋をするばかりとなった時、負けたら山姥に殺されると恐れた大男が一番鶏の鳴きまねをした。山姥は「しまった!夜明けだ!」と大石をそこに放り捨てたまま山に逃げ帰ってしまった。と言い伝えられている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

姥塚

うばづか / 昭40年5月13日指定 / 笛吹市御坂町下井之上 / 南照院

甲府盆地東部にある古墳時代後期(6世紀後半頃)に築造されたと考えられる巨大な石室を持つ大形円墳。墳丘は直径40m、高さ10mで、横穴式石室は長さ17.54m、最大高さ4.2mと全国で十指に入る規模を持ち、山梨県では最大の規模を誇る。

山梨県HP 「山梨の文化財ガイド」 より

https://www.pref.yamanashi.jp/gakujutu/bunkazaihogo/bunkazai_guide0001.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

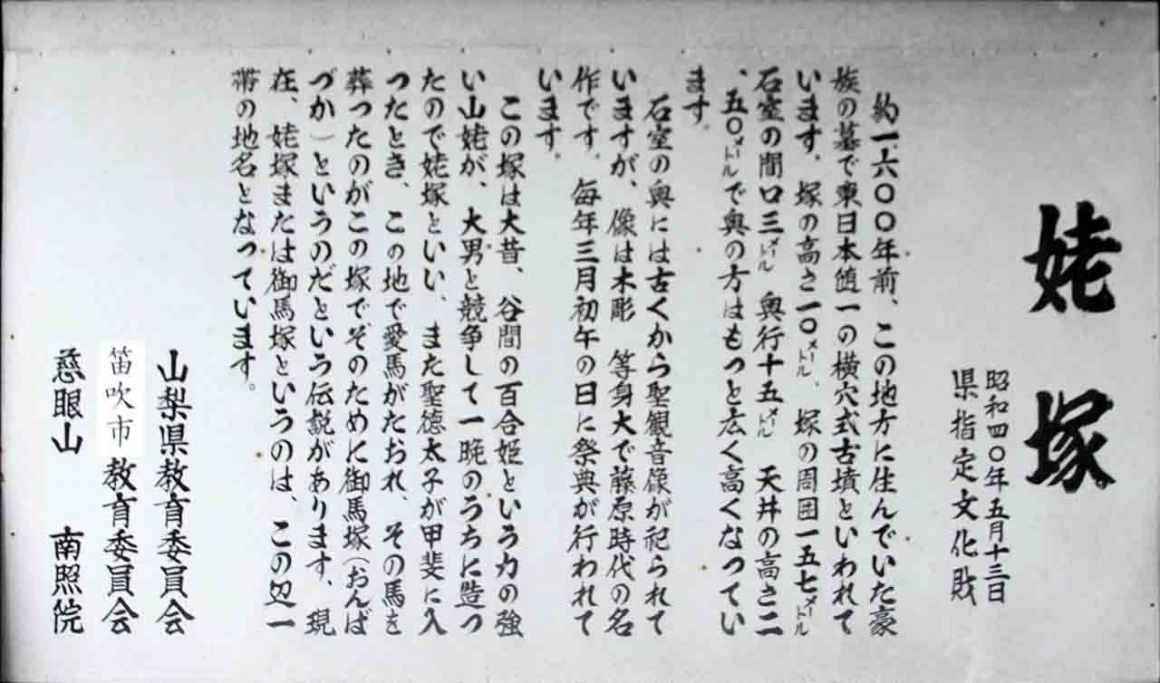

姥塚

・ 昭和四〇年五月十三日

・ 県指定文化財

約一六〇〇年前、この地方に住んでいた豪族の墓で東日本随一の横穴式古墳といわれています。 塚の高さ 一〇メートル、 塚の周囲 一五七メートル、 石室の間口 三メートル、 奥行 十五メートル、 天井の高さ 二、五〇メートル で奥の方はもっと広く高くなっています。

石室の奥には古くから聖観音像が祀られていますが、像は木彫 等身大で藤原時代の名作です。 毎年三月初午の日に祭典が行われています。

この塚は大昔、谷間の百合姫という力の強い山姥が、大男と競争して一晩のうちに造ったので姥塚といい、また聖徳太子が甲斐に入ったとき、この地で愛馬がたおれ、その馬を葬ったのがこの塚で、そのために御馬塚(おんばづか)というのだという伝説があります。現在、姥塚または御馬塚というのは、この辺り一帯の地名となっています。

、 山梨県教育委員会

、 笛吹市教育委員会

、 慈眼山 南照院 (現地説明板より)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。