物語

Old Tale

#0511

的様

ソース場所:南都留郡道志村池之原7518

●ソース元 :・ 道志村観光協会HP http://doshi-kanko.com/guide/h/h_02.html

・ 「道志七里」伊藤堅吉著 http://www2.ttcn.ne.jp/~hisabo/densetu.html#Anchor-15135

・ 現地説明板

●画像撮影 : 2013年01月29日

●データ公開 : 2015年03月10日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 道志川の支流 室久保川の川底に特徴的な模様を表した岩がある。 古くから源頼朝に由来する伝説を持つ岩である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

的様

清流室久保川(道志川支流)の川底に『的様』という一枚岩(1つの黒点を中心にして3重の白い標的の円紋を描き出した花崗岩(石英閃緑石))があります。 源頼朝がこの周辺で武道訓練をしたという伝説が残されており、村民に親しまれてきました。五穀豊穣と雨乞いの神様として石祠が建てられ、毎年4月に祭礼がおこなわれています。

「道志村観光協会」 http://doshi-kanko.com/guide/h/h_02.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

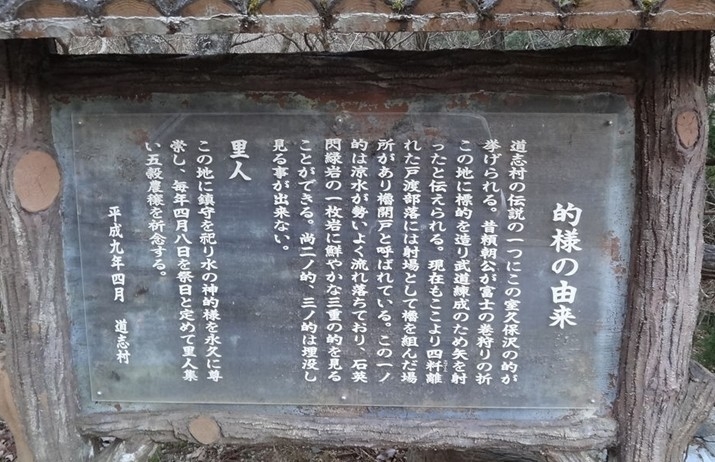

的様の由来

道志村の伝説の一つに この室久保沢の的が挙げられる。昔 頼朝公が富士の巻狩りの折 この地に標的を造り武道練成のため矢を射ったと伝えられる。現在もここより四粁[キロ]離れた戸渡部落には射場として櫓を組んだ場所があり櫓開戸と呼ばれている。

この一ノ的は涼水が勢いよく流れ落ちており、石英閃緑岩の一枚岩に鮮やかな三重の的を見ることができる。尚二ノ的、三ノ的は埋没し見る事が出来ない。

里人 この地に鎮守を祀り水の神的様を永久に尊崇し、毎年四月八日を祭日と定めて里人集い五穀豊穣を祈念する。

・ 平成九年四月 道志村(現地説明板より)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。