物語

Old Tale

#1131

鎧淵

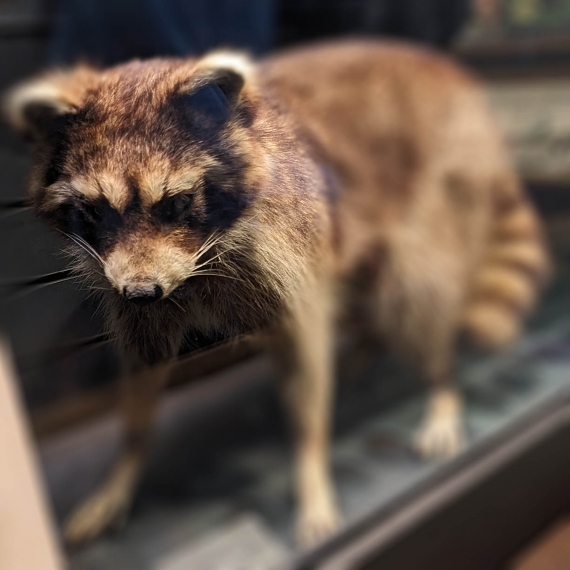

ソース場所:甲州市塩山藤木2438 放光寺 鎧淵は放光寺北側

●ソース元 :・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

・ 甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 (甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 )

●画像撮影 : 2013年11月11日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 甲州市塩山藤木にある 放光寺 は、鎌倉幕府設立に尽力したにも関わらず、その能力の高さゆえに 源頼朝 に疎まれ、滅ぼされた甲斐源氏の一人、安田義定 の終焉の地と伝わる(終焉の地としては、他にも伝承のある土地はあります)。大変強大な勢力を有していたと思われますが、八百年前に滅ぼされ、その後、甲斐源氏の中の武田氏が台頭していく過程で彼の業績は塗り替えられて行き、武田三代(信虎・信玄・勝頼)に比べると伝承や記録は多くは残っていない。ただ、この地域は安田氏の本拠地であったので、放光寺をはじめとする寺社や土地の名前などに安田氏の痕跡が見られる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鎧淵

中牧村 小田野山 の城主 安田遠江守(*安田義定公)は、当時の鎌倉幕府執権北条氏から討手を差し向けられ、城を捨てて松里村 放光寺 へ逃れた。笛吹川の深淵に甲冑を沈め、身軽になって断崖をよじ登り、寺内に入って最期を遂げた。それからこの淵は鎧淵と呼ばれている。 (松のしらべ方言伝説号)

土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

藤木村 放光寺

恵林寺の隣寺、真言宗。 この寺は 安田遠江守義定 討死の古跡。本堂に「義定甲冑の像」を置いてある。義定 敗走してこの寺に入り自殺した。庭に「鎧の池」と言うのがある。義定 最期の時、「最早 鎧も不要」とこの池に投げ捨てたという。

「裏見寒話」 附録 山河・社閣・古跡 の項より

(裏見寒話とは、野田成方が甲府勤番士として在任していた享保九年~宝暦三年(1724-1753)までの30年間に見聞きしたり、調べた甲斐の国の地理、風俗、言い伝えなどをまとめたものです。只々聞いたものを記すだけでなく、良く考察されており、当時の様子や、一般の人達にとって常識だった歴史上の事柄を知ることが出来る。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここまでの文章では、放光寺が安田義定終焉の地という紹介しかなされていないが、放光寺を建立したのは安田義定である。放光寺のhpより縁起を紹介します。

「放光寺へようこそ」 放光寺(ほうこうじ)は元暦元年(1184)源平合戦で功績をたてた安田義定が一ノ谷の戦いの戦勝を記念して創立しています。義定は平家追討の功によって遠江国守に任命されて、のちに遠江国守護、禁裏守護など勤め鎌倉幕府創業に貢献しておりますが建久5年(1194)8月19日梶原氏らの謀反の嫌疑を受け当山において自刃したと伝えています。義定は京都や奥州平泉の平安文化を甲斐に招来することをひそかにおもい、八尺の阿弥陀三尊をはじめ大日如来、愛染明王、不動明王など多くの平安時代の仏像を勧請しました。源頼朝が奈良の南京佛師成朝を鎌倉に招いて勝長寿院鎌倉の仏像を造顕していますが、義定もまた成朝を甲州に招いて甲州仏師原(現武士原)に一大工房をもって放光寺金剛力士像、毘沙門天像をはじめ甲州の仏像を造られたことが、最近になって専門家の調査で分かってきました。また当山の天弓愛染明王を今年6月、奈良国立博物館の特別展「明王」に出展しましたが、天弓愛染明王として日本最古の仏像ではないかと、研究者からご指摘をいただきました。これも義定の仏教文化への感心の深さを知る一面だと思います。当山にはそのほか義定が建久2年に奉納した梵鐘(貞治5年改鋳)があります。

安田氏の時代は、山岳佛教が競って盛んになった時代です。放光寺もその一つで塩山の北方大菩薩の山麓、高橋荘(現在の一ノ瀬高橋)にあった法光山高橋寺を安田氏の館(山梨市小原)に近い牧荘(塩山市藤木)に移し高橋山多聞院法光寺と改め天台宗寺院として大規模に伽藍を建立し安田一門の菩提寺としました。南北朝期になって真言宗に改宗されました。のちに真言宗七談林にも加えられ真言宗の教えを広める根本道場になりました。

また、武田信玄の時代には、武田家の祈願所となっております。元亀三年三方原の戦いのおり、武田氏は遠州鎌田山医王寺に伝わった大般若経六百巻(南北朝時代の写経)を甲州に移し、当山に奉納しております。天正10年、武田氏滅亡のおり、隣の恵林寺と前後して織田勢の兵火を受けすべて焼失したのです。現在の建物はその後のもので、仁王門、愛染堂は天正年間(1573~1592)に再建、庫裡は慶長年間(1596~1615)、本堂は柳澤吉保の援助を受け保田若狭守宗雪が寛文年間(1661~1673)に再建しております。

建物の配置をみますと禅宗寺院の影響を受けたことがうかがえます。しかも本堂を拝すると御所造り風にも見え、整った伽藍配置です。

また當山は江戸時代延宝年間(1673~1681)に山城国総本山醍醐寺報恩院末となり、甲斐国の修験道の中心道場として加持祈祷を盛んに行い、遠くは江戸諸大名の篤い信仰をも受けました。一方京都嵯峨御所大覚寺とも法縁を結び院家にも加えられました。明治27年に至って学山で名高い真言宗智山派総本山智積院へ転末して現在に至っております。

(放光寺hp 「放光寺へようこそ」より)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安田義定公は平安時代末期から鎌倉幕府の設立にかけて活躍した甲斐源氏の有力者。武田信玄公などに比べ、資料も少ないが、甲斐源氏の歴史の中でも、最も国の中枢に近かった。そして信玄も彼の事を尊敬し、彼の兵法や領地経営を参考にしていたふしがある。

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。