物語

Old Tale

#1151

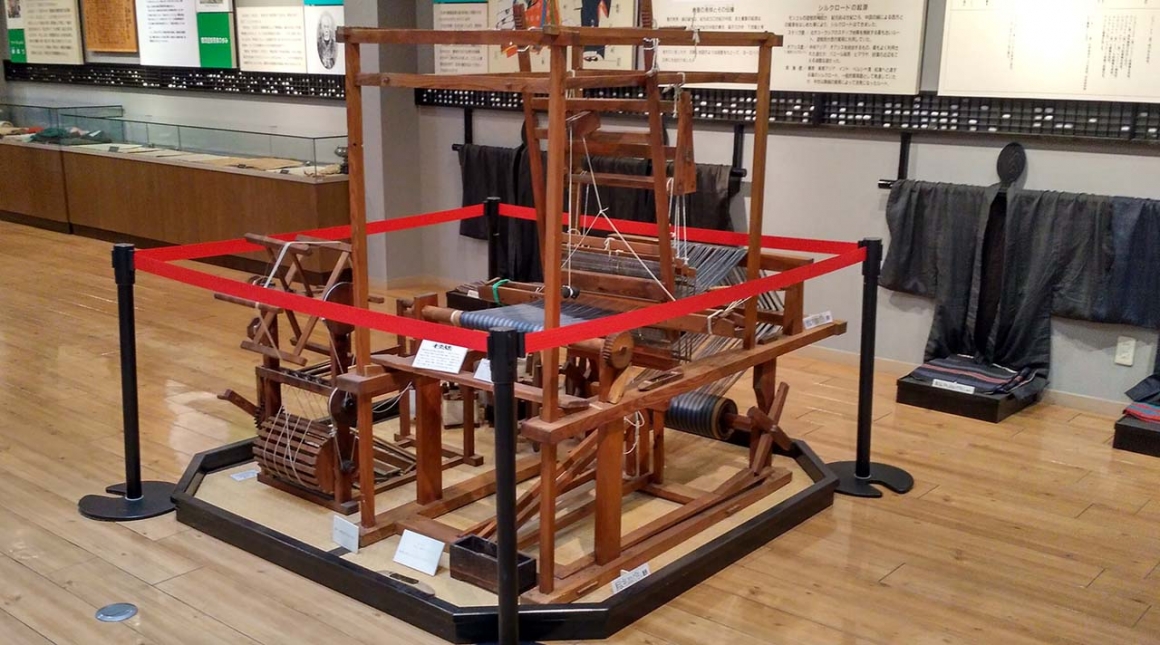

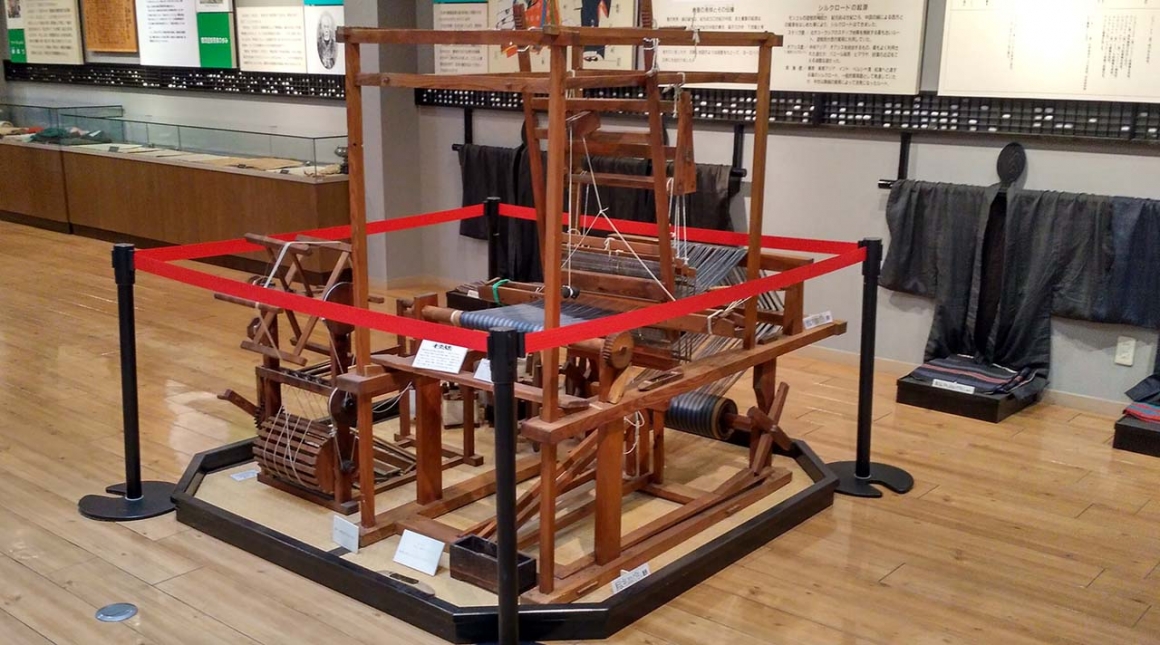

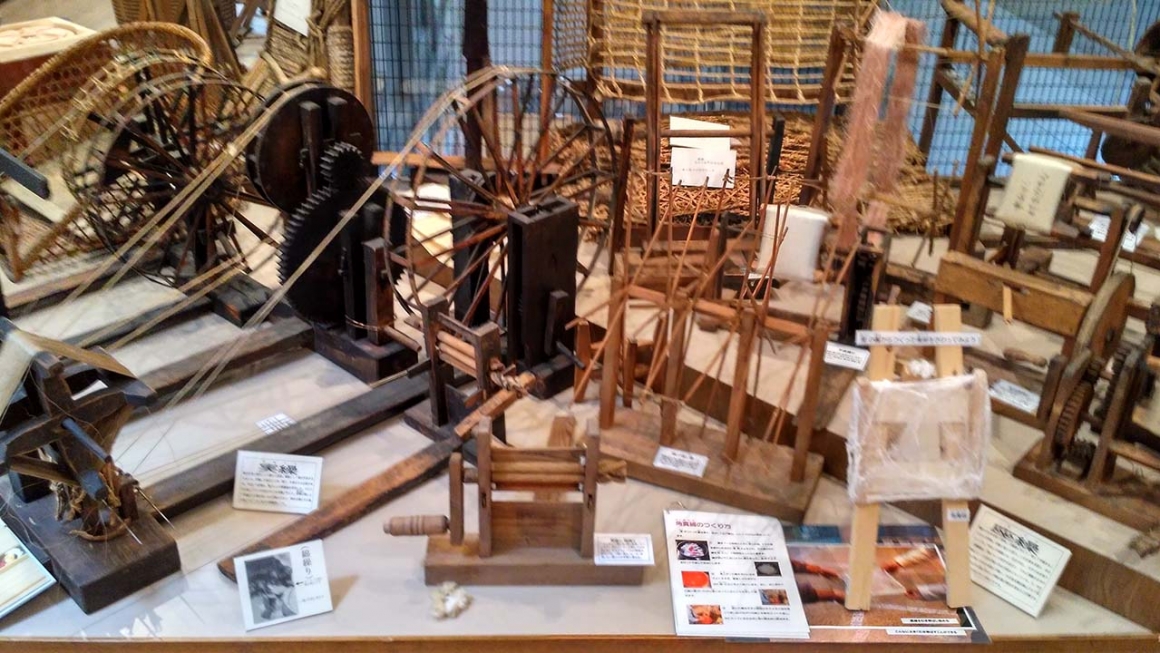

甲斐絹の始め(富士吉田市及び周辺市町村)

ソース場所:富士吉田市

●ソース元 :・ 土橋里木(昭和51年)「甲州の伝説」甲州伝説散歩 ㈱角川書店 などを参考にさせていただきました。

・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

●画像撮影 : 2015年11月04日(富士山)・2016年08月16日(豊富村郷土資料館)

●データ公開 : 2016年11月18日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 富士吉田市は富士登山口であるとともに、郡内織物、甲斐絹の機業地としても知られている。 今から約2200年前、秦の徐福は、始皇帝からの命で、永遠の命を得られるという薬草を探して、蓬莱山(富士山)を目指した。いつ終わるとも分からない旅に、諸種の技術者や五穀の種子、農耕道具など集団移民のようにあらゆる物を携えて日本に渡ってきた。その中の機織の技術者が富士山の麓の里で技術を伝えたのが甲斐絹の初めだと云う言い伝えがある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

甲斐絹の始め 南都留郡谷村町

孝霊天皇の七十三年、秦の徐福が始皇帝の命を受け、男女五百余人を従えて、東方蓬莱の国、不死の霊山の元に不老不死長寿の霊薬を求めに来た。東海道より富士の阿祖谷に入り、大室の原に来たが、霊薬を求められぬままに、この地に留まり住み、衣織る技に巧みであったから、里人にこれを教えて、梭の音が次第に賑わしくなり、これが甲斐絹の織物の始めである。 (甲山峡水伝説号)

この徐福の霊が鶴と化し、吉田・明見・忍草の辺りに遊んでいたが、この鶴の死骸を葬ったのが、吉田北原福源寺境内の鶴塚である。 (甲斐叢記)

土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。