物語

Old Tale

#0381

竹居の蚕影山(こかげさん)

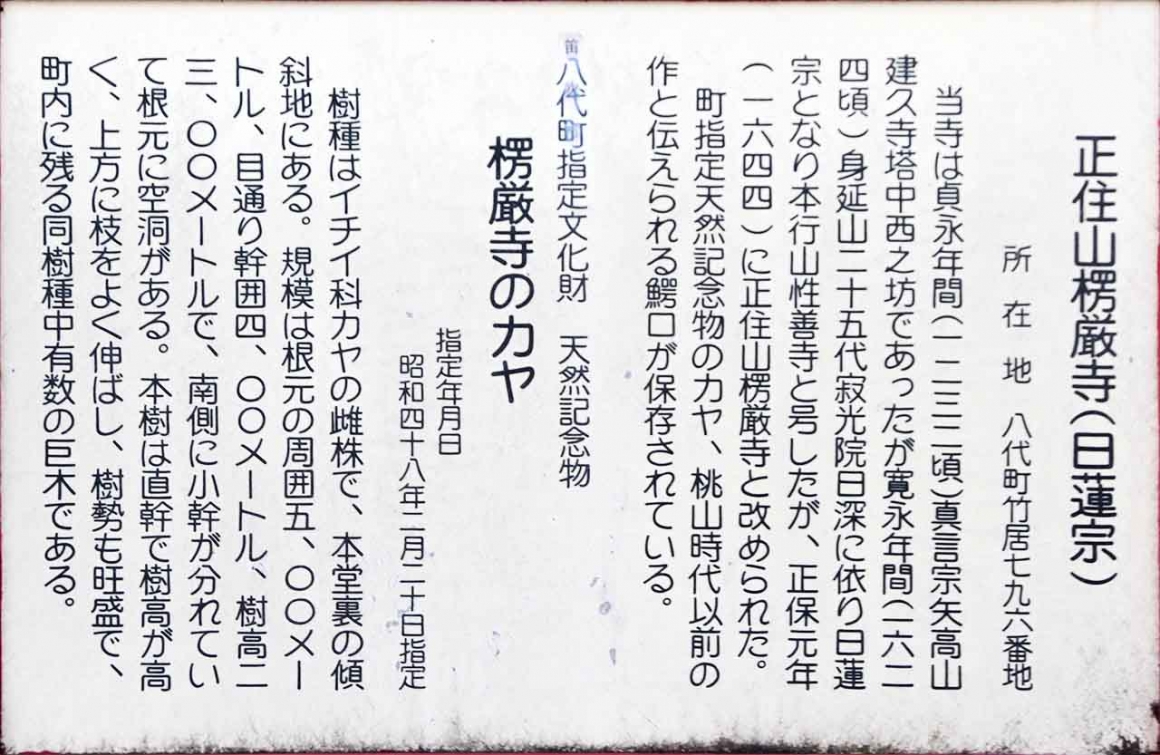

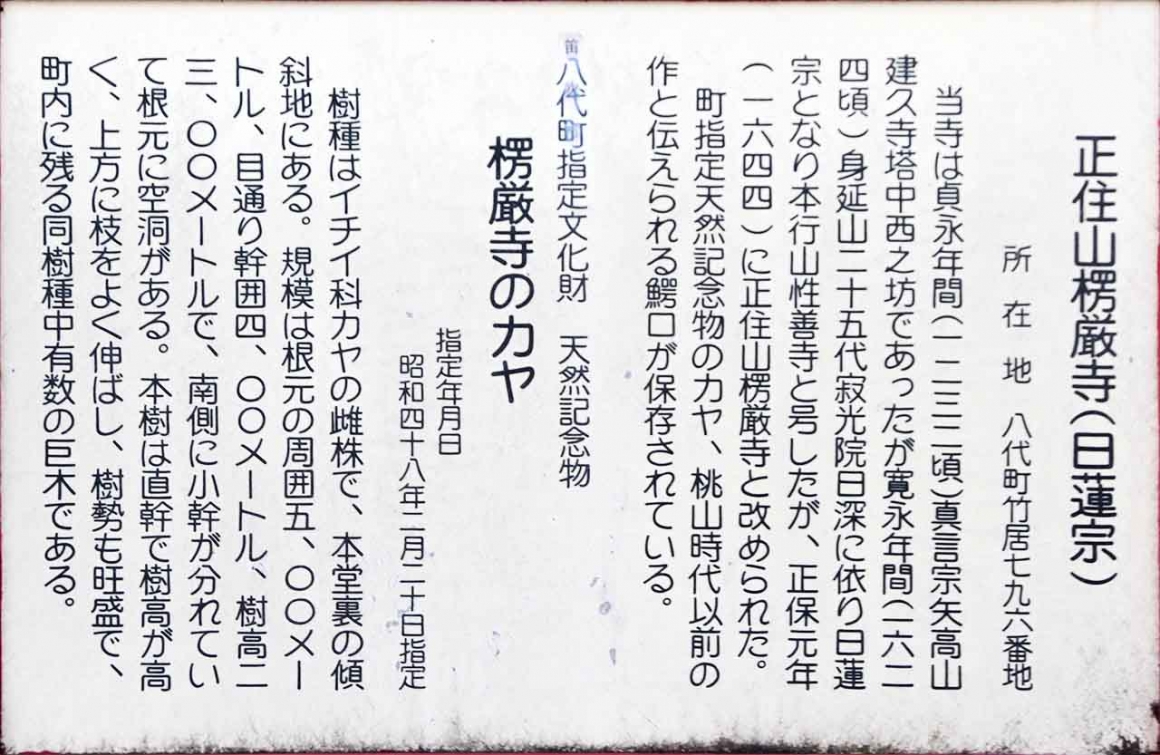

ソース場所:笛吹市八代町竹居796 楞厳[りょうごん]寺 蚕影さまの祠

●ソース元 :・ ブランコの会 編集・発行(1985年)「みさかの民話」

●画像撮影 : 2016年01月26日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 昔、竹居の山にとても信心深いお婆さんが住んでいました。ある日お婆さんが居眠りしていると外からガヤガヤと話声が聞こえてきました。そっと外を見ると小さな虫たちがお婆さんにお願いごとをしていました。「桑を育てて食べさせてほしい」。不思議に思いましたが、お婆さんは村人に頼んで虫たちを育ててもらいました。やがて村人たちは養蚕で生計を立てることが出来るようになりました。お婆さんは時々村人たちの蚕の様子を見てはより元気に育つようにアドバイスしました。ある日の事、お婆さんは「もうみんなは、立派に、おぼこを育てられるようになった。これ以上教えることはないよ。」と言って姿を消しました。皆はお婆さんこそ養蚕の神様で山へ帰って行ったと信じ、蚕影さまとして蚕影山平に祀りました。この神様は今は竹居の楞巌寺に祀られています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

竹居の蚕影山(こかげさん)

「むにゃむにゃ。むにゃむにゃ」

口の中で、呪文をとなえながら、白髪の老婆が山道を登っていきます。腰をくの字に曲げ、背丈よりも、はるかに長いつえを突いていました。浅川の土橋を渡り、曲がりくねった山道を、ゆっくり登っていきます。とても信心深い婆さまでした。

婆さまの家は、山の中腹にありました。いつからそこに住んでいるのか、年はいくつになるのか、知る人もいません。

ある日、その婆さまが居眠りをしていると、外でガヤガヤと話し声が聞こえてくるではありませんか。不思議に思った婆さまが戸のすき間からのぞいてみると、いままで見たこともない無数の小虫が、婆さまに向かって口々に何かを言っています。婆さまが耳を疑らすと、驚いたことには、

「桑がほしい」

「桑がほしい」

と、息もたえだえに言っているではありませんか。そして、その中のいちばん大きな虫がはい出してきて、

「わたしはこの虫たちの親です」

と、婆さまにぴょこりと頭を下げました。

「わたしたらは桑を食べて大きくなり、やがて白い繭をつくります。ですが、今年の日照りにはすっかりまいりました。どこに行っても桑の葉がよれよれに枯れて、食べることができません。このままでは、わたしらはみんなうえ死にしてしまいます。どうか婆さまのお力で、なんとか桑をつくってもらいたいのです。そうすればお札に、わたしらは白いりっぱな繭をつくります。その繭が、人間にはたいへん役にたつと思います」

そう言ったかと思うと、あれほどたくさんいたはずの虫たちが、一匹残らず消えてしまいました。

「これは神さまのおつげにちがいない。天の虫だ」

婆さまは夜の明けるのもまたずに山を下り、夢のような出来事を村人たちに話しました。そして桑を植え、虫を飼うことをすすめました。はじめのうちは、村人たちも半信半疑で聞いていましたが、婆さまのあまりに熱心なすすめに、

「ふんじゃあ、どうだい。みんなでその虫を飼ってみるじゃあねえけ」

と、話はとんとん拍子にすすみ、さっそく桑を植え、虫を飼うことになりました。

小虫たちは、遠くから風が吹いてくるように、さわさわとおいしそうな音を立てて桑の葉を食べて、みるみる大きくなり、四回も脱皮をくり返して、体が透き通るようになると、ロから美しい絹の糸をはき出して、まっ白な繭をつくりました。

これが養蚕のはじまりだったというこどです。

村人たちは、まるで、わが子を育てるように、明るい部屋に、寒い時には炭火をたいて部屋をあたためました。そのため、自分たちはうす暗い納戸での生活でしたが、暮らしむきはたいそうらくになりました。

「こんなに暮らしがらくになったのも、みんなあの婆さまのおかげだよなあ」

「まったくそうだ」

「そのとおりだ」

村人たちは口ぐちに言いました。

「ふんじゃあ、ふなむずで、てえまつ(松明) をいっぺえこせえて、婆さまにお札に行ったらどうずら」

ふなむずとは、番が繭をつくりやすくするために使う木の枝です。

「そりゃあ、ええかんげえだ」

「そんじゃあ、みんなの家のふなむずで、てえまつをいっぺえこせえらざあ」

村人たちは、なん日も、なん日もかかって、たくさんの松明をつくりました。前山の木々が、少しずつ緑にかわって、竹居の山里にも春の気配が訪れてきました。鳥が、しきりにさえずりだしました。

そして、夏の蚕の収穫も無事に終わったある日、村人たちは、互いにさそいあって、みんなで婆さまの家にお礼に出かけていきました。

「婆さま、おかげさんで、やっとばくめし(麦のご飯)が食えるようになりやした」

「ありがとうごした」

「ありがとうごした」

と、口々に礼を言う村人たちに、婆さまはやさしく笑みをうかべて何度もうなずいていましたが、

「なあ、村の衆よ。みんなが明かりをたいてくれて、婆さまのしわの数までが、はっきりと数えられるようで、恥ずかしいよ」と言って、婆さまは、歯の抜けた顔で笑ってみせました。

婆さまは、それからは、どきどき山を降りてきては、家々の蚕をのぞいて歩きました。

「おお、ここのおぼこはよく肥えている」

と言って目を細め、

「おお、ここのおぼこは、ちょっと元気がないようだ」

と言っては、元気になるような飼い方を教えてくれました。

そして、ある年の夏、村人たちがまた婆さまを訪ねると、婆さまは、

「もうみんなは、立派に、おぼこを育てられるようになった。これ以上教えることはないよ。これからも丈夫に育つように、みんなでお祈りしよう」

そう言って、婆さまは、むにゃむにゃと例の呪文をとなえました。そのとき、

「あっ、婆さまが」

と、だれかが声を出しました。パッと東の空が明るくなり、松明の灯りの何百倍もの明るい光の束が、山頂めがけて駆けあがっていくのが見えました。

「婆さまが天に帰っていったずら。あの婆さまこそ蚕の神さまだったにちげえごいせんよ」

と、村人たちは驚きました。

蚕の神さまとなった婆さまのほこらは、蚕影(こかげ)さまとして蚕影山平(こかげさんだいら)に祭られてありましたが、その後竹居の楞巌寺(りょうごんじ)に移されました。

蚕影山の祭りには、子どもたちはお金のもらいが多いと「お蚕大当たり」と言ってはしゃぎ、少ないときは「お蚕どうぐされ」と悪口を言って御輿をかついでまわったと言います。

時はながれ、時代は移り、今では桑畑のあとに桃の木がしっかりと根をおろしています。

ブランコの会 編集・発行(1985年)「みさかの民話」

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。