物語

Old Tale

#0559

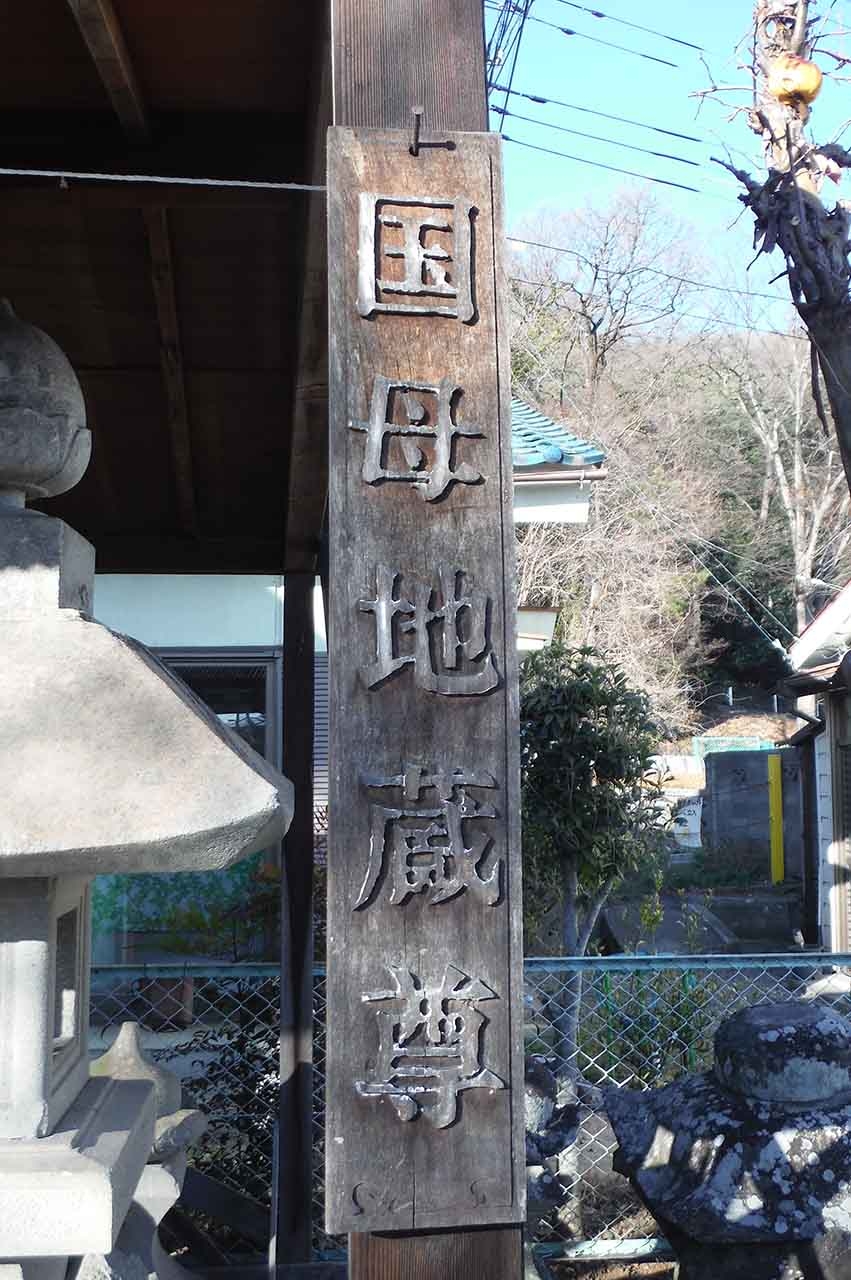

国母地蔵

ソース場所:甲府市東光寺3-4-27 東光寺西側

●ソース元 :・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

●画像撮影 : 2017年02月04日

●データ公開 : 2017年02月16日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

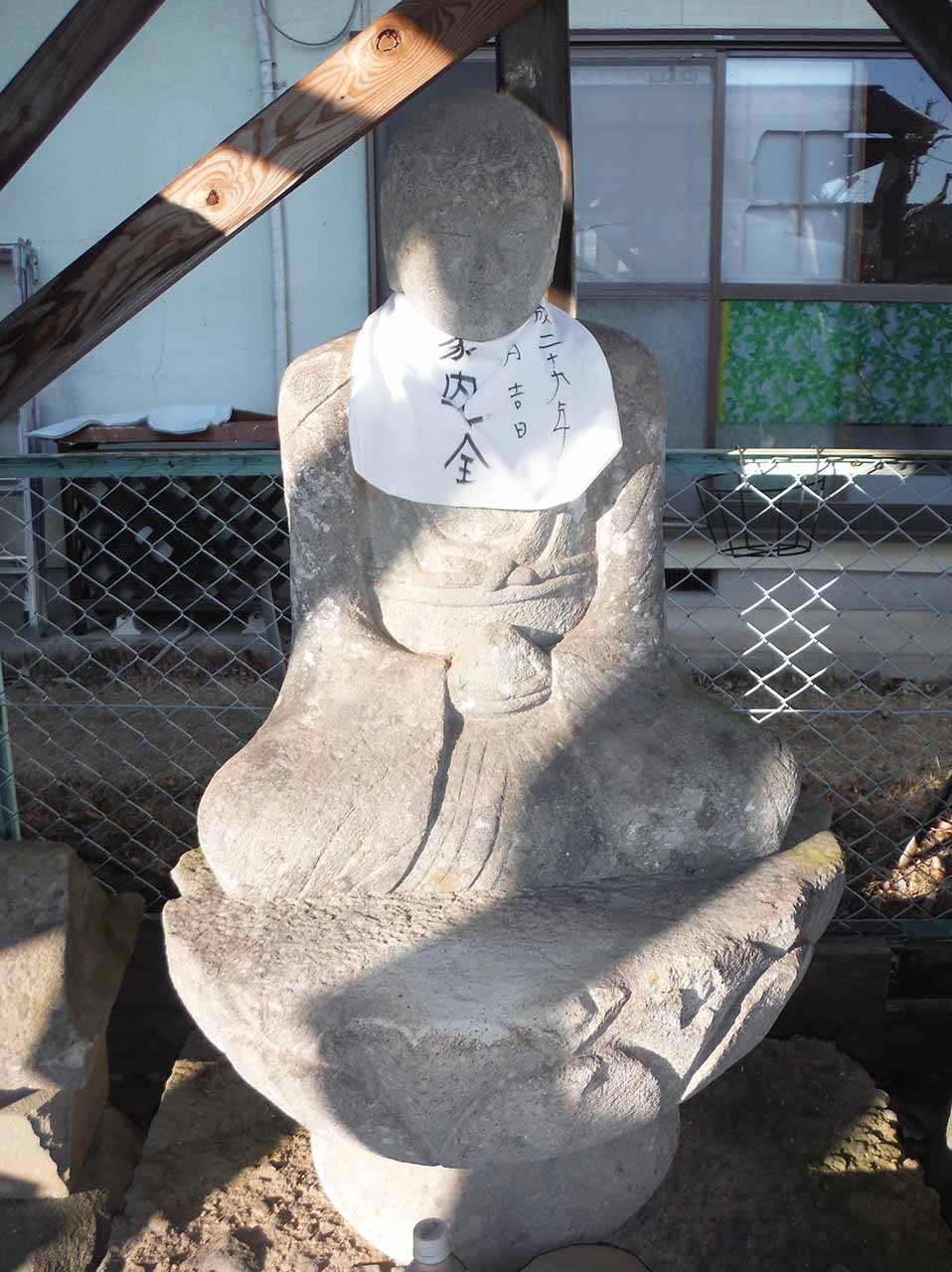

[概 要] 大昔、甲府盆地が湖だった頃、あるお地蔵様が神様に相談して、湖水の水を富士川に落とした。それで甲府盆地が出来たというお話がある。 この計画を立てたお地蔵様が国母地蔵と呼ばれる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大昔、甲府盆地が一面の湖水であった頃、この水を除きたいと二人の神様に相談をかけた。二神もすぐに賛成して、一人の神様が山の端を蹴破り、他の神が山を切り穴をあけ、湖水の水を今の富士川へ落とした。これを見た不動様も引っ込んでは居れぬと、河瀬を造って手伝ったので、この二神二仏のお陰で甲府の土地が現れた。山を切り穴をあけた神は、今甲府の西に穴切神社として祀られ、山を蹴破った神は蹴裂明神として知られている。瀬立不動が河瀬を造った不動様、また甲府の東光寺にある稲積地蔵というのが、始めにこの疎水計画をされた地蔵様である。もとは法城寺にあったのを、後に東光寺に移したもので、法城の二字は水を去り土を成すと読まれるという。 (日本伝記集)

東光寺の地蔵様は、甲斐の国を産み作ったので、国母地蔵ともいう。 (西山梨郡誌)

土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以前は立派なお堂もあり、お参りする人も絶えないようなお地蔵さんだったそうですが、甲府空襲でお堂は焼けてしまったそうです。地域の方が雨よけのあずまやを修理したり、お地蔵さんのお世話をされていましたが、奥まったところにあるので、近頃はお参りする方も少なくなってしまったそうです。 (取材中、地域の榎本氏に伺いました)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。