物語

Old Tale

#0572

三分一湧水の話

ソース場所:北杜市長坂町小荒間 三分一湧水

●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場

●画像撮影 : 2013年10月03日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 三分一湧水の話 農業を主産業としてきた日本にとって、水はとても大切なもので、しばしば各地で水を争う地域同士の争いが繰り返されてきた。八ヶ岳山麓は、(歴史時代になってからの噴火は記録されていないが)火山地帯のため、雨が降っても雨水がすぐに浸透してしまったり、大雨が降ると土地が崩れやすくなってしまう場所がある一方、浸透した地下水は、清里高原地下の帯水層を経て小淵沢付近で湧出する。そのためこの付近は、多くの湧水地がある。特に三分一湧水は日に8500トンもの湧水があり、農業用水として重要な役目をおってきた。この湧水の利用を巡って、長年諍いが絶えなかったので、江戸時代、湧水口の分水枡に三角柱を建て、三方向へ平等に分配できるようになった。今でも、毎年、関係集落立会いのもと分水の行事が行われ、地域の人々に大切にされている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三分一湧水の話 その1 (小荒間)

三分一湧水のある林の中に「大荒れの碑」と刻まれた大きな石が横たわっています。この石は、昭和18年9月の人ケ岳山麓に起こった大洪水によって押し流されてきたもので、碑文は大洪水の記憶を後世に伝えようと三分一湧水を利用している地区の人々の手によって刻まれたものです。

三分一湧水のある小荒間地区には、次のような大洪水の話が伝えられています。

八ヶ岳山麓には昔からしばしば山津波があったものだ。長雨が降るたびにたくさんの土砂を押し流し、田畑は土砂に埋まってしまった。ことに水害の大きかった小荒間村の人々は、この山津波をおんだし(押し出し)といって恐れていた。

天保のころ、八ケ岳におんだしがあったときのこと。いまの三分一湧水のあたりに、山のような濁流が押し出してきた。その濁流に乗って一匹の白蛇が山から流れ下り、三分一のあたりでどこかへ消えたという。それ以来、三分一の主は白い蛇だといわれ、湧水口を壊したり裏山の木を切ったりすると、白蛇の怒りに飾れるといわれるようになった。

さて、たびたびおんだしの被害に遭った小荒間村の人たちは、下野の国から治水に霊験あらたかな岩船地蔵尊を勧請して、平安を祈り一基の石碑を建てました。その石碑は、いま三分一湧水の裏手の畑の中に立っています。

碑面には、「享保四年四月 奉供養岩船地蔵尊」と刻まれています。

(清水ちとせ・『長坂町誌』)

三分一湧水の話 その2

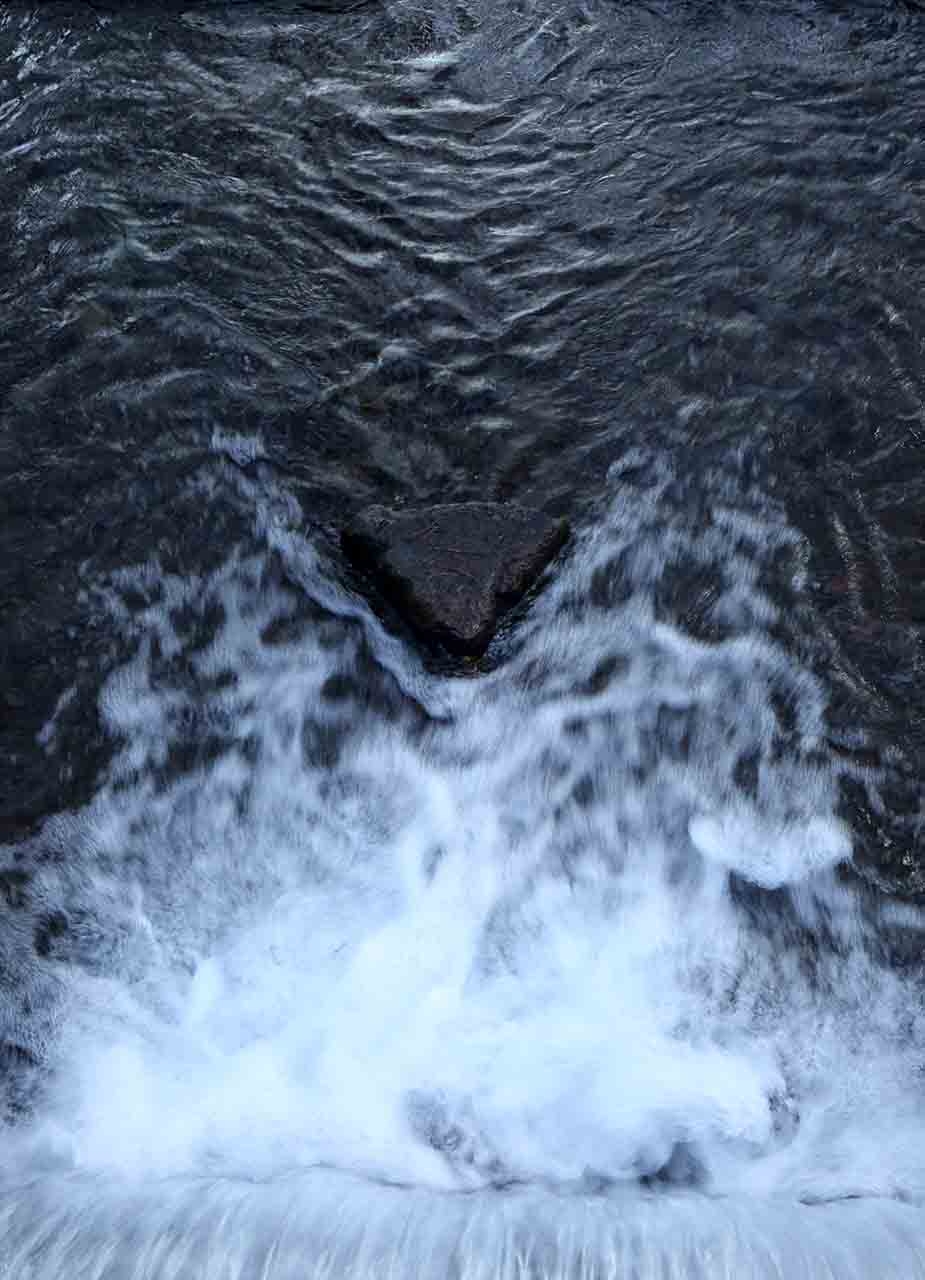

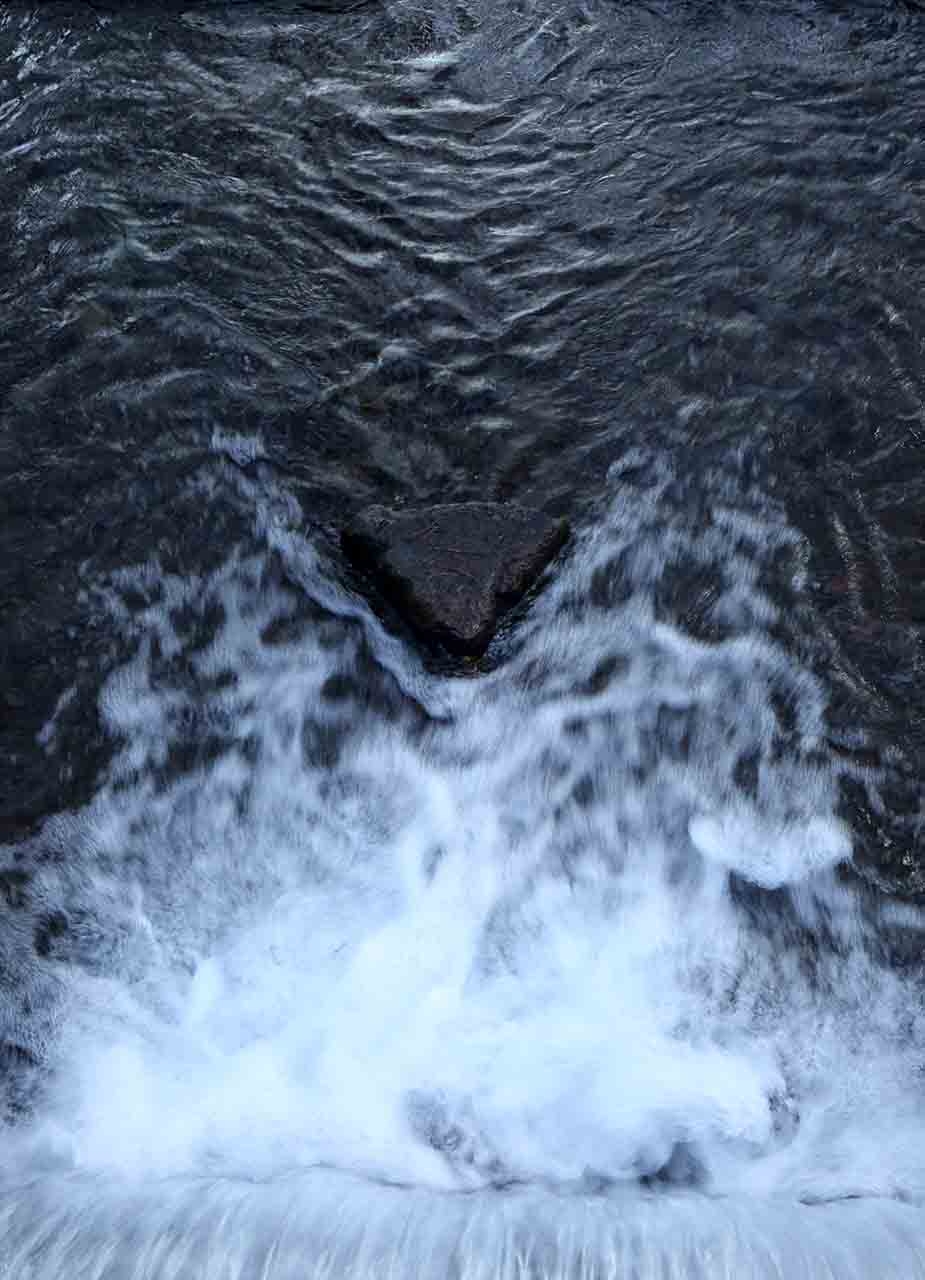

湧水量一日8、500トン、水温10・2度C。岩の間から砂を巻きあげながら湧き続けている三分一湧水。

いつからこんなにたくさんの水が湧いていたのだろう。

いつごろ、誰が何のためにこんな「水分け」をしたのだろうか。

二千年、三千年、いや一万年以上も前からこうして湧き続けていたに違いない。

八ヶ岳南麓は縄文時代の遺跡の多いところとして知られているが、おそらく縄文人たちは、山麓に点在するこのような湧水から流れ出た水を求めてそこにやってきたのであろう。

八ヶ岳南麓の集落や水田の間を流れる川をさかのぼっていくと湧水にたどり着きます。鳩川をたどっていくと鳩川湧水に、深沢川をさかのぼっていくと三分一湧水と女取湧水に、「牛池」の水も三分一から湧き出た水が先人の築いた堰(水路)によって運ばれ溜められたもの。

私たちの住む南麓の高原地域には、大泉、小泉、白井沢、西井出、井戸尻などの「湧水」に関わりのある地名があります。これは昔からこの地域に住む人々の生活が、湧水と深く関わり合っていたことをしめしています。

さて「三分一湧水」の名は、このあたりの岩の間から湧きだした水を三等分して使うようにしたことからつけられた名前ですが、今は湧水を水路で大きな四角い桝の中に導き、そこで三等分して東、中、西の水口から流しています。 東の口から出た水は白井沢地区へ、中の口から出た水は三ヶ区といって長坂上条、長坂下条、渋沢地区へ、西の口から出た水は大井ヶ森、日野地区へと、それぞれの地区の人々の手によって切り開かれた堰を流れて長い水の旅に出ます。それぞれの地区に流れ着いた水は、人々の飲み水や灌漑用水として昔から大切に使われてきました。しかし途中で水が水路から漏れたり、水路を壊されてほかの水路に流されたりすることもあったので、水路を管理する各地区では水の不足する時期には水源までの水路の見まわり(「水番」という)をして水の確保に努めてきました。また水不足に備えて余った水を溜めておくために「貯水池」(溜池)を造りました。長坂町内にはこのような貯水池が27ケ所もあります。

さて三分一の水がいつごろから三つの地区に分けて使われだしたのかは明らかではありませんが、湧水を一つの桝に集めて三等分する方法で分けたのは江戸時代の中ごろ以降だといわれています。八ヶ岳南麓で米づくりが行われるようになると、農民たちは、水田のつくれそうな土地を開いては耕し、水田を広げてきました。そのたびに必要な水をめぐって水争いが起きました。

繰り返される争いも地域どうしの話合いや代官所(役所)の仲裁によってまとめられて、しだいに現在のような水利用の慣習がつくられてきました。

三分一の分水桝の水分けの方法も、こうした長い間のたび重なる水争いの結果生み出された昔の人の知恵だといえます。 (白倉秋男)

長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。