物語

Old Tale

#1215

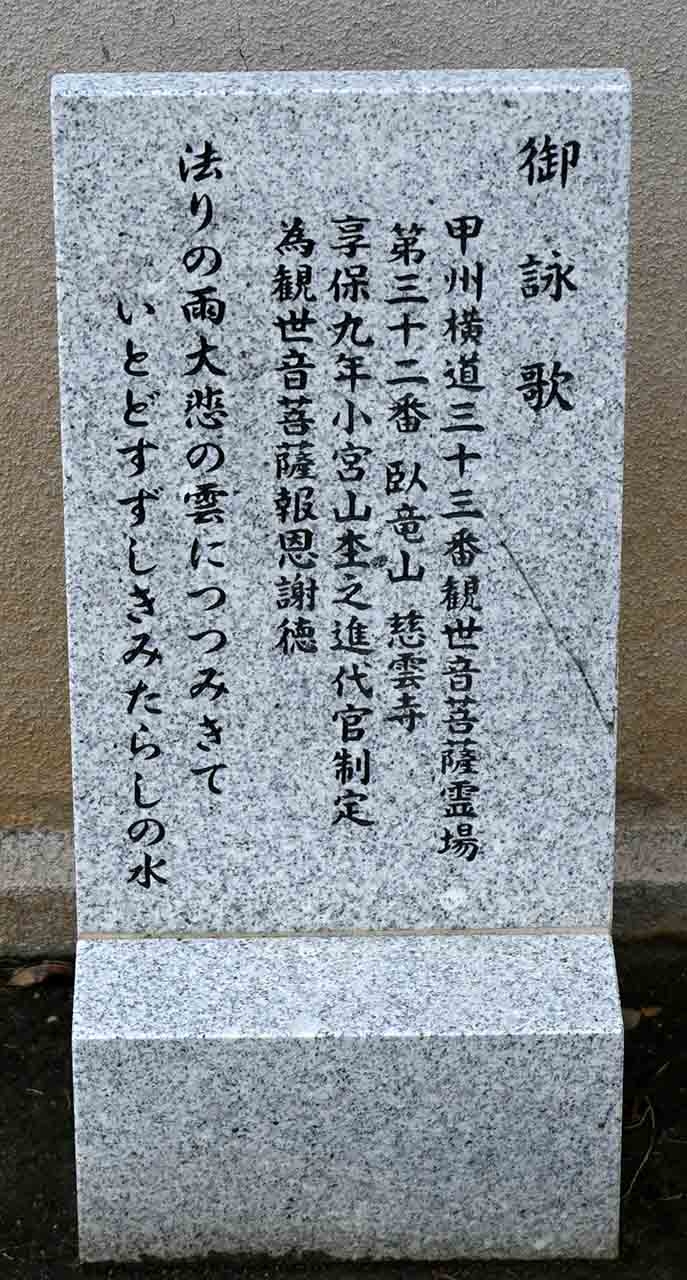

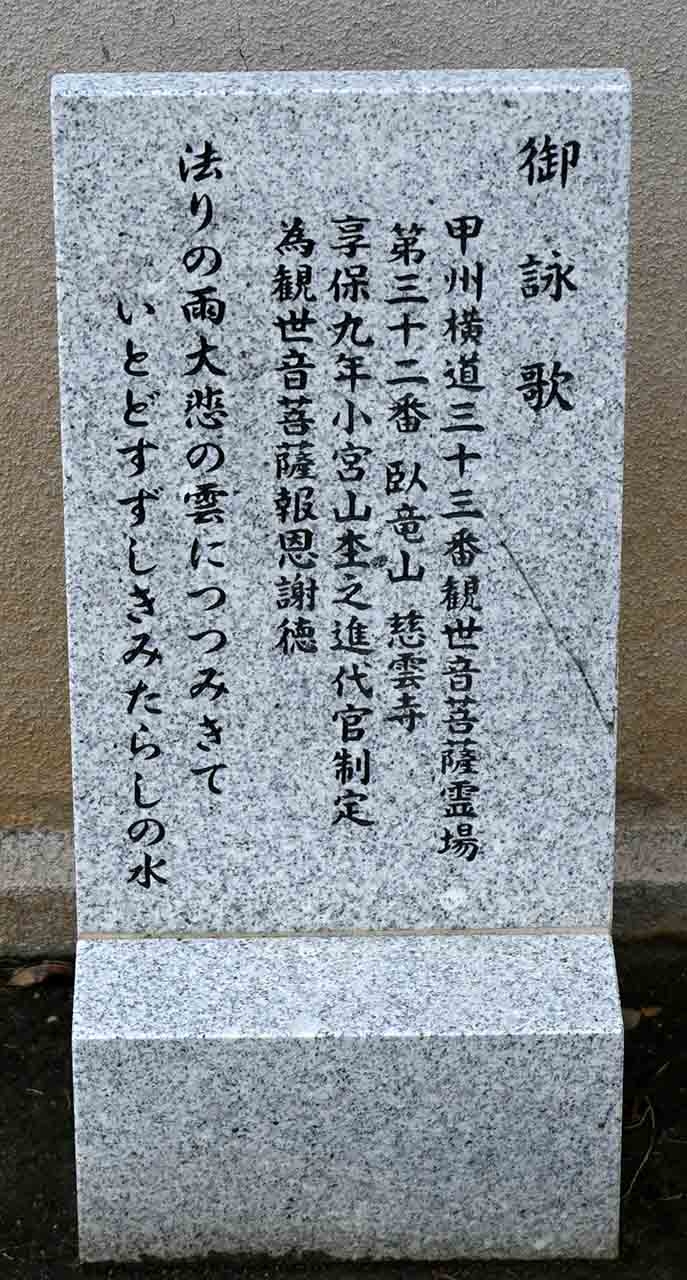

むじなになった坊さん(笛吹市御坂町 慈雲寺)

ソース場所:笛吹市御坂町二之宮604 慈雲寺

●ソース元 :・ ブランコの会 編集・発行(1985年)「みさかの民話」

●画像撮影 : 2017年06月28日

●データ公開 : 2017年06月29日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 鎌倉 建長寺の三門(山門)は、江戸時代の安永4年(1775)に、第201世住職の万拙碩誼和尚の尽力で再建したものです。建長寺周辺に住む狸たちは、尊敬する和尚さんが工事のためのお金を懸命に集める様子に心を動かされ、和尚さんに化けて各地へ托鉢に向かい、集めたお金などを山門前にどっさり置いて、和尚さんに喜ばれたという話があります。 狸たちは関東一円を托鉢してまわったようで、各地に狸僧の話が残ります。この工事は大掛かりで、沢山のお金がかかったようで、県内の隅々まで托鉢僧が来たのでしょう。このアーカイブの中でも、No.393「建長寺の狸僧」、No.550「和尚さんに化けたムジナ」、No.1229「建長寺のむじな僧」、No.1230「建長寺の狸僧」など沢山のお話が伝わっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

むじなになった坊さん

これは、ずっとむかしのお話です。

いつもは静かな村のなかが、急にあわただしくなりました。それというのも、その村の慈雲寺というお寺に、鎌倉から建長寺の使僧(お使いの高僧)が、急にやってくるというのですから、しかたがありません。

「建長寺といえば、慈雲寺の本山だ。鎌倉五山、第一等の本山から使いのお坊さんが来るとなると、これはえらいことだぞ」

「きっと、ありがたいお説教がうかがえるっちゅうわけだ。さっそく、村じゅうでもてなしの準備をしなくちゃあならん」

「そうなれば、こうしてはいられない。村じゅうにふれを回さねばならねえ」

なにしろ、急なことですから、村じゅうは、てんやわんやの大騒ぎになりました。

料理の仕度をする者。部屋の掃除をする者。村の入ロまで迎えに出る者など、それぞれに役をつくって大いそがしの準備がととのったころ、使僧の行列は、もう村の入ロにさしかかっていました。

案内の村役人を先頭に、使僧のお供のものや坊さんたちが続き、それはみごとな行列でした。迎えに出た村人の中には、使僧の乗ったお駕寵に近寄って、涙を流して拝む年寄りの姿も見られました。使僧の顔は、いかにも知恵にあふれ、きりっとしまったりっぱなお顔だったといいます。

慈雲寺に着いた使僧は、用意された奥の広間にまっすぐに入ると、ぴたりと襖をしめてしまいました。この暑いのにと、村人はまずびっくりしましたが、「なるほど。これが偉いお坊さんの作法なんだ。暑くても、きちんと部屋のしきりは立てておくもんなんだな」

と感心もしました。

料理は、村の人たちの心づくしの精進料理です。給仕係になった女の人がご飯をよそおうとすると、

「給士はいらぬ。さがっておれ」

と、おっしゃられたので、女の人はあわてて飛び出してきましたが、

「なるほど。ほんとうに修業をつんだ偉い坊さんは、人の手などは借りないで、自分でよそって召しあがるんだ」

と言ってこれもまた感心しました。ところが、その食べることの早さといったら、あきれるほどでした。とても一人では食べきれないとわかっていても、できるだけたくさんのご馳走を出すのが、村の人情というものです。

次々におぜんが運ばれていくのですが、運ばれるたびに、すぐにに空っぽになって戻ってくるのです。はじめのうちは、たくさん食べてくださると喜んでいた女の人たちも、しまいにはたまげてしまいました。

「使僧はよく食べるじゃんね。まだ召しあがるんだちゅうよ」

「それにしても、すごいじゃん。だいじようぷずらか」

「なにしろ、総仕はいらぬ。下がっておれっておっしゃるから、中のようすはわからんけんど、これじゃあ、いくら出しても間に合わんじゃんね」

女の人たちは、そういって顔を見合わせました。

そこで、一人の女の人が中のようすを見にいくことになりました。おぜんを出しながら、うわ目づかいにのぞき込んだ女の人は、

「あっ」

といって、思わず声を上げてしまいました。

使僧は真っ赤な恐ろしい顔をして、目をランランと輝かせ、衣の片肌を脱いで、大きな杯になみなみと注いだお酒をゴクゴクと飲みほしているのです。そればかりではありません。箸などはいっさい使わず、長い大きな舌でペロペロと、お椀やお皿の上の料理を食べているのです。おぜんや畳の上にまで、食い散らかしのご飯粒や汁をこぼして、きたないのなんのといったら、お話になりません。そして、時々あたりの様子を気にしながら、残りのご馳走にまた手をつけはじめるのです。

その時、反対側の襖を開けて、慈雲寺の和尚さんと名主さんの二人が入ってきました。使僧は恐ろしい顔をいっそうこわばらせて、

「なにしにまいった。給仕はいらぬと、あれほど申したではないか」

と、ふきげんにどなりました。ニ人は驚いて、

「いいえ。お給仕にまいったのではありません。遠い鎌倉からはるばるおいでになった記念に、一筆書いていただきたいと思いまして」

と、おそるおそる筆と紙を差し出しました。

すると使僧は、ちょっと困ったような顔をしましたが、

「次の間で控えておれ」

と、深く引っ込んだするどい目で、ニ人をにらみつけて下がらせてしまいました。

さあ、それからがたいへんでした。使僧は用意されたニ枚の紙のまわりを何度も歩き回って、腕組みをしながら考えていましたが、ぱっとロに筆をくわえると、そのまま一気に書き出したのです。

「この坊さまはロで字を書きなさるのか」

使僧のどこまでも風変わりなふるまいに、女の人は、もうすっかり度胆を抜かれて台所に飛んで帰りましたが、とても、ひとに話す勇気などわいてきません。中のようすを聞かれても、ただわなわなとふるえてばかりいました。そのうちに、使僧の部屋からは、大きないびきが聞こえてくるのでした。

さて、あくる朝早く、使僧はお立ちになることになりました。ところが、用意されたお駕籠が玄関に着いて、いまにも使僧が乗り込もうとしたその瞬間、どこからともなく現われた一匹の大犬が、突然使僧に吠えかかり、その足に噛みつきました。

あわてたお供の者たちが追い払おうとしましたが、今度は使憎ののどをめがけてくらいつきました。使僧は、目を真っ赤にして衣の袖で払いのけようとしましたが犬は離しません。使僧ののどからは血が吹き出し、あたりいちめんに飛び散りました。お供の者たちも、声を上げて逃げ出しました。使僧はたちまち大犬に引き倒されて、息絶えてしまいました。

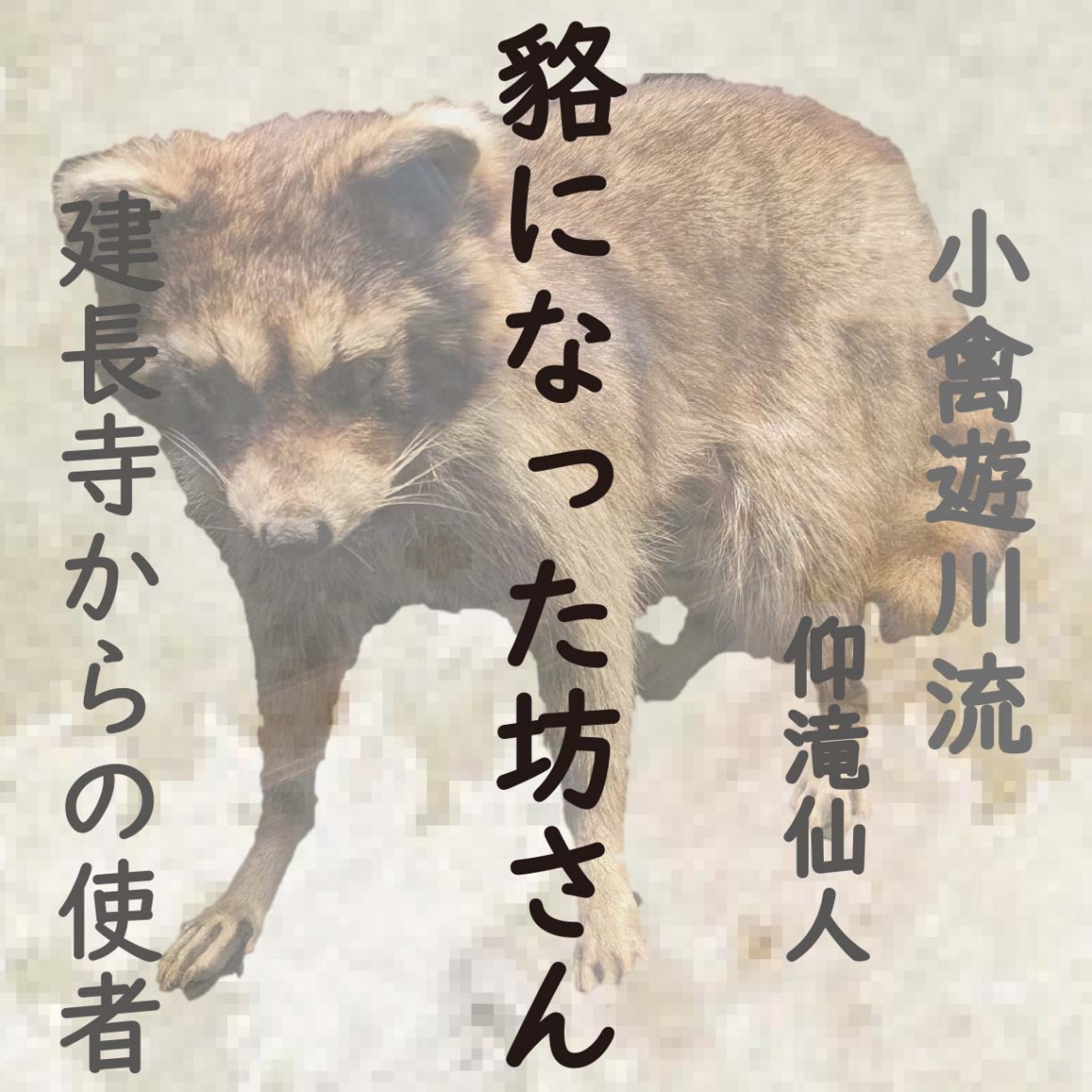

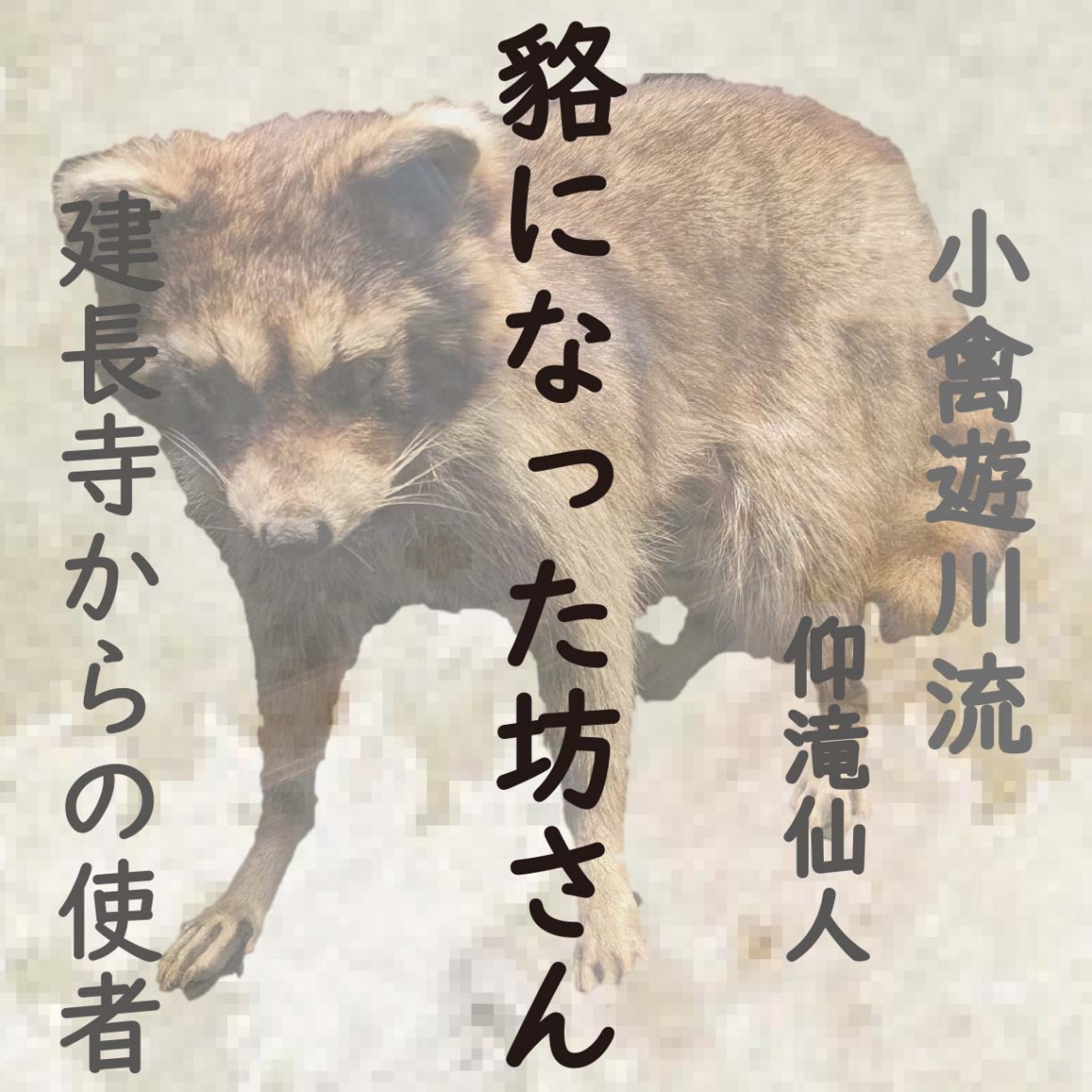

すると、どうでしょう。大入道と見えた使憎の顔は、みるみるけものの顔に変わり、やぶれた衣の中からは、黒褐色の毛がはだけて現れました。大入道はむじなの死体に変わっていたのです。

やがて、気をとり直した村人たちが、おそるおそる使僧の泊った部屋に行ってみると、そこには約束どおりニ枚の書きものが置かれてありました。それは、むじながロで書いた書きものとは思えない風格のあるみごどな書体で、こう書かれてありました。

「小禽遊川流」

小禽とは、小さな鳥たちのことです。小さな鳥たちが、川の流れに無心に遊んでいるという静かな自然のようすを写した文字でした。そして、もう一枚には、

「仰滝仙人」

とありました。滝を仰ぐ仙人というのです。仰滝仙人とは自分の雅号(書家などが本名のほかに付ける風雅な名前)かもしれません。きっと、あの大むじなは、小鳥の遊ぶ川の流れの近くに住んでいたのでしょう。

ブランコの会 編集・発行(1985年)「みさかの民話」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当の建長寺では、建長寺の山門の再建(江戸時代)のため、長年建長寺に住み着いた狸がお金を集めて廻ったが、籠で移動中、犬に噛み殺された。という「狸の三門」という話がある。

「建長寺の狸和尚」は、建長寺のある神奈川県をはじめ、東京、長野、静岡、山梨などで主に語られています。当アーカイブ上でも何話か収録しているので読み比べてみてください。

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。