物語

Old Tale

#1272

八読の筬(おさ)

ソース場所:甲府市湯村 「旅館明治」この場所に八の宮様の住居が有ったとされている

●ソース元 :・ 甲府市HP「おはなし小槌」 より

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/senior/ohanashi/index.html

●画像撮影 : 201年月日

●データ公開 : 2017年11月21日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] このお話は、継子いじめ話のひとつの形「歌の上手な継子が、歌の才によって幸せになる」タイプのお話です。同様なお話に「皿皿山」(アーカイブno.1250)があります。

このお話の場合は、「皿皿山」に、江戸時代に湯村に謫居された後陽成天皇第八皇子の良純親王(八の宮様)が登場する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八読の筬(おさ)

(古府中町 中田まつえさんの話)

昔むかし、こういう話があっただよ。湯村に短歌が好きな八の位ドンという偉い人がいただと。

八の位ドンは、八番目の皇太子さんで、勘気に触れ、湯村に来ていただと。

八の位ドンは、歌の上手な娘がいると聞くと、駕篭で連れにいかせた。その時、家来は、お盆に塩と松の枝を持って行っただと。

その家には、二人の娘がいた。姉は、亡くなった先妻の子。妹は、継母の連れ子であった。妹は、家来が持ってきたものを見て

「盆の上に塩があって 塩の上に松がある」

と言いました。次は、姉の番です。

「盆ざらや さらちょう山に雪降りて 雪をたよりに育つ松かな」と姉は詠みました。

家来はいたく感心して、姉を連れて行こうとしました。継母は、ならばじゃ自分のぼこを連れてって貰いたかったので、ままっ子の姉を使いにだすことを考えました。

「これ姉娘、隣へ行って七読の筬を借りてきておくれ。」

と継母に言われた姉は借りにでかけました。その間に継母は、自分の娘を駕篭に乗せようとしたが、姉がすぐ借りて戻ってきてしまったので、再び、

「七読ではない、八読の筬と取り替えてきておくれ。」と言いつけた。

姉が八読の筬を持って帰った時には、妹はすでにお駕篭に乗っていました。

姉は悲しくなり、歌を口ずさみました。

「七読や 八読の筬に帰されて 我が乗る駕篭に人に乗られしかな」

家来は、この歌を聞いて間違えて妹を乗せたことに気づきました。

「こりゃ、まちがったなぁ。こりゃぁ、ちがったちがった。」

こんどは、姉を駕篭にのせて八の位ドンのところへ連れていったそうだと。

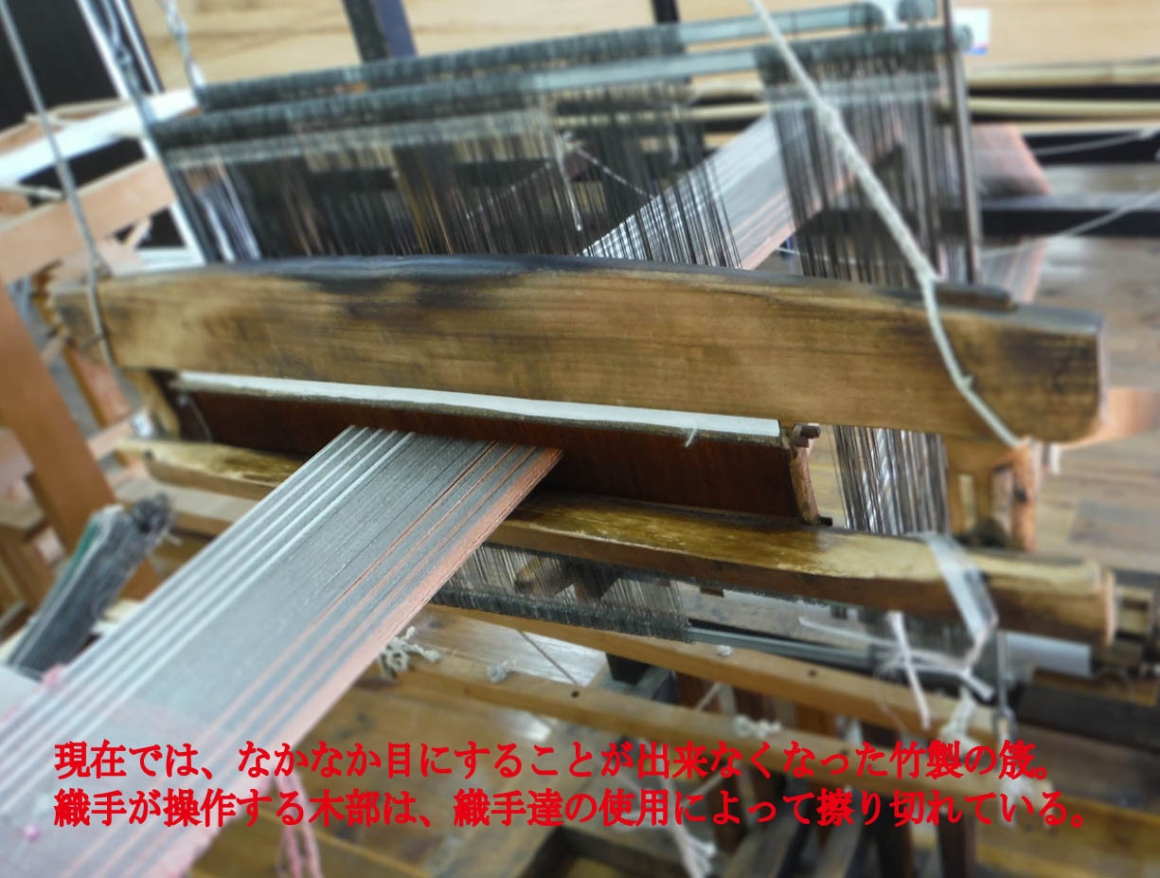

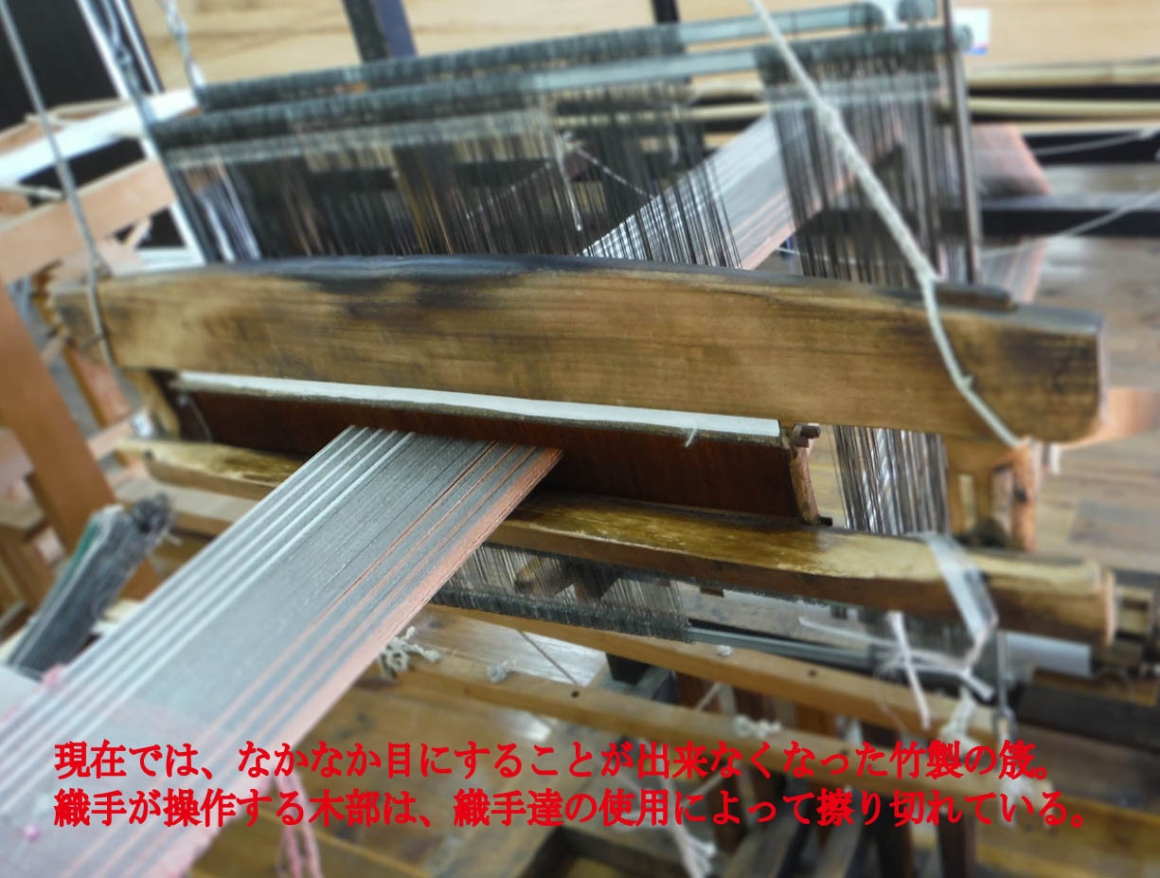

(注)八読の筬=はた織りの機械で、たて糸をそろえる道具で糸が八本糸と七本糸があります。

甲府市HP「おはなし小槌」 より

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/senior/ohanashi/index.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

筬(おさ)とは

機織する時に、機に仕掛けた経糸の密度と織り巾を決める道具。

上記では八よみと七よみがあると記されているが、木綿・麻・絹などの糸の種類だけでなく、其々には色々な太さの糸が有る、なので『ヨミ』数も各種ある。

『ヨミ』は日本の着物生地を織る場合に使われる独特な単位で、『一読』は40目(40スリット)を表す。

着物生地の織り巾は鯨尺の1.05尺(約40cm)です。この巾の中にいくつのスリットがあるかを表すのが『ヨミ』の数なのである。つまり『八読』の筬を使うと、1.05尺の巾の中に320目(8ヨミ×40目)の筬目があるということです。そして通常は1目に経糸2本を通すので、八読の筬を使う場合は経糸640本、七読の筬を使う場合は経糸560本と生地の様子が大分変ってきてしまうので、継母に借りて来てくれるように言い付かったら姉は行かないわけにはいかなかったわけである。

機織が身近でなくなって、筬の役目がわからなかったので調べてみました。こういった道具は一般家庭から消えていきました。

筬については、実際の写真や図など見つけられずにいた所、富士河口湖町の「大石紬伝統工芸館」でお会いした、吉祥寺の「手織工房SOX」主宰の工藤いづみ先生からご教授いただきました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

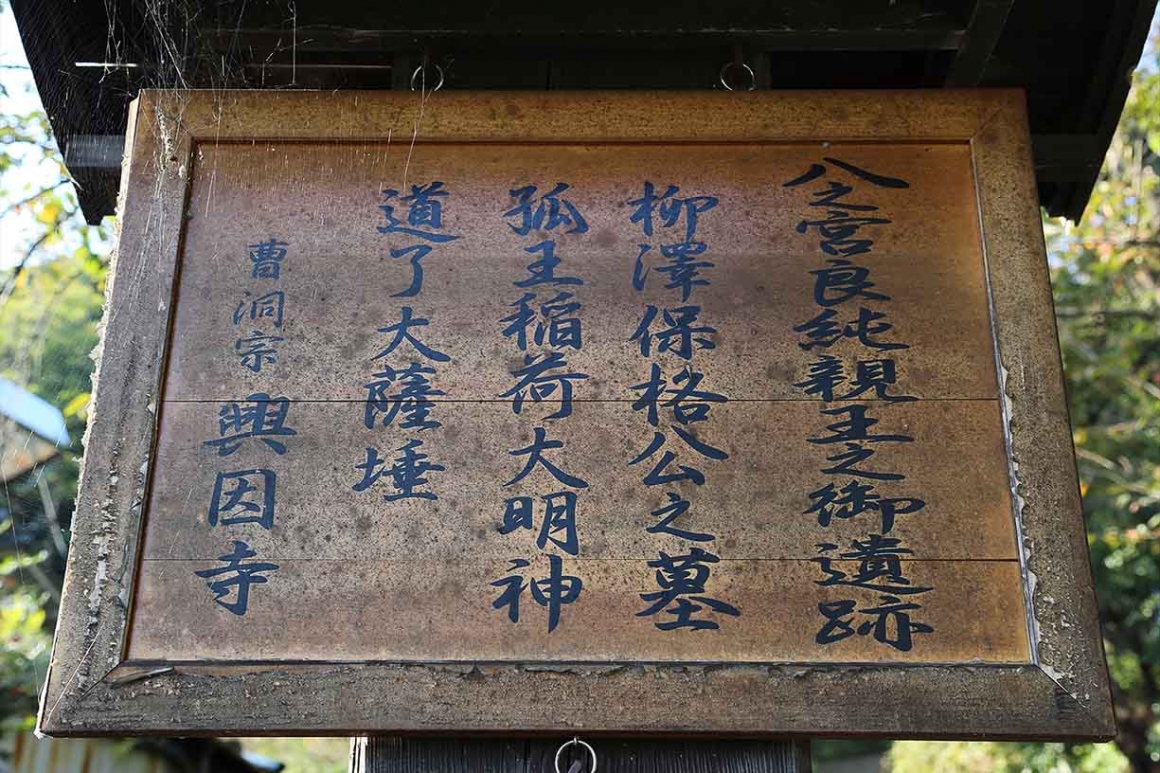

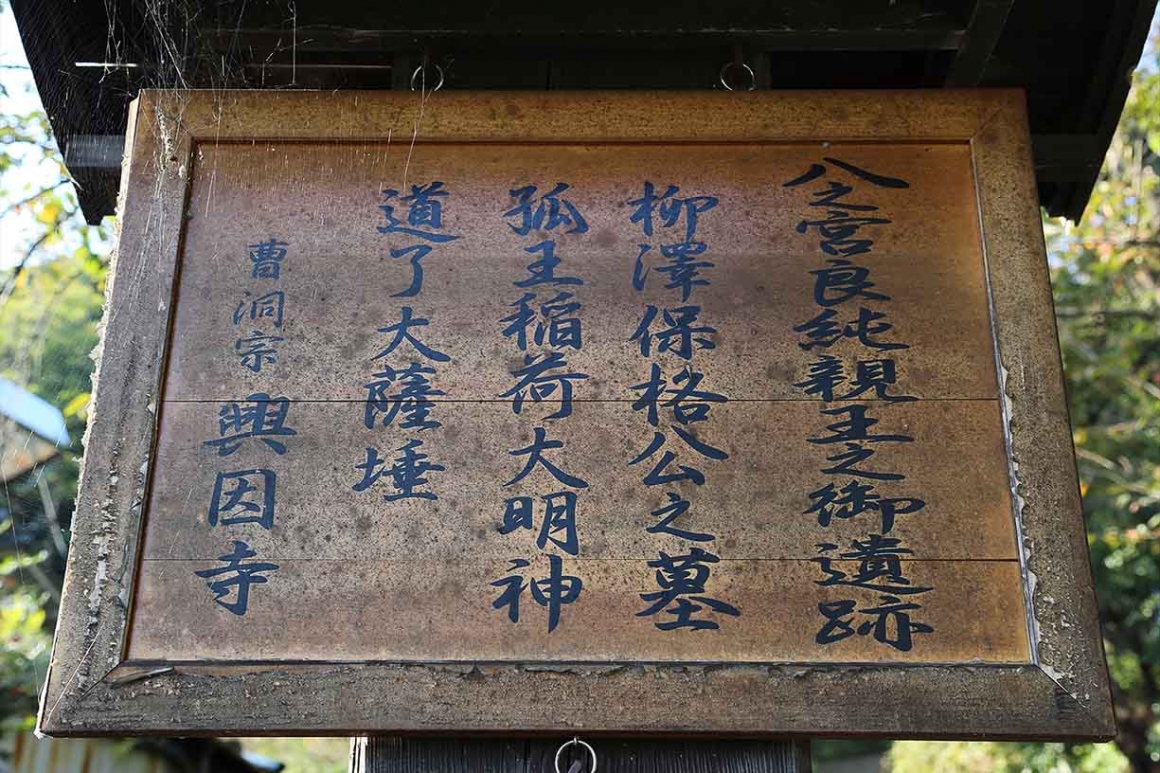

後陽成天皇第八皇子の良純親王(八の宮様)は、天皇の怒りにふれ寛永20年(1643)甲斐の天目山に配流される。そして湯志麻(甲府市湯村 旅館明治の辺りに住まわれた)に、その後 興因寺に12年、さらに明暦元年(1655)に薬王寺(市川三郷町)に移り五年間謫居[たくきょ]された。そして配流から17年の後、万治2年赦免され京に帰られた。 当時の人々にとっては、ほとんどの人が一生足を踏み入れないような遠い京の都から、誰も姿さえ見る事もかなわないような宮様がいらしたということで、宮様の心情など考えも及ばず、ただただ心が湧き上がった様子が感じられるお話です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このお話は、継子いじめ話のひとつの形「歌の上手な継子が、歌の才によって幸せになる」タイプのお話です。同様なお話に「皿皿山」(アーカイブno.1250)があります。

このお話の場合は、「皿皿山」に、江戸時代に湯村に謫居された後陽成天皇第八皇子の良純親王(八の宮様)が登場する。(アーカイヴno.0502「神輿の川渡り」・no.1102「水手の水」参照) 歌のお上手な宮様(北杜市武川町山高の高龍寺に「良純法親王の色紙」が残されている)、謫居されているとはいえ市井の人々にとっては雲の上の宮様に、歌の才ある継子がお近づきになれるなんて、想像しただけで「なんて素敵なハッピーエンド!」と前よりあった「皿皿山」のお役人は宮様に変って語り継がれたのでしょう。そして八の宮様にかけて、継母は「七読」より細くて上等な糸を使い織るための「八読の筬」を借りてこさせたのでしょう。きれいな洒落です。

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。