物語

Old Tale

#0314

塩の山

ソース場所:甲州市塩山上於曽 塩ノ山

●ソース元 : ・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

・ 甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 ― p174「裏見寒話」巻之三 山河 の項より(甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 )

●画像撮影 : 2013年11月11日

●データ公開: 2016年06月24日

●提供データ: テキストデータ、jpeg

●データ利用: なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

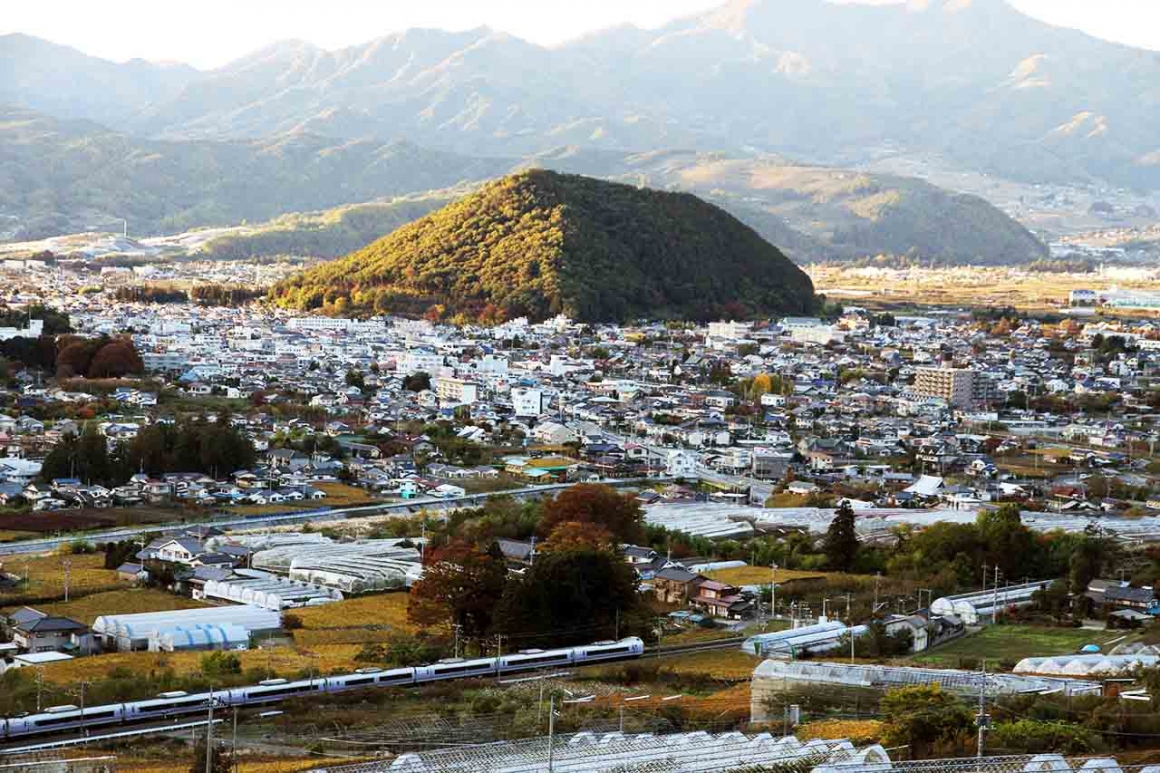

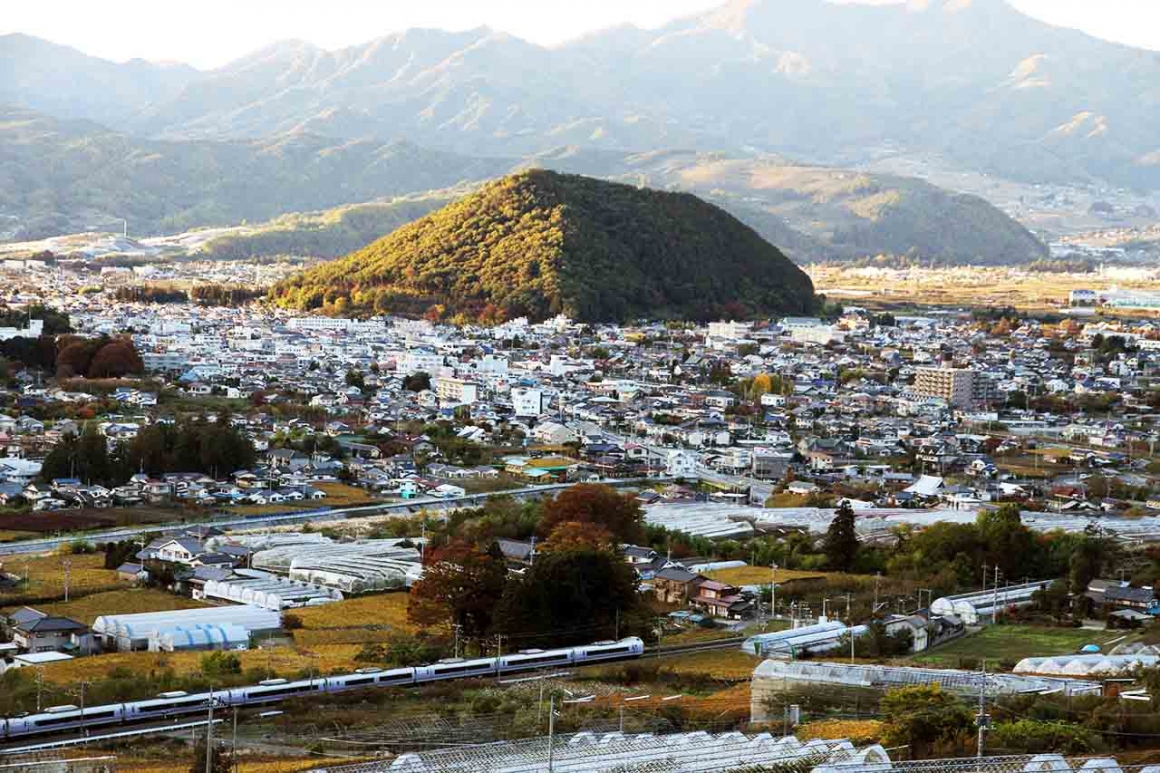

[概 要] 少し遠くからこの山を見ると、平らなところにいきなり茶碗のご飯を伏せたようにこんもりとしている。古くから景勝地として知られていたのには、この形状の面白さもあったのだと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

塩の山

向嶽寺の背後にあり、周囲四粁、高さ五五六米、むかし山中に塩を出したからこの名がある。後に向嶽寺の山号となって、エンザンと音読みするようになった。平野の間に孤立し、遠く望めば帽子に似て、別名を黒帽子山という。 (東山梨郡誌)

この山を石森山と共に、ダイラボッチがかついで来たという伝説は前に述べた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

石森山

昔レイラボッチという大力の坊主が、苧殻(おがら)の棒で二つの山をになってきたが、この辺で棒が折れて一つの山は石森となり、今一つは塩山となった。足跡のことはいっていないが、レイラボッチの腰掛石というのは所々にある。それ以来この土地では苧麻を作らないそうだ。この大力坊をダイラボッチ、又はデーラボッチともいう。 (日本伝説集)

土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

塩山

塩の山。甲斐の名所の一つ。温泉がある。

これより北は 武州秩父境。

この山でも松茸がたくさん採れる。

ここは一つ山で、松が生え、山の形も独特で、実に国中名所というのも当然である。 (「裏見寒話」巻之三 山河 の項より)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「しほの山 差出の磯に 住む千鳥 君が御代をば 八千代とぞ鳴く」と古今和歌集にうたわれている「しほの山」とは、この塩山駅近くの塩の山のことを指します。万力公園近くの差出の磯と共に、古来より景勝の地とされてきました。平安期より近代に至るまで「しほの山」、「差出の磯」、「ちどり」をうたった著名な和歌が数多くある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

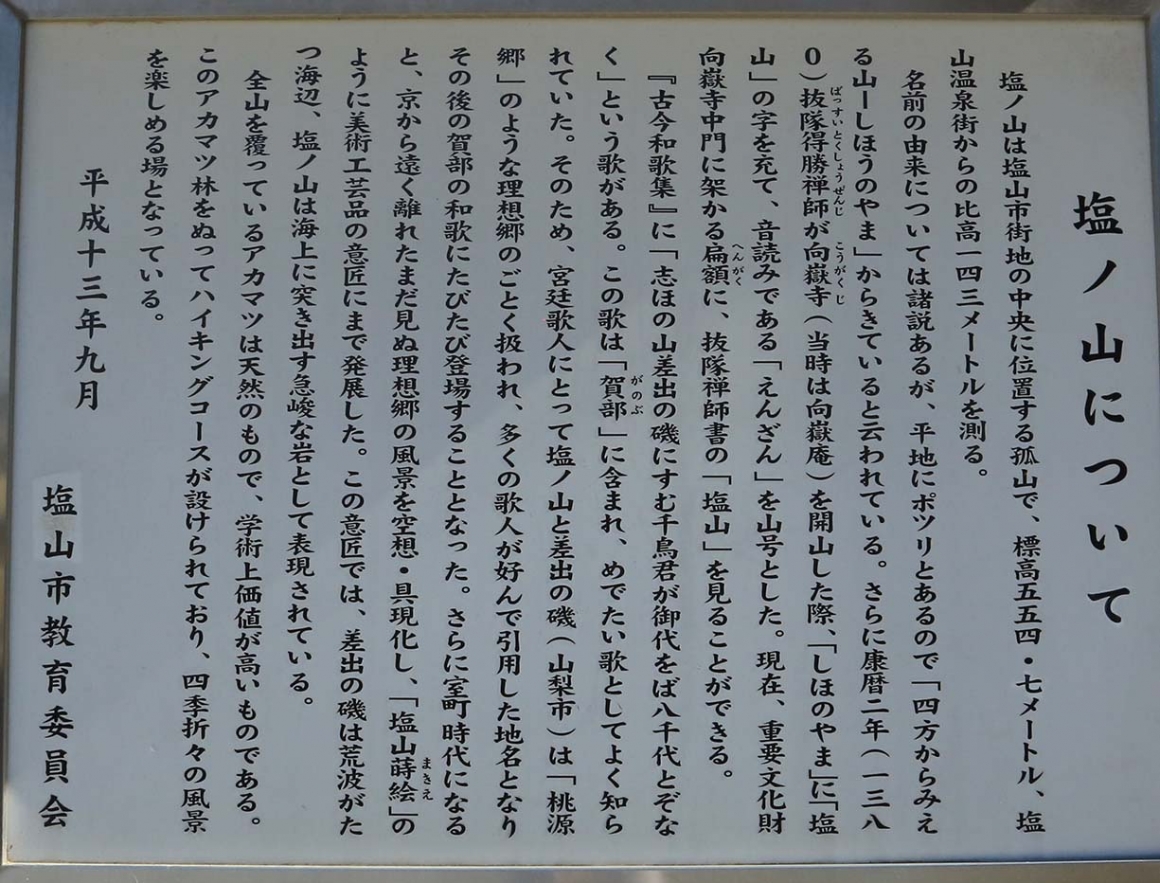

塩ノ山について

塩ノ山は塩山市街地の中央に位置する孤山で、標高五五四・七メートル、塩山温泉街からの比高一四三メートルを測る。

名前の由来については諸説あるが、平地にポツリとあるので「四方からみえる山ーしほうのやま」からきていると云われている。さらに康暦二年(一三八〇)抜隊得勝禅師[バッスイトクショウゼンジ]が向嶽寺(当時は向嶽庵)を開山した際、「しほのやま」に「塩山」の字を充て、音読みである「えんざん」を山号とした。現在、重要文化財向嶽寺中門に架かる扁額に、抜隊禅師書の「塩山」を見ることができる。

『古今和歌集』に「志ほの山 差出の磯にすむ千鳥 君が御代をば 八千代とぞなく」という歌がある。この歌は「賀部ガノブ」に含まれ、めでたい歌としてよく知られていた。そのため、宮廷歌人にとって塩ノ山と差出の磯(山梨市)は「桃源郷」のような理想郷のごとく扱われ、多くの歌人が好んで引用した地名となり、その後の賀部の和歌にたびたび登場することとなった。さらに室町時代になると、京から遠く離れたまだ見ぬ理想郷の風景を空想、具現化し、「塩山蒔絵」のように美術工芸品の意匠にまで発展した。この意匠では、差出の磯は荒波がたつ海辺、塩ノ山は海上に突き出す急峻な岩として表現されている。

全山を覆っているアカマツは天然のもので、学術上価値が高いものである。このアカマツ林をぬってハイキングコースが設けられており、四季折々の風景を楽しめる場となっている。

・ 平成一三年九月 塩山市教育委員会 (向嶽寺境内の説明板より)

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。