物語

Old Tale

#0582

建岡(たておか)神社にまつわる話

ソース場所:北杜市長坂町大八田6822 建岡神社

●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場

●画像撮影 : 2016年01月07日

●データ公開 : 2016年06月24日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概 要] 建岡神社(旧郷社)は北杜市長坂町大八田の建岡地区のシンボル的神社。 言い伝えによれば景行40年(110年)、日本武尊が東征の際、この岡で「建き大丈夫の立つるが如き」と言い行殿を設け神を祀ったので建岡と言うようになった。 建岡神社は770年以降に創建され、その後、山津波等のため、人家と共にこの地に移されたと伝えられている。保元元年(1156年)逸見玄源太清光が諏訪神社を配祠して今日にいたる。 長い歴史の中、人々の願いや祈りを受け止めて来たので、戦死者を祀った石碑や、養蚕の神を祀った蚕霊大神など人々の生活がわかるたくさんの石造物が並んでいる。また、明治の初めの神仏分離令により行き場のなくなってしまった屋敷神様や地域を見守る神様たちもたくさん祀られている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

建岡(たておか)神社にまつわる話 (大八田)

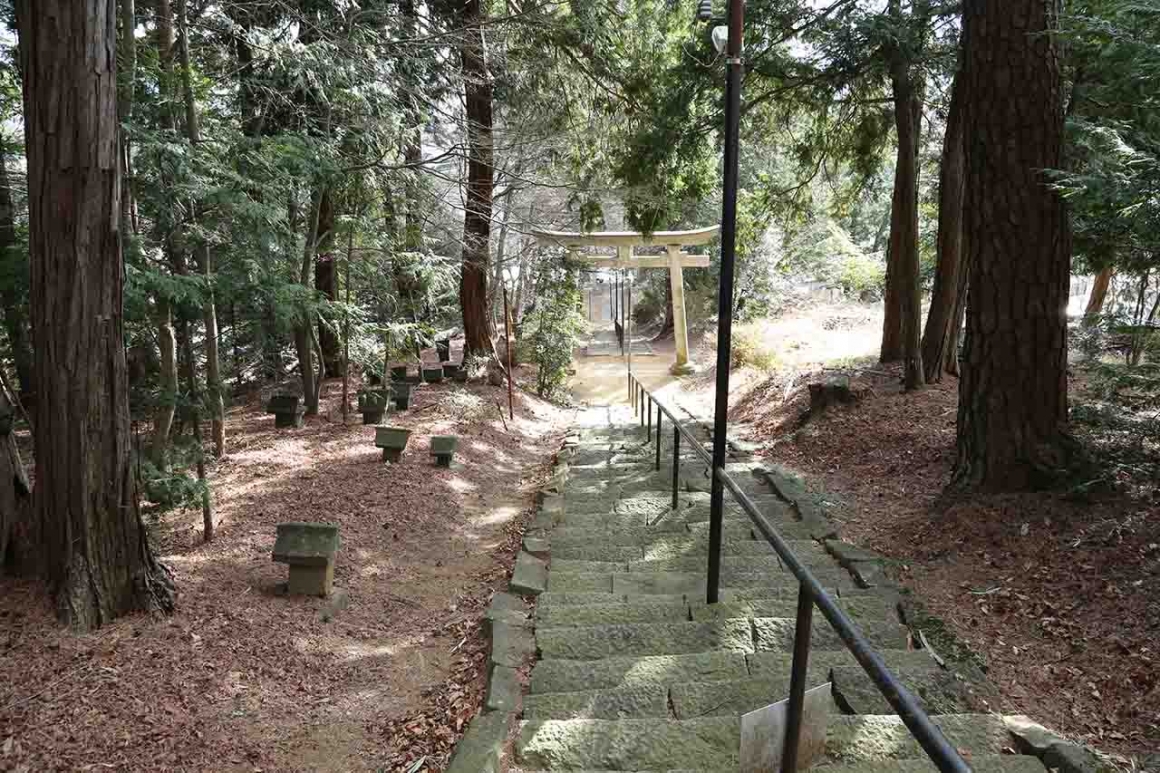

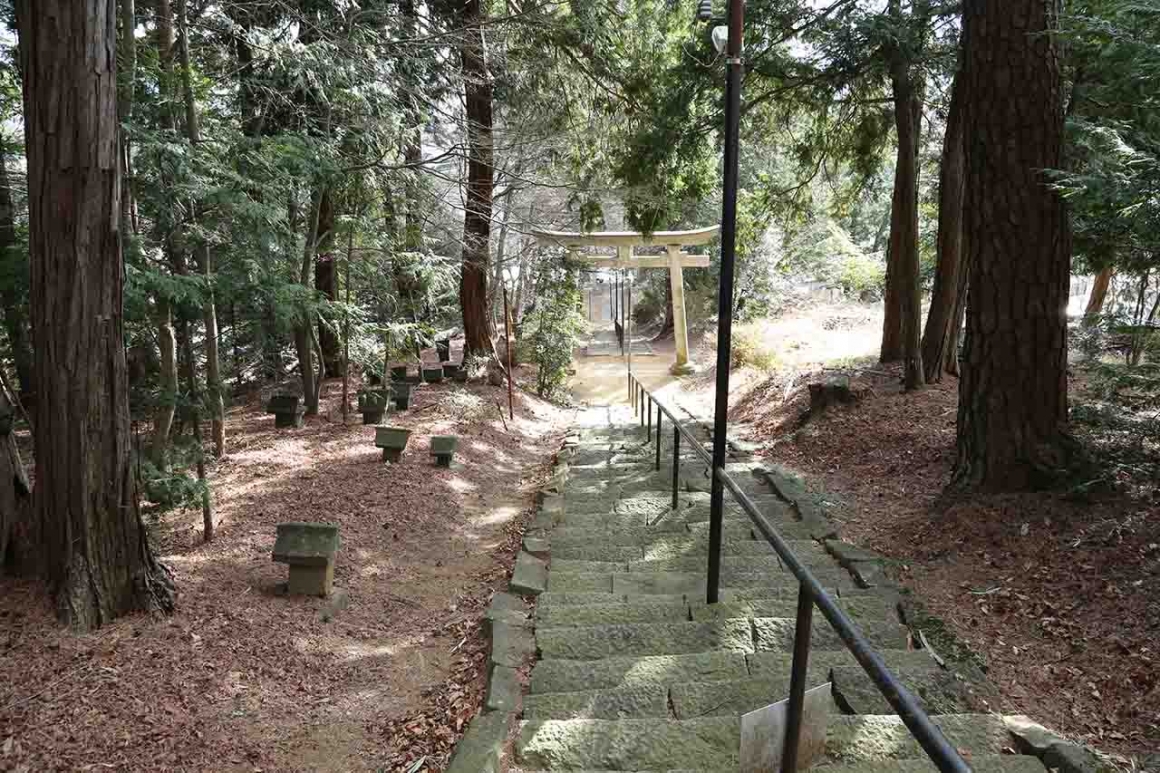

町添集落の北に小高い森がある。山裾の県道脇から石段を上がり、鳥居をくぐって213段の石段を上ると、杜の頂きに松の老樹に囲まれて建岡神社の拝殿が建っている。祭神は建御名方命(たてみなかたのみこと)である。

神社の象徴の鳥居は昭和8年に、ある篤志家の寄進によって建立されたという立派なものである。最初の石段を上って平らになった広場のまわりには、鳥居を囲むようにたくさんの石造物が並んでいる。この中には、戊辰戦争、西南の役、日清・日露の戦争で戦死した人々の神霊を祀った石碑や、町添・成岡の先人が明治44年に建立した蚕霊大神もある。

蚕霊大神は明治から昭和の初期まで盛んに行われていた養蚕の豊産を願い、蚕に感謝するために建立されたもので、当時は毎年秋蚕(しゅうさん)が終わると酒・野菜・菓子などを供えて、この前で感謝の酒宴をひらいたという。現在は、生活の変化とともに手を合わせる人もなくなってしまった。

鳥居のある広場から二段ほど上がった石段の両側に立ち並ぶ神々は、毎年小正月にしめ縄を張りお祀りをする道祖神で、左側は成岡、右側は西和田地区のものだという。祠づくりの石造物の間にやさしく寄り添った双体神も何体か並んでいる。

さらに石段を上ると、随身門にいたる両側の木々の間には小さな祠が点々と続いている。どうしてこんなにたくさんの神々がここにあるのだろう。

明治の初め、神仏分離令により、それまでそれぞれの家の屋敷神さんとして祀られていたものや地域の守護神として道路の傍らなどにあったものが建岡神社の境内にいっせいに移されたものだという。かつては石段の左右の林の中に百基に近い石造物があったという。

第二次大戦後、あるものはもとの場所に還され祀られたが、いまこの境内にいる神々は静かな建岡の杜が気に入ってしまい仲間の神さまたちとともにここに居ついてしまったのか、それとももといた場所を忘れてしまったのか。

奥の院東側に三柱ある真ん中の神様は北野天神天満宮である。子どもの頃学問の神様として、紙に天満宮の字を書いてお詣りしたお天神講の神様である。この神様も蚕霊大神と同じように今は手を合わせる人が少なくなってしまった。

拝殿の頭上に掛けられている大きな額は、長坂町の文化財になっている法楽百首であるが、字がうすくなり読むすべもなくなりさびしいかぎりである。

建岡神社の春祭りは賑やかである。呼び物はなんといっても神楽である。毎年この神楽を奉納している町添敬慎会は、昭和7年に「自分たちの手で神楽を」と発意し大泉村の八ヶ岳神社の神主の指導を仰いで舞を習得した。諏訪大社秋宮神社の大舞台で大勢の参詣者を前にして舞った奉納神楽は、今も敬慎会の大きな励みとなっている。

(堀内朝一)

長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。