物語

Old Tale

#1250

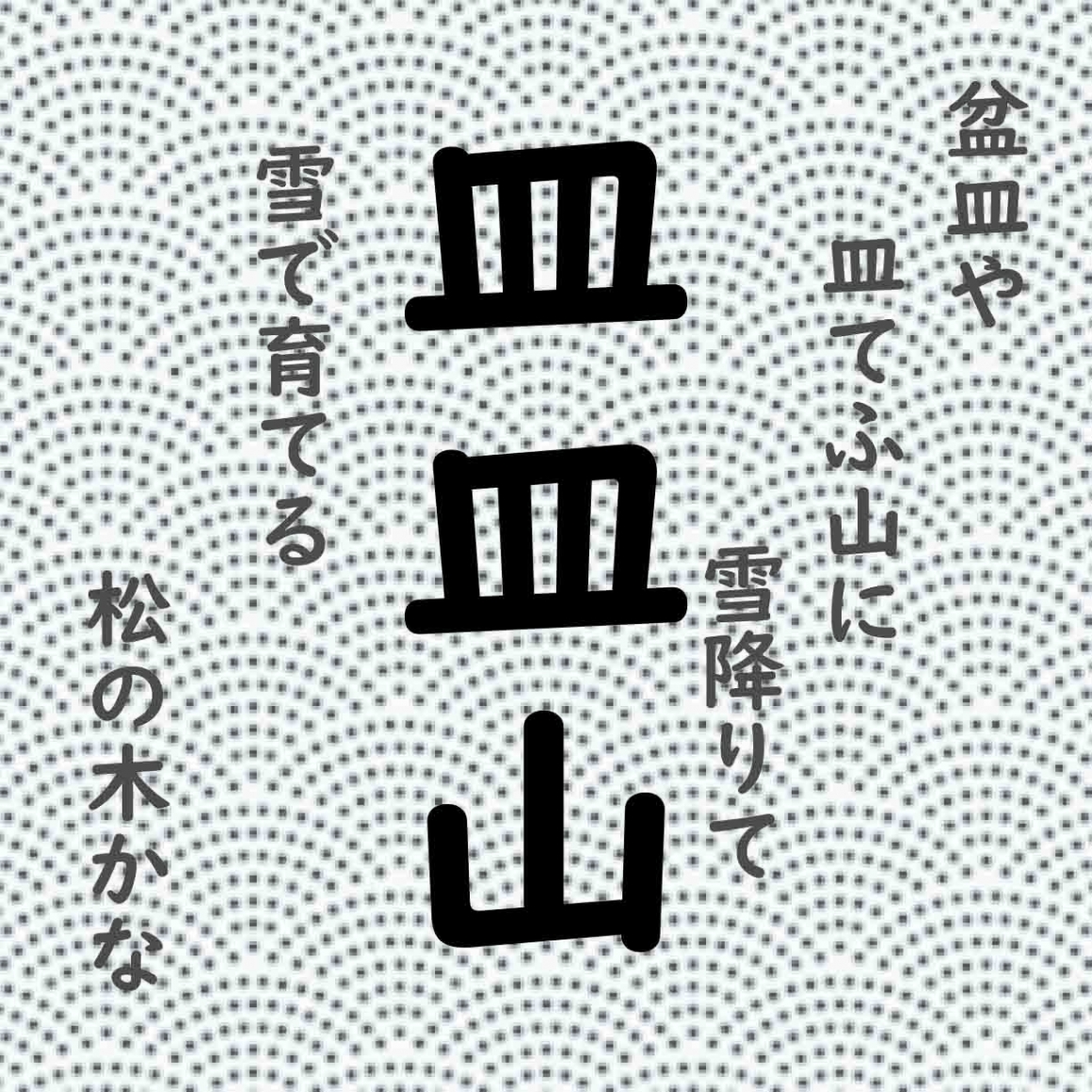

皿皿山

ソース場所:

●ソース元 :・ 土橋里木(1975年)全國昔話資料集成16甲州昔話集 岩崎美術社

●画像撮影 : 201年月日

●データ公開 : 2017年10月27日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要] 昔、ある家に二人の娘がいたが、片方は継子だった。実娘には学校へ通わせていたが、継子はいつも炊事や水汲み、掃除などで忙しくしていた。ある日、継子が川縁で水汲みしていると、通りかかった役人がふと「むすめよ 日々に水は 汲みけれど 打ちくる波の 数は知るまい」と詠むと、継子はすかさず「諸国を廻る 諸役人 天の星の 数は知るまい」と返した。感心した役人は娘の家を訪ねると、実娘も歌くらい詠めると云うので役人は、盆に皿を置き、その上に塩を盛り、松の小枝を差して実娘の腕前を図ったが、まったく歌になっていない。そこに継子がやって来て、雪山に育つ松の世界観を詠んだので、歌の好きな役人はこの人こそと思い、継子を伴侶としてもらい受ける事にしたと云う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皿皿山

昔ある所に本当の娘と継ッ子とあった。本当の娘は大事にされて、学校へもやったり、智恵をつけてもらったが、継ッ子はいつもオパンシュ(炊事番)をしたり、水を汲んだり、掃き掃除でもしたりして使われていた。ある日、継ッ子が川端で手桶に水を汲んでいると、そこを通りかかったお役人様が、

何々子(継娘の名忘失〉日々に水は、汲みけれど、

打ちくる波の数は知るまい

と詠んだ。すると継ッ子はすぐにその返しを、

諸国を廻る諸役人、

天の星の数は知るまい

と詠んだ。お役人様は感心して、「これァえらいもんどオ。お前の家はどこだ」と言って、継ッ子の家さへ訪ねて来た。そして盆の上に皿を置き、皿へ塩を盛って、その塩の中へ松の枝をさして、さアこれを歌に詠んで見ろと言った。するとまず本当の娘が出て来て歌を詠んだが、それはただ、

盆の上に皿、皿の上に塩、塩の上に松

と言うだけで、どうも歌にはなっていない。その次に継ッ子が出て来て歌を詠んだが、それは、

盆皿や、皿てふ山に雪降りて、雪で育てる松の木かな

と言うので、お役人様もなるほどうまいと感心し、「俺にイこの娘をくりょオ」と言って、継ッ子をお駕寵へのせて連れて行き、奥方にしたので、継ッ子はそれからは幸せに暮らした。

(昭和十二年三月二十四日 志村とめ婆様〔七十九歳〕)

土橋よしの婆様の話では、継子と本の子を山へ茸取りにやるが、継子には底のない籠を、本の子には底のある寵を持たせてやるので、継子はいくら取っても茸がたまらず、家へ帰ってから継母に叱られる。また井戸へ水汲みにやるのにも、本の子には底のある杓を持たせてやるが、継子には底のない杓を持たせてやり、水が汲めぬと言ってひどく叱った。そこへ役人が通りかかって水をいっぱいくれと言い、本の子は早速汲んで上げるが、継子は底のない杓で汲んでやることができない。役人も憐れに思い、その家まで行って、盆・血・塩・松の歌を詠ませて見る。本の子は「お盆の上へ皿、皿の中に塩、塩へさした松」と言うだけであったが、継子は「盆皿や、皿てふ山へ雪降りて、雪をたよりに育つ松かな」と詠み、役人も感心して、継子をもらって行って奥方にするという風であった。

土橋里木(1975年)全國昔話資料集成16甲州昔話集 岩崎美術社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

継子話の形は何種類か有りますが、「歌を詠む才能のある継子が幸せになる」お話。歌を詠む才が尊ばれた時代、市井の人たちも継子の詠んだ歌を「なるほど」と関心しながら聞いていました。

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。