物語

Old Tale

#1523

戦争の傷痕を残す龍岸寺の松

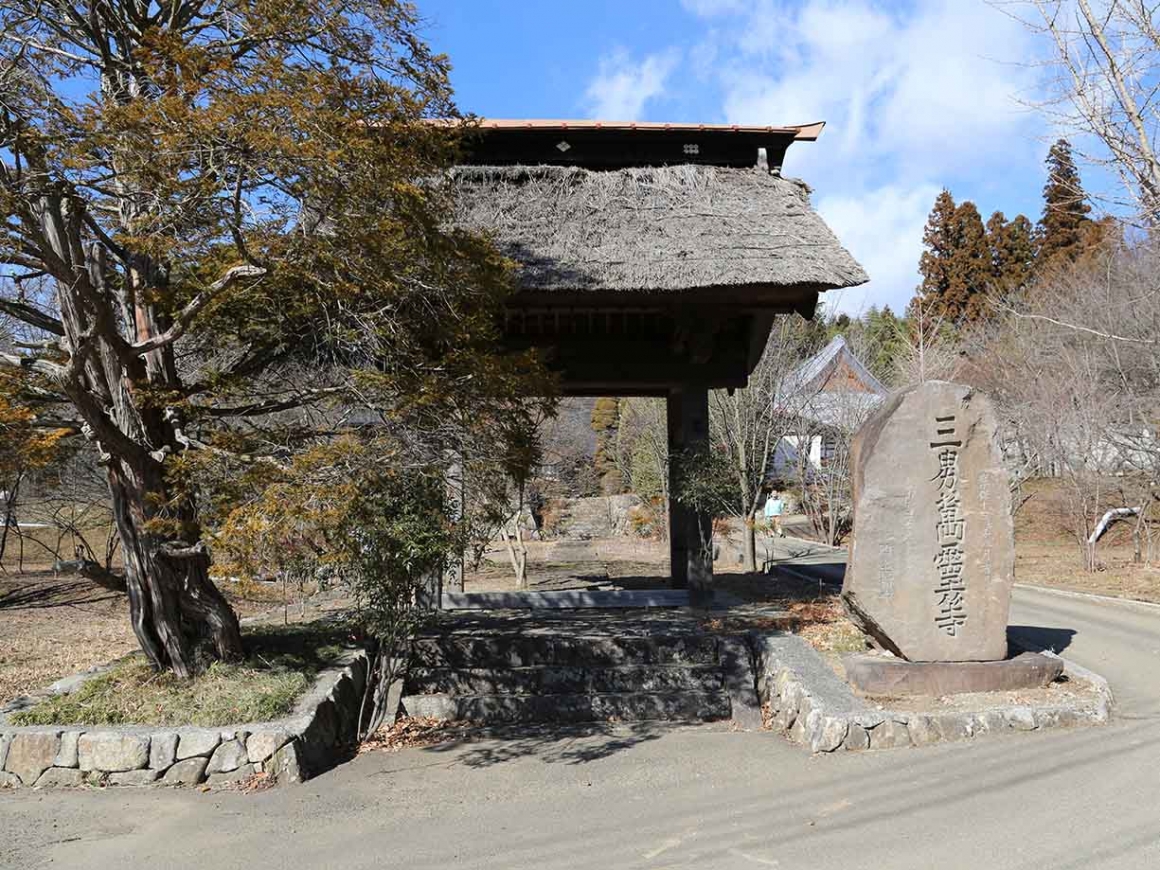

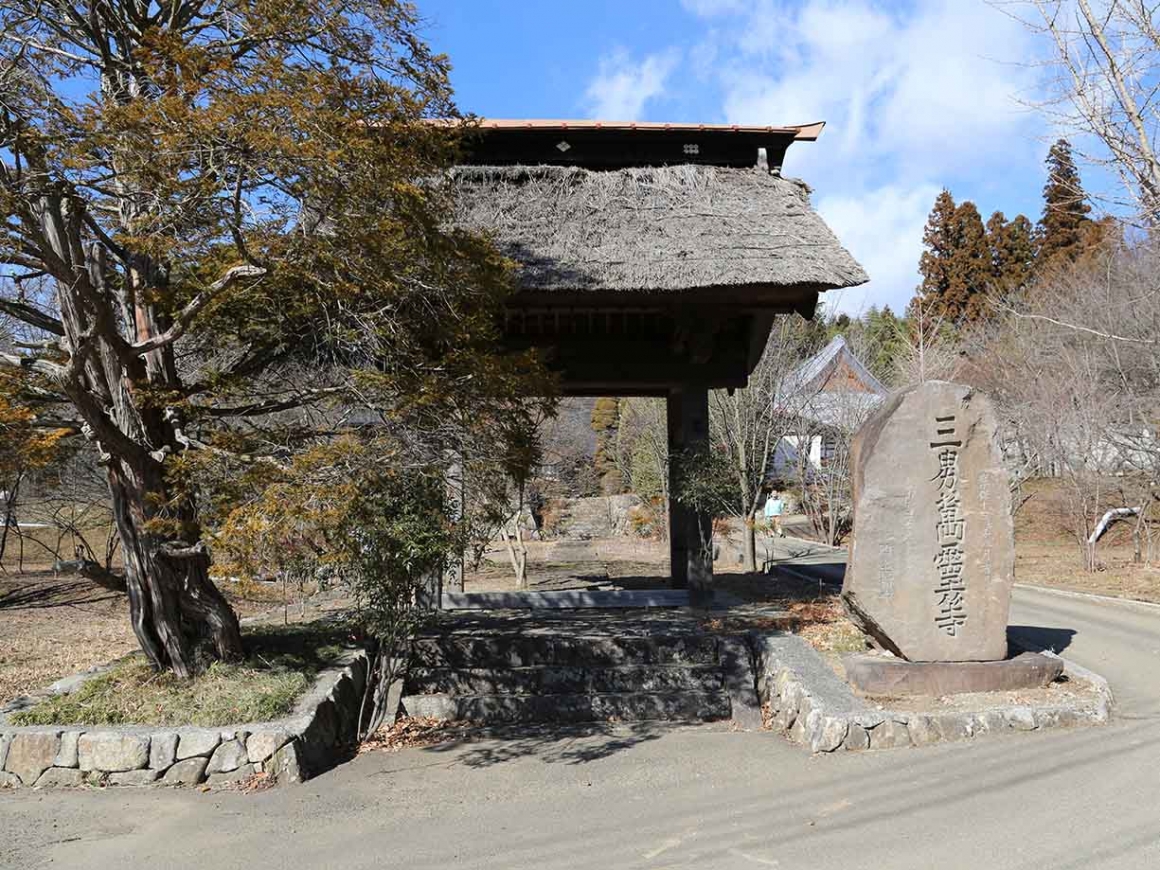

ソース場所:北杜市長坂町長坂上条1666 龍岸寺 戦時中の松脂取りのため傷跡を残す松の大木

●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場

●画像撮影 : 201年月日

●データ公開 : 2018年07月03日

●提供データ : テキストデータ、JPEG

●データ利用 : なし

●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。

[概要]

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戦争の傷痕を残す龍岸寺の松 (長坂上条)

還暦を祝う同級会のあと、私たちは、長坂中学校南の龍岸寺山の松林にいた。大人の手で二抱え以上もある松の大木が天空をおおっていた。 それらの木には、地面から1mほど上がった幹にV字型の傷痕があり、それらがみんな同じ方向を向いて口を開けているさまは異様であった。あれから50年。松との再会であった。

昭和20年7月6日夜。甲府空襲でわが家は全焼した。

焼け出された私たち一家4人は、北巨摩郡日野春村にある母の実家に疎開した。

転校先の学校は、家を焼かれたり、戦火を逃れて避難してきた疎開児童であふれ、どの学級もすしづめであった。私たち6年生は、男子組と女子組の2学級に加えて、男女組が1学級増え3学級になった。

学校での生活は、毎日が作業ばかりで、勉強はまったくしなかった。はじめは校庭の草取り、そして近所の農家への勤労奉仕などをしていたが、そのうちに私たち6年生は、学校から2キロほど離れた龍岸寺の裏山で松ヤニ採りをすることになった。その松ヤニは戦闘機の燃料に使うのだそうだ。太平洋戦争末期の日本には、飛行機の燃料であるガソリンは全く底をついていたのである。

大きな赤松の幹にノコギリやノミなどで溝を彫り、竹のコップを受け皿にして松ヤニを集めた。漆やゴムの液を集めるのと同じ方法である。

そんな学校での生活が続いて、約一か月後の8月15日。

戦争がなかったら夏休みのはずだが、この日も松ヤニ採りの作業をしていた。正午が近くなったころ、私たちは山のすぐ下にある龍岸寺の境内に集まった。本堂の縁側にはラジオが置かれ、皆はその前に整列した。

先生も私たちも頭を下げて玉音放送という天皇陛下の終戦を告げるお言葉を聞いた。意味は全くわからなかったが、放送が終わった後、担任の先生から、「戦争は終わった。これからは耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んで生きていくのだ」と、内容についての説明があった。

終戦の翌日からも登校した。松ヤニ採りには行かなくなったが、学校では毎日校内清掃と草取りばかりだった。そのうちに教科書を使って授業が行われるようになったが、疎開児童には教科書のない人が多かった。 (古屋吉雄/甲府市在住)

長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場

このデザインソースに関連する場所

Old Tale

Archives

物語

山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。